Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

C’era oro, oro ovunque sul magnifico altorilievo che sovrasta il portale della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano che, rivolta a meridione, era riservata all’arcivescovo e ai canonici del Duomo. La sua porta d’accesso era allora in dialogo visivo con quella, dirimpetto, della sacrestia «feriale» (detta Aquilonare perché volta ad Aquilone, il vento del Nord), dal momento che non era ancora stato costruito il tornacoro voluto nel Seicento da Federico Borromeo, che oggi occlude la visuale, ed entrambe quelle meravigliose sculture a parete erano pensate dai loro ideatori come grandiose, sfavillanti oreficerie. Le due sacrestie furono le prime parti del Duomo a essere edificate subito dopo la fondazione (la prima pietra è del 1386), nel gran vuoto luminoso che doveva essere allora l’abside del maestoso edificio voluto da Gian Galeazzo Visconti come «chiesa dei milanesi»: non di proprietà statale né di proprietà ecclesiastica, bensì della Fabbrica del Duomo, cui tutto faceva capo.

Dopo il restauro del 2021-2022 della Sacrestia Aquilonare che ne ha rivelato tutta la bellezza, rammenta monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete della Cattedrale e direttore Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica, ci si domandò quale potesse mai essere lo splendore della Sacrestia meridionale, che era riservata alle autorità. Nel 2023 sono stati perciò avviati i lavori di recupero anche di questa, che versava in una situazione disastrosa, sfigurata com’era non solo dal tempo e dall’incuria, ma da un improvvido intervento ottocentesco con cui, visto lo scurimento generale e i danni del tempo, si decise di dipingere tutto di marrone, compreso il portale, che di fatto fu così «cancellato».

L’intervento di restauro, affidato ad Aconerre (Marilena Anzani, Alfiero Rabbolini) e a Lucchini Restauri (Anna Lucchini con Francesca Siena) in un costante confronto con la Soprintendenza, e sostenuto da Mit-Ministero infrastrutture e trasporti, Regione Lombardia e altri, sarà completato nei prossimi mesi ma già dal 15 al 29 novembre, dalle 15, sarà possibile seguire per tre fine settimana consecutivi dei tour nel cantiere guidati dai restauratori (prenotazioni: duomomilano.it). Cui si aggiunge un podcast, disponibile sulla piattaforma Spotify del Duomo di Milano.

Una veduta del sott’arco sud piano 5 della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano pre restauro. © Anna Lucchini

Una veduta del sott’arco sud piano 5 della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano post restauro. © Anna Lucchini

Se per il portale della Sacrestia Aquilonare fu chiamato a lavorare Giovannino de’ Grassi, per questo ci si rivolse al tedesco Hans von Fernach (il cantiere del Duomo era una realtà decisamente cosmopolita), che iniziò a lavorarvi con la sua bottega nel 1393, in contemporanea con il collega milanese, impegnato tanto nel portale antistante quanto nel grandioso lavabo all’interno di questa Sacrestia Capitolare. A colorare e dorare le sue sculture fu chiamato Porrino de Grassi, pittore e miniatore, fratello del più noto Giovannino.

Tema dell’altorilievo, concluso nel 1396, erano la vita delle Vergine e l’infanzia di Cristo, che solo ora ritrovano l’inconfondibile colore del marmo di Candoglia (recuperato, dopo lunghe indagini diagnostiche, grazie a molteplici e pazienti impacchi di gel di agar-agar), mentre sono andate perdute, se non in tracce visibili solo da vicino, la policromia e le lamine d’oro che accendevano di luce i capelli, le barbe, le bordure e gli scolli delle vesti, le spille, le cinture e i motivi decorativi in oro che trapuntavano vesti e mantelli dei protagonisti (come la «Madonna della Misericordia», in alto, con il gran manto aperto a ricoverare i fedeli), mantelli forse foderati con i colori squillanti degli smalti francesi, che erano in gran voga nella corte viscontea. Così come agli smalti si rifanno le foglie e i «gattoni» (elementi decorativi con spesse foglie ricurve che paiono gatti rampanti, poste a ornare i perimetri delle cornici architettoniche gotiche, Ndr) lungo la cornice, di nudo marmo ma con le nervature dorate e tracce di policromia nelle parti in ombra. Di tutto quell’oro più nulla si vede, ma il portale bagnato dalla gran luce dell’abside d’allora, doveva essere, come il suo dirimpettaio, uno spettacolo quasi miracoloso.

Un momento della pulitura della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano. Marilena Anzani © Aconerre

Un momento della pulitura con agar della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano. Marilena Anzani © Aconerre

Non solo: come spiega Paola Gnaccolini (Soprintendenza) che ha seguito l’intero restauro, lo studio dell’iconografia del portale ha permesso di individuare molti dei personaggi del tempo accolti sotto il manto dalla «Madonna della Misericordia», da papa Bonifacio IX all’allora vescovo di Milano Antonio da Saluzzo, da Pietro da Candia, segretario di Gian Galeazzo, a Valentina Visconti, data opportunamente in sposa a Louis de Valois, fratello di Carlo VI di Francia. Un unicum iconografico, continua la studiosa, sono poi i motivi decorativi in oro scoperti solo ora, raffiguranti formiche e ragni nella loro tela, forse da ricollegarsi «alla tradizione patristica e ai testi neoplatonici elaborati nel XII secolo dalla cosiddetta “Scuola di Chartres”, con riferimento al tema dell’“Anima Mundi” [...] a testimonianza di un progetto decorativo complesso e destinato a diversi livelli di lettura (teologico, politico e filosofico)».

A questa parte dell’intervento e a questi interessantissimi approfondimenti è dedicato il libro, a cura di Elisa Mantia Alle origini della scultura del Duomo di Milano. Il portale della sacrestia meridionale, edito da Silvana.

Ma il restauro ha interessato anche l’interno della sacrestia, con il meraviglioso lavabo con timpano e due pinnacoli, opera di Giovannino de Grassi, che scolpì nel timpano la scena di «Cristo e la Samaritana al pozzo» e decorò il tutto con dipinti che paiono grandi miniature, solo ora ritrovati grazie all’uso del gel di agar-agar miscelato con sostanze chimiche diverse e a un’ulteriore pulitura con laser. Molto complesso, qui, l’intervento di pulitura delle volte (con la meravigliosa chiave di volta con un inedito «Tetramorfo», i simboli dei quattro Evangelisti) che in origine erano decorate con una pittura a finto traforo marmoreo, di cui resta traccia in alcuni fogli dell’Archivio della Veneranda Fabbrica, cui nel secondo Ottocento, essendo ammalorata, furono sovrammesse le nuove decorazioni a finto intaglio, ispirate sì a quelle, ma di gusto neogotico, e i tondi con busti di santi (di modestissima qualità pittorica), opera di Gustavo Noyer.

A causa dell’annerimento delle pareti e delle nervature architettoniche di marmo di Candoglia, dovute al tempo, ai fumi e ai grassi delle candele e alle polveri di carbone, per le nuove decorazioni ottocentesche si scelsero tonalità molto scure, cui nel XX secolo si aggiunse una vera «cotenna» di denso Paraloid, il che ha rappresentato una seria sfida per le restauratrici Anna Lucchini e Francesca Siena, nella ricerca di un equilibrio che, dopo lunghi dibattiti e confronti con il direttore dei lavori e Architetto del Duomo Francesco Canali, la coordinatrice dell’area Cultura del Duomo Elisa Mantia, la soprintendente Emanuela Carpani, l’ispettrice Paola Gnaccolini, è stato infine raggiunto.

Una veduta del portale della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano pre restauro. Marilena Anzani © Aconerre

Una veduta del portale della Sacrestia Capitolare del Duomo di Milano post restauro. © Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Altri articoli dell'autore

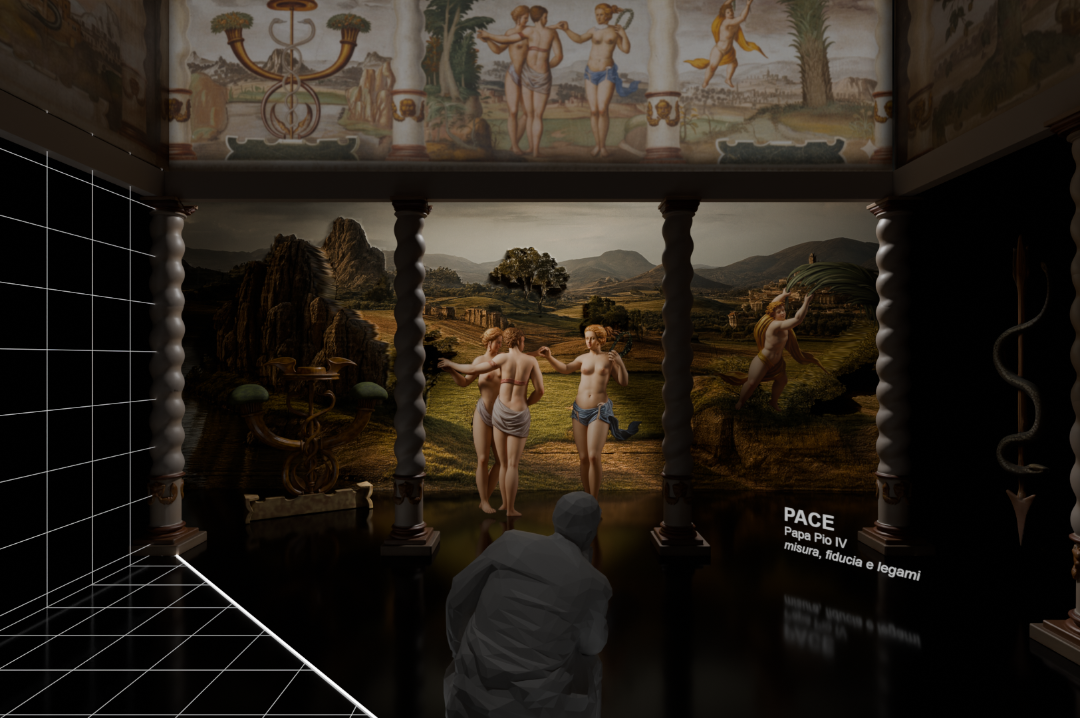

Si tratta di un’iniziativa, co-finanziata da «Innova Cultura», che si articola in due componenti complementari, concepite e sviluppate dalla società Accurat. Il progetto è stato realizzato per valorizzare e agevolare la fruizione del patrimonio archivistico dell’istituzione milanese

Dal 7 marzo nel Castello di Melegnano si potrà visitare la Sala degli Emblemi apprezzando ciò che è stato restaurato e anche ciò che non c’è più, ma che che viene «ricostruito» in modo innovativo

Si tratta di un disegno preparatorio, intercettato e acquistato sul mercato antiquario viennese, per una grande tela che il pittore francese realizzò per decorare una delle sale del Castello di Versailles

Il direttore da poco confermato a Bergamo, racconta i suoi progetti: «Compito del museo è riaprire spazi di libertà, di dubbio e di “disapprendimento”»