Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Era il 24 ottobre 1387 quando Gian Galeazzo Visconti istituì la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, affidandole il compito di costruire e tutelare nei secoli una Cattedrale degna delle sue (smisurate) ambizioni. Già dall’anno precedente, però, il Duomo aveva iniziato a formarsi nel suo primo nucleo, la Sacrestia settentrionale (detta perciò Aquilonare, da Aquilo, il vento del Nord), costruita sull’antico Battistero di Santo Stefano alle Fonti, di cui restano tuttora una bifora e altre tracce, mentre in contemporanea sorgeva la simmetrica Sacrestia meridionale.

La prima è stata oggetto di un restauro del costo di circa un milione di euro, promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo (Fedele Confalonieri il presidente, monsignor Gianantonio Borgonovo l’arciprete) e realizzato grazie a Ministero Infrastrutture e Regione Lombardia, in accordo con la Soprintendenza milanese (Antonella Ranaldi, soprintendente, e Laura P. Gnaccolini, che ha seguito i lavori) e con il supporto della struttura tecnica di Mapei.

Il restauro, avviato nel 2018, oltre a restituire il suo splendore alla Sacrestia Aquilonare, ha generato numerose scoperte (documentate nel libro Il colore e la pietra. La Sacrestia Aquilonare, edito dalla Veneranda Fabbrica), sin dal magnifico portale gotico cui lavorarono i due ingegneri della Fabbrica: per le sculture Giacomo da Campione, che lo firmò, e per le pitture Giovannino de’ Grassi, che lo decorò con foglia d’oro e azzurro oltremarino, cioè pregiatissimo lapislazzuli, con rosso cinabro, terra verde, biacca e altri colori (gli acquisti sono documentati nei registri della Fabbrica), applicandoli con leganti a base di olio di lino, secondo le prescrizioni dei trattati di allora.

I lavori (condotti da Eros Zanotti) hanno riportato alla luce le tracce di quella policromia e di quello sfolgorio d’oro, accentuato allora dalle perdute scritte in lamina d’oro che facevano di questo portale una sorta di grandiosa oreficeria, capace di risplendere alla sola luce delle candele: la Sacrestia, del resto, era allora anche sede del Tesoro della Cattedrale.

Il portale è formato da un architrave con teste di profeti, che sorregge un archivolto con il Cristo giudice affiancato da Maria e san Giovanni Battista, sormontato a sua volta da un altro architrave con quattro angeli telamoni e la «raza» viscontea (il sole raggiante, un tempo sfavillante d’oro), da cui la colomba dello Spirito Santo sta per spiccare il volo (la «colombina» era anche un altro emblema del casato).

Sopra si alza una sorta di slanciatissimo tabernacolo abitato da sculture quasi a tutto tondo: al centro di una mandorla raggiante d’oro Dio Padre pregato da una folla. E sopra ancora, un timpano triangolare si prolunga in un’altissima guglia, mentre guglie minori sorgono dai pilastrini laterali, sui quali Giovannino de’ Grassi, che era un valente pittore e miniatore, dipinse, come fossero miniature ingigantite, le figure di alcuni santi, riaffiorate solo ora sotto gli strati rimossi di polvere, nerofumo, antiche cere protettive e oli.

Il tutto formava una «Mayestas» tanto preziosa da essere protetta, ordinariamente, da spesse ante lignee. Ma le sorprese non finiscono qui: alzati i ponteggi, Paola Zanolini, la restauratrice cui sono state affidate le pareti e le volte affrescate della Sacrestia, e Francesco Canali, direttore dei cantieri della Fabbrica, hanno scoperto che gli affreschi della prima campata, danneggiata da infiltrazioni d’acqua, erano stati staccati, riportati su tela e poi incollati alla meglio sull’intonaco. Con effetti a dir poco devastanti per le bolle e le pieghe che si formarono dopo l’incauto trattamento, danneggiando gravemente la pellicola pittorica.

Mentre quelli della seconda, ancora su muro, erano anch’essi alterati dalla fuoriuscita di sali biancastri, che mascheravano i danni del nerofumo, del particolato atmosferico e degli spericolati restauri del passato. Realizzati nel 1611 da Camillo Procaccini, dopo che un incendio, scoppiato nella notte di Natale del 1610, aveva divorato gli arredi e le decorazioni della sacrestia, gli affreschi delle vele raffigurano otto grandiosi «angioloni» con i simboli della Messa, secondo il programma iconografico dettato dal cardinale Federico Borromeo.

L’intervento di restauro, laboriosissimo e assai delicato (soprattutto per gli affreschi strappati, recuperati e correttamente ricollocati), non solo ha ritrovato la tavolozza luminosa di Procaccini, ma ha anche messo in luce il brioso disegno preparatorio inciso con un chiodo dall’artista direttamente sull’intonaco. Contemporaneamente, il team di Paola Zanolini interveniva sui costoloni marmorei della volta, totalmente anneriti, sulle pareti di marmo e su quelle dipinte a finto marmo, oltre che sulla parte visibile di un antico portale di cotto e sul prezioso lavabo, di cotto anch’esso, con sculture di marmo. Non meno ricco, ma logoro in più punti, era il pavimento policromo, impreziosito da un decoro stellato di marmi diversi, su cui è intervenuta, risanandolo, Cinzia Parnigoni.

Vele della Sacrestia Aquilonare con gli affreschi di Procaccini dopo il restauro © Giuseppe Malcangi

Un dettaglio delle operazioni di pulitura sul portale della Sacrestia Aquilonare © Marco Ligabue

Dio Padre in maestà dopo il restauro del portale della Sacrestia Aquilonare © Marco Ligabue

Altri articoli dell'autore

A Palazzo Reale di Milano oltre 90 opere in una ricognizione su uno dei movimenti più significativi della pittura europea dell’Ottocento

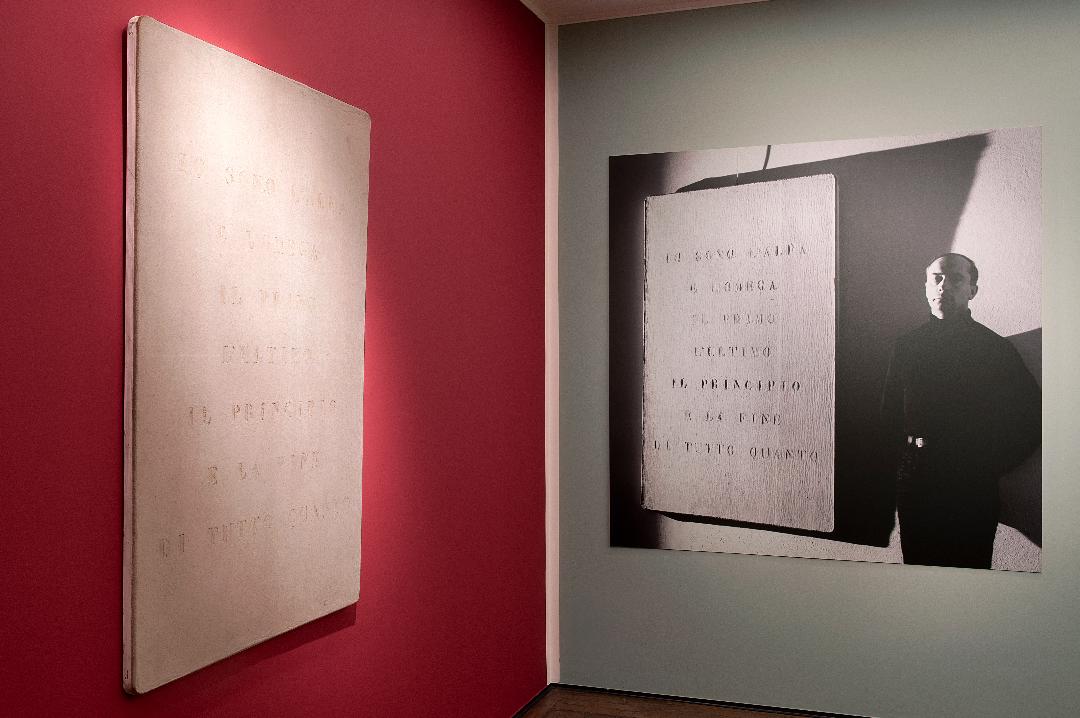

BKV Fine Art celebra l’anniversario dalla nascita dell’artista milanese con quindici opere su feltro che riscrivono l’idea stessa di effigie

Archivi, mostre, consulenze e battaglie culturali: «Oggi piacciono molto i divisionisti, i simbolisti, gli italiani di Parigi e un certo Liberty, compresi i manifesti, che hanno un grande fascino. Si può dire che il mercato in questo ambito si è ripulito delle scorie ed è diventato più selettivo, preciso e di contenuto»

È stata presentata ieri, 18 febbraio, «Metamorfosi», la 15ma edizione della fiera, che si terrà dal 19 al 22 marzo negli spazi di Superstudio Più: quattro sezioni, sei progetti speciali, dieci premi e il Circuito OFF sparso in città