Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoliUn gioiello nascosto, letteralmente nascosto, del Quattrocento romano. È la Cappella del cardinal Bessarione, all’interno della Basilica dei Santi XII Apostoli, che sabato 20 settembre, sabato 27, e sabato 4, 11, 18, 25 ottobre (prenotazione obbligatoria sul sito web), riaprirà al pubblico, dopo quasi quindici anni. L’occasione sarà ancora più speciale perché saranno mostrati, per la prima volta, gli esiti del restauro effettuato nel 2022 dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, grazie al finanziamento del Fec-Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, proprietario del bene.

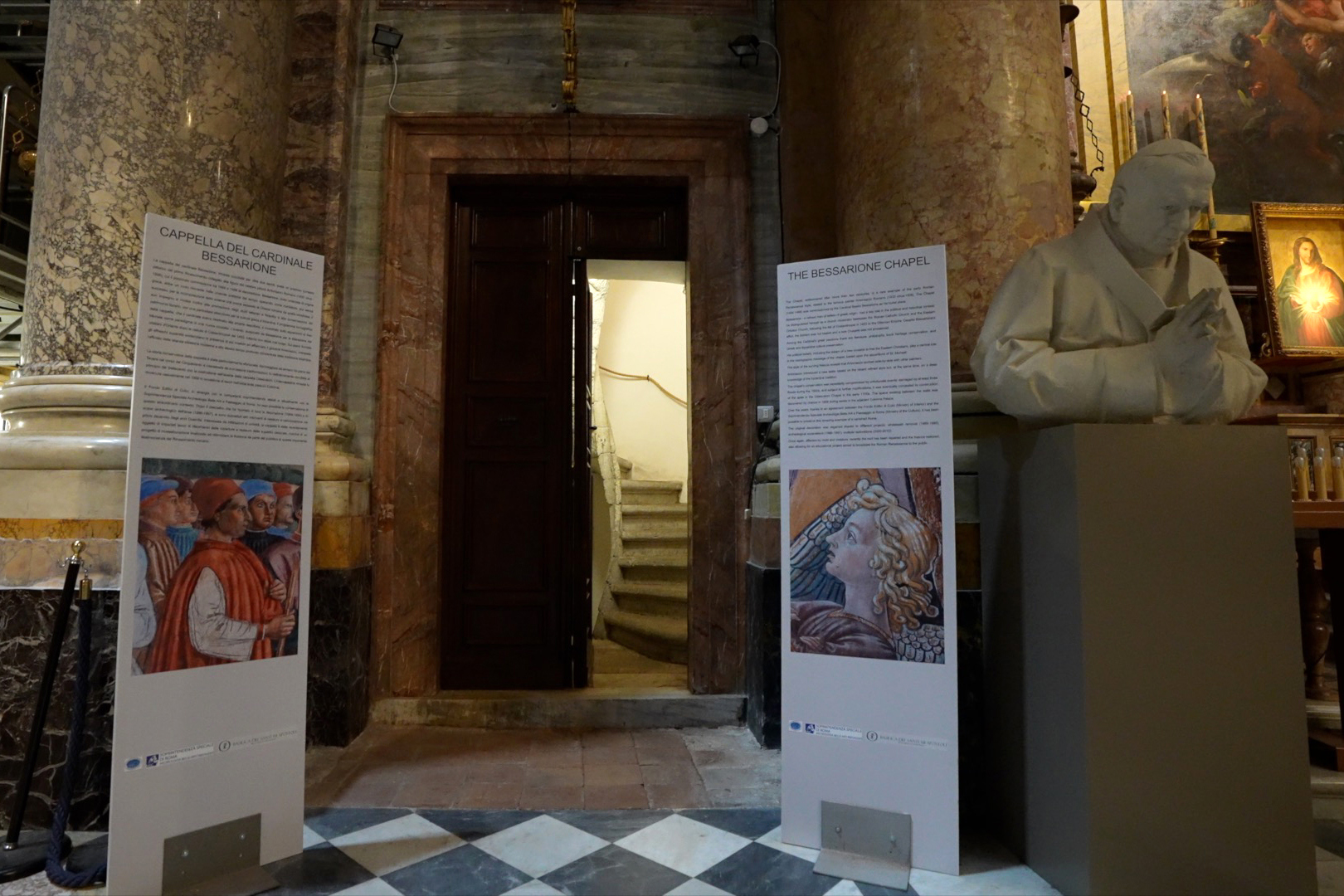

Nella Cappella, ritrovata solo nel 1959 e dalla travagliata storia conservativa, si accede attraverso una piccola porta della navata destra della Basilica. «Si parla spesso della stratificazione di Roma, commenta Daniela Porro, soprintendente Speciale di Roma, pensando soprattutto all’archeologia: il restauro della Cappella del cardinal Bessarione ci restituisce un importantissimo ciclo pittorico del Rinascimento, attribuito ad Antoniazzo Romano e a Melozzo da Forlì. Al valore artistico si aggiunge quello storico e politico legato alla figura di Bessarione, cardinale che si è impegnato a ricomporre lo scisma tra la Chiesa romana e quella ortodossa, grande umanista e divulgatore della letteratura antica greca, sia cristiana che filosofica. Alla Cappella, che si trova nell’intercapedine tra la Basilica dei Santi XII apostoli e Palazzo Colonna, si accede attraverso un corridoio come fosse un ritrovamento archeologico, testimonianza dello straordinario palinsesto di tutta la storia della città e del suo patrimonio culturale».

La scoperta nel 1959, del tutto fortuita, si deve all’architetto Busiri Vici che, durante lavori di manutenzione nell’adiacente Palazzo Colonna, rinvenne tracce di colore al di sotto di uno strato di scialbo, completamente rimosso solo negli anni Novanta. L’ambiente era stato affrescato negli anni Sessanta del Quattrocento per volere del cardinale Basilio Bessarione, che qui desiderava fosse la sua sepoltura. Dell’originario ambiente quattrocentesco, decorato da un ciclo di affreschi (oltre al catino absidale, abitualmente riferito ad Antoniazzo, gli altri sono attribuiti a maestri come Melozzo da Forlì, Lorenzo da Viterbo e il bolognese Jacopo Ripanda), rimane solo la terminazione absidale, perché il resto dello spazio fu obliterato, nel Settecento, dalla costruzione della Cappella Odescalchi.

Un dettaglio della scena della processione all’interno della Cappella

«La fruizione della Cappella, spiega Mariella Nuzzo, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Speciale, è piuttosto complessa, ma stiamo cercando soluzioni che la rendano più accessibile. Seminascosta, è un vero gioiello dal punto di storico artistico, preziosa testimonianza della Roma quattrocentesca. La sua storia conservativa è particolarmente sfortunata, perché venne danneggiata già dalla piena del Tevere nel corso del Cinquecento e del Seicento. L’edificazione della Cappella Odescalchi ne ha poi determinato l’occultamento, sebbene la sua presenza fosse testimoniata dalle fonti».

Da quanto tempo l’ambiente non era visibile al pubblico?

La Cappella era stata aperta al pubblico nel 2007 ma, dopo un paio di anni, a causa di danni sopraggiunti, era stata nuovamente chiusa. Si erano manifestati problemi provenienti sia dalle coperture, poi restaurate, sia da alcuni impianti dell’adiacente Palazzo Colonna. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione della famiglia Colonna, e grazie a complesse indagini, anche termografiche, è stato possibile comprendere le cause dei guasti e sanarli. Infine, nel 2022 si è svolto un accurato restauro degli affreschi, perché le infiltrazioni di acqua avevano provocato danni rilevanti e risalita di sali. Il restauro è stato eseguito da Adele Cecchini, grande esperta della Cappella del Bessarione, che negli anni Novanta ne curò il descialbo. A restauro ultimo, abbiamo lavorato alla sistemazione e musealizzazione dell’ambiente, con pannelli didattici e un Qr Code per ascoltarne l’audioracconto. La volontà della Soprintendenza, ora, è di cercare di aprire l’ambiente al pubblico, con cadenza settimanale, per piccoli gruppi. Questo sia per ragioni di sicurezza (è uno spazio molto ridotto), sia per ragioni di microclima. Sempre nel 2023 è stato installato un impianto di rilevamento microclimatico, fondamentale per la corretta conservazione della decorazione.

Il vescovo Auberto negli affreschi della Cappella

Un dettaglio del catino absidale della Cappella

Che cosa rappresenta il ciclo di affreschi?

È molto interessante sia sul piano tematico, per il legame con la figura storica del cardinale Bessarione, sia sul piano artistico per l’individuazione, ancora dibattuta, delle varie mani che risultano presenti nella decorazione, dall’alta qualità pittorica. Nei contratti stipulati dal cardinale nel 1464 e nel 1465, troviamo il nome di Antoniazzo Romano, un dato rilevante, che ci fornisce un’indicazione molto precisa. Antoniazzo è un pittore attorno al quale si è raccolto un nutrito corpus di opere documentate, ma che era anche a capo di una fiorente e ben organizzata bottega, peraltro proprio nel Rione Colonna. È un artista che ben interpreta la stagione del primo Rinascimento romano, e le cui opere mostrano una precisa evoluzione, da un retaggio medievale e bizantino verso un Rinascimento maturo, grazie anche agli influssi derivati dalla presenza a Roma di vari maestri, da Melozzo da Forlì a Benozzo Gozzoli, fino a Piero della Francesca.

La critica ritiene più sicuro assegnare ad Antoniazzo quanto rimane della decorazione del catino absidale, dove erano raffigurate le schiere angeliche, in parte ancora visibili. Mentre, nelle scene sottostanti, c’è uno scarto nel linguaggio. Qui, nei due episodi della leggenda di san Michele (le apparizioni dell’arcangelo sotto forma di toro sul monte Gargano, in Puglia, e a Mont-Saint-Michel, in Normandia), troviamo un maggiore naturalismo, che ha fatto supporre la presenza di altri artisti. Fra le varie ipotesi, si è pensato a Lorenzo da Viterbo, autore della Cappella Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo, perché vi compare una simile processione con figure stanti, dalla medesima monumentalità.

Per quanto riguarda il tema, esso si collega alla figura del cardinale Bessarione, cardinale di origine orientale, nato a Trebisonda nell’attuale Turchia: Bessarione arriva in Italia per partecipare al Concilio di Firenze e Ferrara del 1438-39, Concilio che voleva unificare la Chiesa d’Occidente con quella d’Oriente. Il grande sogno politico del cardinale mirava all’unità dei cristiani per fronteggiare il pericolo ottomano, e si inscriveva nel progetto di crociata indetta da Pio II. Il tema micaelico della Cappella ruota intorno all’arcangelo Michele, luogotenente di Cristo e guida per gli uomini nella realizzazione della volontà divina. Nella prima scena si vede il miracolo di san Michele che appare nelle sembianze di un toro in una grotta sul monte Gargano, respingendo le frecce degli arcieri, luogo in cui verrà poi eretto il santuario in suo onore. Nella scena di fianco, l’arcangelo appare, nuovamente come toro, sul monte Tumba (odierna Mont-Saint-Michel) al vescovo di Avranches, Auberto. Secondo un’ipotesi formulata da Vitaliano Tiberia, nelle fattezze del vescovo si può riconoscere un ritratto del re di Francia Luigi XI. Il riferimento alla Francia, da sempre paladina della cristianità, si collega all’auspicio di Pio II, fortemente voluto anche da Bessarione, di una nuova crociata sotto l’egida francese.

Una veduta dell’ingresso della Cappella del cardinal Bessarione

Altri articoli dell'autore

Ancora per pochi giorni è possibile entrare in un ambiente che diverrà una nuova estensione della Bibliotheca Hertziana, destinata ad accogliere libri rari e una parte della fototeca

L’occasione è stata la recente visita dei Reali d’Inghilterra. Conservati nella Pinacoteca Vaticana, «Il Martirio di Santo Stefano» e «La Pesca Miracolosa», parte di una serie di dieci sugli «Atti degli Apostoli», sono allestiti fino al 4 novembre nel luogo sacro per il quale furono realizzati

Al via le ricerche nell’area del «bacino absidato» della residenza imperiale, ancora da indagare, all’interno del Parco Nazionale del Circeo

Atleti, eroi e personaggi togati di ambito funerario sono stati oggetto di un delicato e complesso intervento per la loro disomogeneità materica