Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoliL’Atrio dei Quattro Cancelli, nei Musei Vaticani, è uno snodo determinante nella vita del Museo dei Musei. Affacciato sui giardini, è un’imponente struttura con pianta a croce greca, sormontata da una cupola. Progettato nel 1786 dall’architetto Giuseppe Camporese, tra il 1870 e il 1932 costituì l’ingresso ai Musei Vaticani. Le sue nicchie perimetrali ospitano otto sculture, mentre altre quattro sono nel vestibolo alla base dell’adiacente Scala Simonetti, insieme a due sarcofagi.

Le 12 sculture, tutte di epoca romana (tra cui un Meleagro, un Ercole in riposo, un Ercole con leontè, una replica del Doriforo di Policleto), sono state oggetto di un complesso intervento di restauro, fra il 2023 e il 2024, svolto dal Consorzio Kavaklik Restauro, sotto la direzione scientifica del Reparto Antichità Greche e Romane e del Laboratorio di Restauro Materiali Lapidei, in stretta collaborazione con il Gabinetto di Ricerche Scientifiche. I reperti, databili tra il I e il II secolo d.C., raffiguranti prevalentemente atleti, eroi e personaggi togati di ambito funerario, sono di incerta provenienza, e mostrano le tracce di numerose integrazioni e modifiche, realizzate in epoca moderna. L’intervento conservativo, accompagnato da una campagna di studi, ha consentito di fare luce sulla storia collezionistica di alcune sculture e, in un caso, ha portato anche a un’inedita soluzione espositiva.

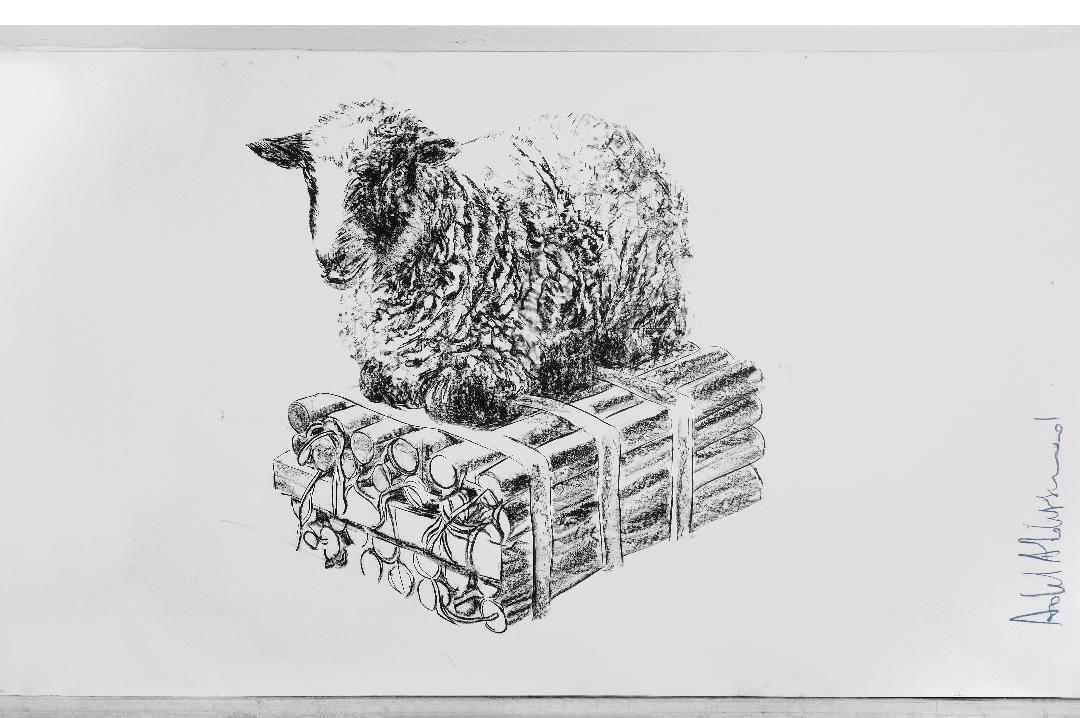

Il sarcofago con grifi, uno dei due esemplari posti ai piedi della monumentale Scala Simonetti, ha rivelato, dopo la pulitura, un’alta qualità esecutiva che, dice Claudia Valeri, curatrice del Reparto di Antichità Greche e Romane, «ci ha indotto a collocarlo nel Museo Gregoriano Profano, all’interno del settore dedicato alla scultura di età traianea. Originale è la sua iconografia, i grifi affrontati ai lati di un cespo di acanto sono difatti un motivo poco diffuso sui fronti dei sarcofagi. Il coperchio del manufatto è decorato da una serie di oggetti che rimandano all’ambito del sacrificio cultuale: un “lituus”, la cassetta dell’incenso, un “aspergillum” e una patera. L’opera è il raffinato frutto di una bottega urbana operante nei primi decenni del II secolo d.C.». Interessante è anche la statua di Barbaro ospitata nel secondo vestibolo della Scala Simonetti. Si tratta di una scultura di II secolo d.C. rilavorata entro il 1632. Le ricerche di archivio hanno dimostrato come l’opera appartenesse, nel Seicento, alla famiglia Strozzi, precisamente al ramo romano del casato fiorentino.

«Si è trattato di un lavoro nel complesso molto delicato, sottolinea Guy Devreux, maestro responsabile del Laboratorio di Restauro dei Materiali lapidei, “un restauro dei restauri”, per la difficoltà di operare su superfici marmoree sottoposte in epoca moderna a più interventi di integrazione, assemblaggio e ripristino, anche impiegando materiale di diversa natura». Le sculture sono difatti contraddistinte da una forte disomogeneità materica: frammenti e integrazioni in marmi diversi, stuccature in malta e stucco, gesso, colofonia. Esemplare è il caso della statua di Meleagro, un pastiche realizzato dallo scultore Vincenzo Pacetti unendo un torso di tradizione policletea con una testa del dio Ares e con l’aggiunta, moderna, del muso di un cinghiale. «Rinnoviamo il nostro ringraziamento, ha commentato Barbara Jatta, direttrice dei Musei, al Capitolo della Florida dei Patrons of the Arts per il contributo prezioso ai piani di conservazione e restauro promossi dai Musei, nel comune intento di salvaguardare la fruizione e la conoscenza di un patrimonio straordinario. In futuro prevediamo il restauro anche della struttura arcitettonica dell’Atrio dei Quattro Cancelli».

Il Sarcofago con grifi

Altri articoli dell'autore

«Il restauro, condotto da restauratori specializzati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Speciale, spiega il presidente dell’Associazione Mecenati Roman Heritage Onlus Ugo Pierucci, è frutto di una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato»

Dagli affreschi trecenteschi alle torri campanarie, dalle vetrate istoriate alla Casa Manzoni, una tradizione esemplare di interventi su beni inamovibili

In questo complesso percorso di salvaguardia, restauratori, studiosi, storici dell’arte, sono solo una parte della platea cui si rivolge il programma, il cui principale obiettivo, da sempre perseguito, è il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei territori

La prima personale dell’artista francese alla Galleria Continua: disegni che trasformano tensioni, fede e natura in un racconto visivo potente