Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

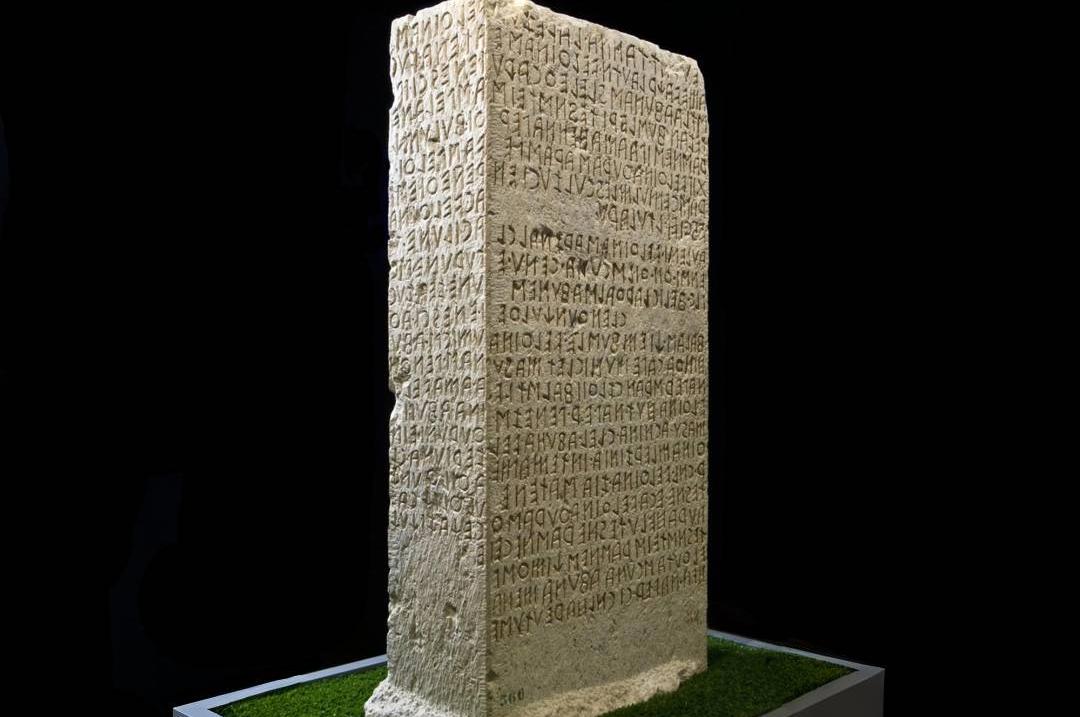

Una delle iscrizioni più lunghe del mondo etrusco giunte sino a noi, vale a dire il Cippo di Perugia, si può scoprire nel racconto Guidoberto e gli Etruschi presente nel volume Il libro degli errori di Gianni Rodari pubblicato, in prima edizione, nel 1964 per Einaudi.

Nel racconto è un etruscologo singolare, Guidoberto Domiziani, che, dopo essersi fatto crescere una bella barbetta nera, decide di raggiungere Perugia e il museo, oggi il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, dove il reperto è conservato. Guidoberto amava gli Etruschi e soltanto loro riuscivano a interessarlo: «fra tutti gli avvenimenti, i popoli e gli indovinelli della storia».

Giunto a Perugia, mentre visitava il museo con calma e attenzione, soffermandosi in ogni sala, fu attratto (un vero e proprio colpo di fulmine) dal celebre cippo in travertino e decise di dedicarsi alla comprensione dell’iscrizione che vi era stata incisa. Rimase così per tutta la vita nel capoluogo umbro: «passava i giorni feriali, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (tale era l’orario del Museo) davanti al suo amato cippo in contemplazione».

Il personaggio incuriosiva i visitatori a partire da un giovane olandese che, studente presso la locale e celebre Università per Stranieri, curioso di conoscere qualcosa su quella lontana civiltà dell’Italia antica, gli pose una domanda in merito.

Guidoberto, ansioso di trasmettere il suo sapere, decise d’imparare la lingua olandese per essere in grado di rispondere al meglio e vi riuscì pur senza distrarsi dall’oggetto principale del suo studio. Non solo, fu così avvincente nelle risposte che il giovane promise che avrebbe dedicato la sua vita, almeno per metà, allo studio degli Etruschi.

Nel breve volgere di cinque anni, l’etruscologo Guidoberto aveva imparato il turco, il russo, il cecoslovacco, l’arabo e una dozzina di altre lingue e dialetti così da rispondere alle domande che i visitatori, nella maggioranza studenti dell’Università ricordata, ponevano. Evidentemente il caso dello studente olandese aveva fatto scuola.

Guidoberto non si fermò e con il passare del tempo, mentre la barbetta era divenuta grigia e i capelli si erano diradati, aveva appreso 214 lingue e dialetti della terra sempre nei ritagli tempo. Il fatto, come si può immaginare, impressionava, ma il protagonista del racconto ridimensionava il tutto: «Non dica sciocchezze, sono ignorante quanto lei. Lo sa che in trenta anni non sono riuscito a imparare l’etrusco?». D’altronde, in chiusura del racconto, ci viene ricordato, come un monito, che quello che non si conosce, è sempre più importante di quello che si è appreso già.

Noi vediamo, ora, quello che gli studiosi sono riusciti a comprendere intorno al cippo: esso venne rinvenuto, innanzitutto, casualmente negli immediati dintorni di Perugia, nell’ottobre del 1822, e da subito la sua importanza venne intuita. Il motivo è che, su di esso, risulta incisa un’iscrizione in lingua etrusca su più righe: 24 sulla faccia anteriore, e 22 su una delle facce laterali. L’alfabeto utilizzato è tipico dell’Etruria settentrionale interna nel periodo tra III e II secolo a.C., e quindi il lungo testo deve essere stato inciso entro quell’arco temporale.

Per quanto concerne il contenuto si ritiene in maniera concorde che faccia riferimento a un contratto tra la famiglia perugina dei Velthina e quella degli Afuna attestata invece nel territorio di Chiusi. Esse sono menzionate nel loro insieme e nelle persone di Aule Velthina e Larth Afuna. Il contratto aveva per oggetto la ripartizione, o l’uso, di una proprietà sulla quale dovrebbe essersi trovata una tomba gentilizia dei Velthina e della quale si deciderebbe parimenti la titolarità. Nelle righe iniziali si menziona un Larth Rezu, giudice o testimone del patto tra le due famiglie.

Francesco Roncalli, un etruscologo reale, che ha insegnato all’ Università degli Studi di Perugia e alla «Federico II» di Napoli, e non uscito dalla penna dello scrittore Gianni Rodari, ha ipotizzato che l’iscrizione abbia riproposto un documento scritto di cui il testo, inciso sul cippo in travertino, costituisce una copia redatta in una versione accurata e monumentale.

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Napoletana, allieva di Amedeo Maiuri e poi di Massimo Pallottino, ha insegnato a lungo all’Università degli Studi di Milano e scavato alla Civita di Tarquinia

Tra gli studiosi si fa largo l’ipotesi di una scuola medica legata all’area sacra: notevole la quantità di ex voto, alcuni dei quali veri e propri modelli anatomici. Il cinquecentesco Palazzo dell’Arcipretura, acquisito dal Mic, sarà dedicato alle scoperte nel sito

Il centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana istituito l’11 dicembre 1925 offre l’occasione per il Santo Padre di riflettere sull’importanza della disciplina, sul suo significato profondo e sulle sfide che deve affrontare l’archeologo