Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Bianca Cerrina Feroni

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Il 23 ottobre, alla vigilia della tanto attesa Art Basel Paris, si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice della 25ma edizione del Prix Marcel Duchamp. Istituito nel 2000 dall’Adiaf-Associazione per la diffusione internazionale dell’arte francese, il premio, di 35mila euro, è nato con l’intento di sostenere e rendere visibile la vitalità della scena artistica francese. Da allora, più di cento artisti, francesi o residenti in Francia, hanno beneficiato del sostegno e della visibilità apportati dal prestigioso premio che porta il nome dell’inventore dell’arte contemporanea.

La selezione 2025 mette in risalto la sperimentazione dei materiali e dei linguaggi artistici, riflettendo al contempo la diversità culturale e geografica della scena d’oltralpe e la costante attenzione alla parità di genere.

I quattro finalisti, Eva Nielsen, Bianca Bondi, Xie Lei e Lionel Sabatté, si misurano quest’anno con i nuovi spazi del Musée d’Art Moderne, che fino al 2029 accoglierà il premio durante la ristrutturazione del Centre Pompidou.

Come a voler sottolineare una discontinuità rispetto alle edizioni passate, i curatori Jean-Pierre Criqui e Julia Garimorth aprono il percorso espositivo con una sala comune, dove un’opera per ciascun artista anticipa le rispettive poetiche e ne rivela il filo condiviso. «Non si tratta di quattro progetti autonomi, presentati in successione, ma di un dialogo organico e coerente tra universi diversi. Come se la casualità, principio tanto caro a Marcel Duchamp, avesse guidato l’incontro», osserva Julia Garimorth, curatrice e responsabile delle collezioni d’arte contemporanea del museo. Tutti i finalisti condividono infatti una stessa attitudine: la predilezione per pratiche ibride, capaci di intrecciare linguaggi e materiali differenti, e la costruzione di esperienze immersive in cui lo spettatore è chiamato a diventare parte attiva dell’opera. In modi diversi, ciascun progetto fa riaffiorare, rivela, elementi nascosti o dimenticati, siano essi tracce del paesaggio, frammenti di memoria o segni del tempo.

Lionel Sabatté. © A. Boissaye-studio CuiCui

Lionel Sabatté

Abbandonando i materiali nobili, Lionel Sabatté, artista originario di Tolosa, da anni diviso tra Parigi e Los Angeles, presenta un insieme di opere realizzate prevalentemente con materiali di scarto, capaci di suscitare sensazioni contrastanti. Dallo stupore alla repulsione, polvere, capelli, unghie e pelle morta, detriti di una società in movimento ricombinati in forme sempre nuove, diventano un archivio vivente del tempo, un terreno comune in cui si intrecciano tracce di esistenze individuali e collettive. «Sono il simbolo della nostra permanente evoluzione, materiali che parlano della nostra rigenerazione», racconta l’artista.

Nell’insieme di opere proposte per il Prix Marcel Duchamp, Sabatté dà corpo a una riflessione profonda sulla vitalità della materia, sulla memoria che essa conserva e sulla sua capacità di raccontare il mondo attraverso le sue mutazioni.

Qual è il principio da cui parti nel tuo lavoro?

Ho iniziato raccogliendo la polvere nella stazione metropolitana di Châtelet, a Parigi, dove passano più di un milione di persone al giorno. Ho raccolto sacchi di materia grigia con la quale ho realizzato le mie prime opere, come «Il branco di lupi», presentata al Jardin des Plantes nel 2011, e anche i primi ritratti, simili a quelli che vedete qui. Mi interessava il fatto che questa polvere fosse un materiale universale, composto da frammenti di persone provenienti da tutto il mondo: è come se, attraverso di essa, potessi fare un ritratto dell’umanità intera. La polvere è una materia libera, che non possiamo controllare e che non appartiene a nessuno. È qualcosa che tendiamo a scacciare, ma che resiste. Anche quando cerchiamo di eliminarla, la polvere rimane e, in un certo senso, ci riunisce: siamo tutti presenti in essa.

Che cosa ti hanno ispirato gli spazi del Musée d’Art Moderne, fino ad ora mai utilizzati per una mostra?

Quando sono arrivato qui e ho visto le tracce lasciate dal passaggio delle persone nei piccoli batuffoli di polvere, ho pensato subito che dovevo riprendere scopa e paletta e andare a cercare negli anfratti quei residui che non erano ancora stati rimossi. Quella polvere è la traccia preziosa dei visitatori che ci hanno preceduto, delle persone passate di qui negli ultimi sei mesi.

Hai dunque realizzato dei ritratti, essenziali ed espressivi, fatti solamente con capelli e polvere. Tecnicamente, come procedi?

I ritratti sono realizzati direttamente sul foglio, senza alcun disegno preliminare. Ne ho fatti molti, e direi che la cosa più importante è perdere il controllo, abbandonare l’idea di imporre una forma prestabilita. Bisogna piuttosto ascoltare la forma del gomitolo di polvere e lasciare che da essa emerga un volto. Il volto che emerge è un ibrido tra polvere e figura umana: lascio che la forma guidi il gesto, lavorando con un pennello da calligrafo, rapido, perché la materia è fragile e imprevedibile.

Hai un grande senso della forma e della composizione. Da dove nasce questo rapporto così naturale con la figura?

Ho studiato all’École des Beaux-Arts di Parigi e disegno da quando ero bambino. Conosco bene l’anatomia e, anche se il mio tratto non è particolarmente classico, il disegno è sempre stato la base del mio lavoro.

Queste materie corporee che si staccano dal corpo umano per, in un certo senso, ritornare alla natura: che cosa simboleggiano per te?

Mi interessa soffermarmi su questa soglia sottile: in quale momento finisce l’interno e comincia l’esterno? È una domanda che attraversa tanto la pratica della pittura quanto quella della scultura. Anche i grandi mistici se la pongono, nel tentativo di ripensare il nostro rapporto con il mondo. Dove finiamo noi, comincia la comunità. Ciò che rigettiamo, ciò che ci disgusta, appartiene a questa zona di confine. Eppure, come scrive Mary Douglas, il disgusto è proprio ciò che genera coesione sociale, perché suscita un giudizio quasi unanime. La materia che respingiamo, in realtà, è quella che ci unisce: ci ricorda che siamo parte di un medesimo corpo collettivo, in continuo processo di trasformazione.

Piccoli frammenti di pelle appartenenti a centinaia di persone sono incollati insieme a scarti di unghie in un’opera sospesa, attraverso la quale filtra la luce. L’hai intitolata «Il tessuto», perché parla anch’essa di passaggio e di interconnessione tra gli esseri umani?

Sì, per me è un’opera emblematica, che riassume molte delle mie riflessioni artistiche. Il titolo richiama anche l’idea di tessuto sociale, che in questo caso diventa letteralmente un’aggregazione di corpi, realizzata con parti del corpo stesso, residui della sua cura. Le unghie e la pelle le ho raccolte da un podologo: sono elementi destinati a staccarsi, a lasciare spazio alla materia che si rigenera. Provengono dai piedi, quella parte del corpo che ci permette di mantenerci in equilibrio, che percepisce le sensazioni del mondo e rimane costantemente in contatto con il suolo. È una zona che registra le tracce dei nostri spostamenti. In questo senso, «Il tessuto» è quasi una pittura storica, che riunisce in sé la memoria di tante persone. La forma quadrata dell’opera non è casuale: per me rappresenta l’idea nella sua forma più pura. In Cina, il quadrato è associato al cielo («Yang»), mentre il cerchio corrisponde alla terra («Yin»). Il cielo, energia luminosa e attiva, ha bisogno della terra per prendere forma. Così, queste pelli traslucide, attraversate dalla luce, rendono «Il tessuto» un ricettacolo di energia, una superficie vibrante in cui materia, luce e memoria umana si intrecciano.

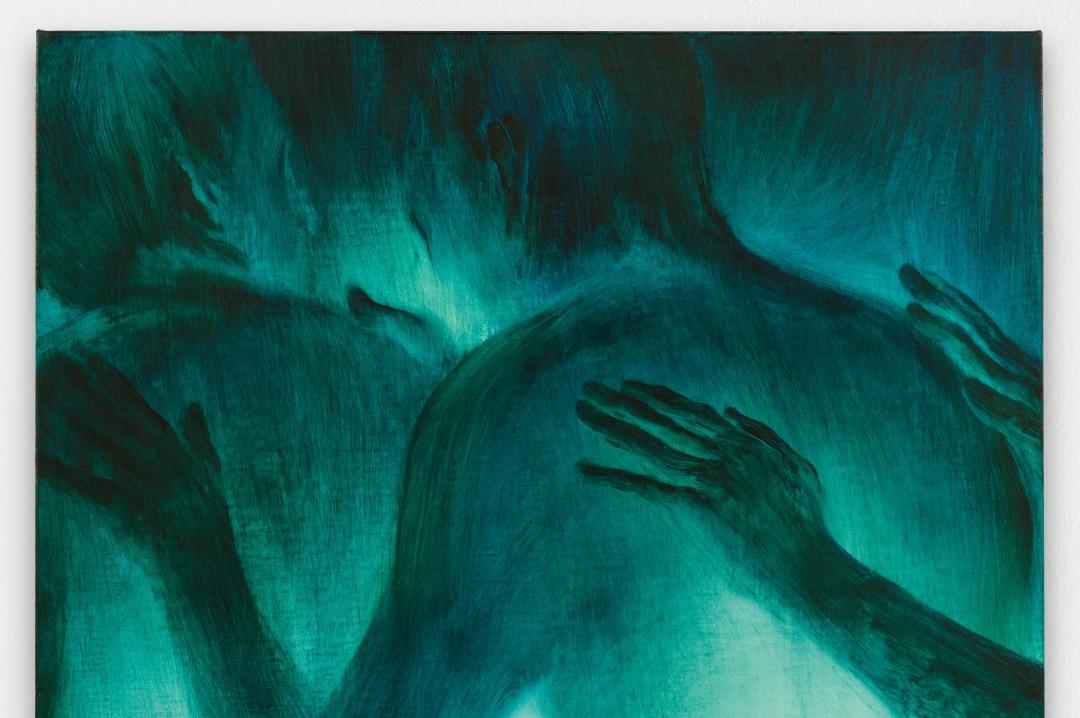

Lionel Sabatté. © Philippe Migeat, Centre Pompidou

Altri articoli dell'autore

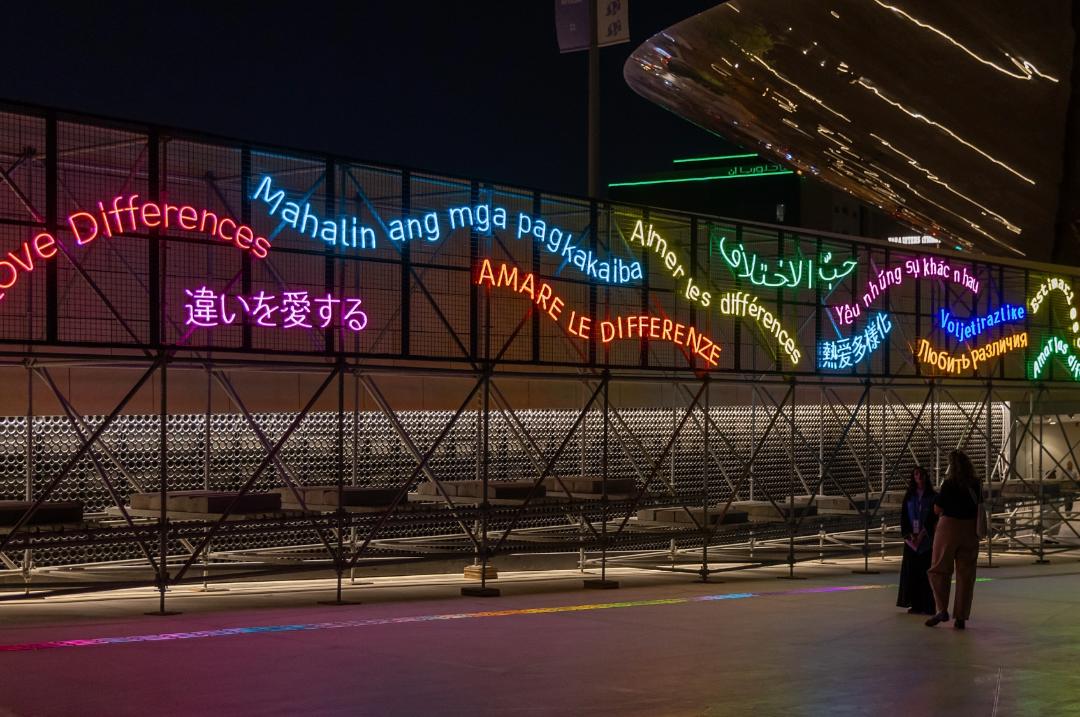

Sono cinque gli artisti italiani che hanno realizzato altrettante opere per la quinta edizione dell’evento nella capitale dell’Arabia Saudita: Francesco Simeti, Michelangelo Pistoletto, Otolab, fuse* e Loris Cecchini

Il 10 novembre Phillips presenta a Ginevra una raccolta di capolavori di Cartier e Tiffany appartenuti alla famiglia Vanderbilt

L’installazione dell’artista italo-sudafricana, finalista del riconoscimento francese, al Musée d’Art Moderne appare come una dimora sospesa, un ecosistema mutevole, al tempo stesso familiare e distante

La prima installazione che si incontra entrando nella mostra dedicata ai finalisti del riconoscimento francese al Musée d’Art Moderne è firmata dall’artista parigina e racchiude l’idea che dal «rift» possa nascere anche qualcosa di nuovo