Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mariella Rossi

Leggi i suoi articoliIl Canton Ticino è un territorio che ha attirato pensatori internazionali in fuga da una società in guerra tra esseri umani e in contrasto con la natura. Oggi permane un equilibrio tra internazionalità e territorio. Questo atteggiamento viene portato avanti con successo dalle istituzioni pubbliche della cultura, tra cui il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, diretto da Mara Folini. Con lei abbiamo parlato dello stato della cultura del Canton Ticino.

Quel è la politica culturale del territorio? In che modo un museo può rapportarsi con essa?

Le direttive della politica culturale del Canton Ticino sono fondate su decentramento, collaborazione, partecipazione culturale diffusa e inclusione. Negli ultimi anni il museo che dirigo, il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, ha sviluppato una strategia coerente con questa linea e, parallelamente, ha cercato di costruire una propria linea identitaria centrata sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico e sull’apertura al dialogo internazionale.

Come avete dato concretezza a questa prospettiva?

Un asse strategico fondamentale è stata la valorizzazione di Marianne Werefkin, artista che ha segnato la storia culturale di Ascona e che oggi rappresenta un punto di riferimento nella lettura dell’Espressionismo europeo. Attraverso questa figura della quale il museo, grazie a un accordo con la Fondazione Werefkin di Ascona, detiene il lascito più importante dell’artista, il museo ha potuto approfondire anche l’ambiente culturale eccezionale di Ascona tra le due guerre, caratterizzato dal mito della presenza di rifugiati, outsider e intellettuali in fuga dai totalitarismi, spesso attratti dalla fama e/o dal mito della comunità di Monte Verità. In quegli anni Ascona divenne un laboratorio di libertà e di scambio, dove solidarietà, arte e pensiero si intrecciavano naturalmente. Werefkin partecipò attivamente a questo clima, contribuendo nel 1922, con l’artista svizzero tedesco Ernst Kempter e il ticinese Antonio Giugni Polonia, alla nascita dal basso del Museo Comunale, grazie al dono delle loro opere e di quelle dei loro amici, al comune e alla comunità di Ascona, in cambio di una sede in cui promuoversi e fare cultura; nel 1924 fondando l’associazione artistica «Der Große Bär» (L’orsa maggiore), costituita da sette artisti internazionali che, accomunati da ideali di rinnovamento e condivisione culturale, come le sette stelle della costellazione, si ponevano come mediatori tra terra e cielo, dandosi solidarietà e occasioni espositive per sopravvivere.

In che modo il Ticino riesce ad ampliare gli orizzonti?

Uno strumento sono le collaborazioni internazionali. Negli ultimi anni abbiamo collaborato con musei e fondazioni in Svizzera, Russia, Germania, Italia e Olanda, realizzando scambi di opere, ricerche e progetti espositivi condivisi. Un’ottima collaborazione con la Fondazione Werner Coninx di Zurigo, ci ha permesso di accogliere un prestito permanente di 189 opere, prevalentemente grafiche, dei grandi artisti dell’Espressionismo europeo (Kandinsky, Marc, Macke, Klee, Campendonk, Seewald…), grazie al quale abbiamo realizzato nel 2024 la mostra «Kandinsky, Klee, Marc, Münter … e altri» accompagnata da un ricco catalogo per le edizioni Casagrande di Bellinzona. Altrettanto significativo è stato il progetto «Art Brut - Swiss Made», pensato dalla Collection de l’Art Brut di Losanna come mostra itinerante, con l’intento di far meglio conoscere la propria collezione in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, e per il quale il museo di Ascona ha curato la prima e unica tappa in Ticino di questa straordinaria esposizione, con più di 130 opere di 21 significativi esponenti svizzeri di Art Brut. La mostra è poi proseguita alla volta di Aarau, permettendo una stretta sinergia tra istituzioni svizzere. Tra i partner internazionali di grande valore, che hanno permesso la riscoperta della Werefkin e la cosiddetta «Montparnasse degli artisti» di Ascona collegata a Monte Verità, mi riferisco in particolare alla Galleria Statale Tret’jakov di Mosca, con la quale abbiamo sottoscritto un articolato progetto di scambio culturale, frutto di due anni di preparazione e sostenuta dall’iniziativa «Ticino a Mosca. Economic Forum & Cultural Discoveries», che ha permesso di far conoscere al pubblico russo una compatriota a lungo dimenticata e, al pubblico occidentale, gli anni formativi di Marianne Werefkin in Russia e in Lituania; progetto che ha comportato una doppia esposizione, dapprima a Mosca (2010), con opere della Fondazione Werefkin, e poi ad Ascona (2011), con quelle straordinarie e difficilmente visibili da noi, dei maestri e amici dell’artista del museo russo, come quelle di Ilja Repin o di Mikhail Vrubel. Degna di nota è stata anche la stretta collaborazione con la Städtische Galerie im Lenbachhaus e con il Museum Wiesbaden, tra le istituzioni più importanti per l’espressionismo tedesco, con le quali abbiamo realizzato l’importante mostra itinerante «Marianne Werefkin e Alexej Jawlensky - Compagni di vita» (1919-2020), che per la prima volta, grazie al contributo dei massimi esperti dei due artisti, ha cercato di fare chiarezza sulla relazione artistica di questa coppia originale. Grazie alla cura dei singoli direttori, la mostra è stata presentata con tagli diversi, dapprima nei due musei tedeschi e infine ad Ascona. Lo stesso si può dire dell’ottima rete intessuta con lo Staatliches Museum Schwerin, con il quale nel 2012 abbiamo realizzato una seconda versione della loro mostra «Sommergäste. Die Klassische in Mecklenburg und Pommern», con il titolo «Le avanguardie del Mar Baltico». L’ottima collaborazione instaurata ci ha permesso di realizzare, nel 2016 per il centenario di Dada, l’importante mostra «Marcel Duchamp Dada e Neodada», grazie agli importanti prestiti delle loro collezioni dedicate a Marcel Duchamp e ai diversi artisti di Fluxus. Questo progetto ci ha anche permesso di portare Ben Vautier al Monte Verità, che ci ha regalato una sua performance choc e una piccola mostra a «Casa dei Russi» a Monte Verità. Mentre, tra le collaborazioni con l’Italia, non vorrei dimenticare quella con Palazzo Magnani di Reggio Emilia, che ci ha permesso di far conoscere per la prima volta in Italia l’opera di Werefkin nel 2001, a cui è poi seguita quella con la Soprintendenza del Comune di Roma nel 2008 con la mostra «Marianne Werefkin l’Amazzone del Blaue Reiter» al Museo di Roma in Trastevere. Grazie a questa strategia, il museo ha promosso negli anni un intenso lavoro di ricerca e valorizzazione internazionale di Werefkin, con mostre, convegni e scambi accademici. Questo ha permesso di restituire all’artista russa la piena statura di protagonista della modernità, inserendola in un dialogo che abbraccia figure come Jawlensky, Kandinsky e Münter. Ha portato Werefkin e la storia di Ascona di diritto in un circuito internazionale; ad esempio, di recente, in Olanda presso il Museum de Fundatie di Zwolle, dove ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Queste collaborazioni felici sembrano confermare la validità di un’attività orientata verso un doppio obiettivo: conservare la memoria storica e, al tempo stesso, aprire un dialogo con la scena artistica contemporanea internazionale.

In che modo vi rapportate con il folto patrimonio storico del cantone?

L’apertura del Museo Castello San Materno - Fondazione per la cultura Kurt e Barbara Alten nel 2014 ha ampliato la capacità espositiva e ci ha inoltre permesso di creare una sorta di polo museale asconese, volto alla promozione della straordinaria collezione Alten, con opere degli impressionisti tedeschi come Liebermann e Corinth, della comunità di Worpswede e degli artisti espressionisti del Blaue Reiter e del Brücke, con mostre monografiche di questi artisti o dei movimenti a loro connessi di grande valore, ponendosi in linea con la strategia cantonale di rete territoriale e valorizzazione del patrimonio diffuso.

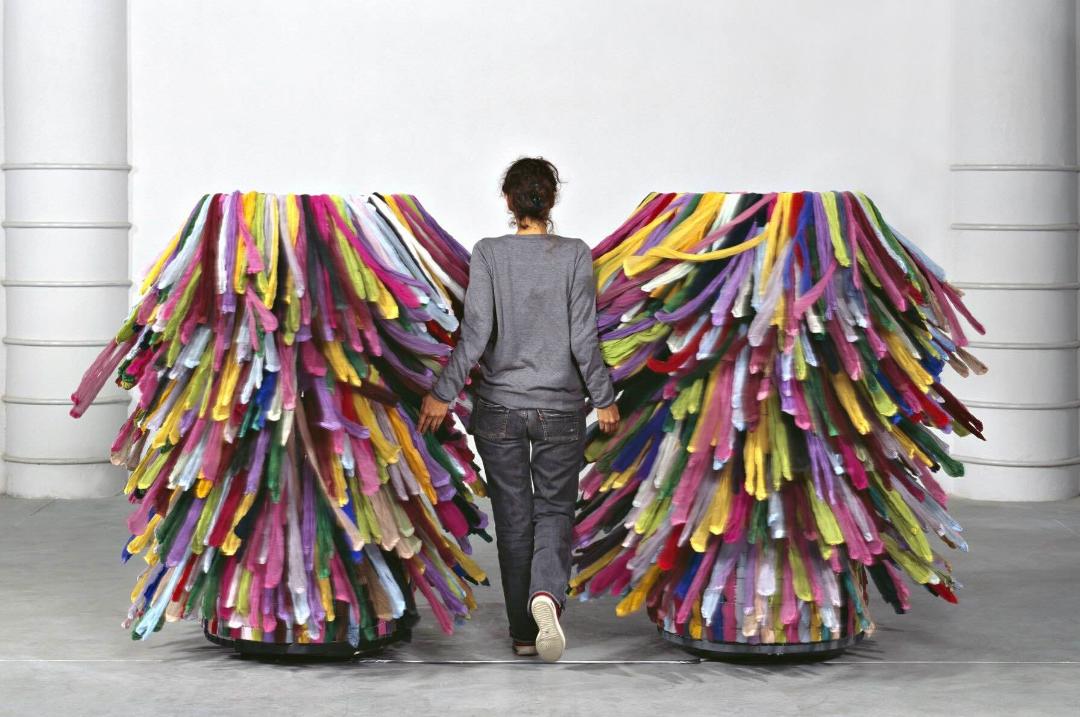

Una veduta della mostra di Joana Vasconcelos «Flowers of My Desire» al Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona. © ProLitteris, Zurich per le opere di Joana Vasconcelos. Photo: Nicola Gnesi

Una veduta della mostra di Joana Vasconcelos «Flowers of My Desire» al Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona. © ProLitteris, Zurich per le opere di Joana Vasconcelos. Photo: Nicola Gnesi

Come si concilia questo aspetto con l’apertura internazionale? Come riuscire a non diventare esterofili e a mantenere un’attenzione costante verso gli artisti del territorio?

La valorizzazione degli artisti del territorio ticinese e svizzero è parte integrante della nostra missione. L’obiettivo è stato quello di creare un dialogo orizzontale tra le esperienze locali, l’eredità dell’ambiente culturale di Ascona e le grandi correnti internazionali. Abbiamo presentato artisti come Francine Mury, Jean-Michel Jaquet, Francesca Gagliardi e Luca Mengoni con la mostra «Laboratorio delle metamorfosi», parte di un progetto interregionale Italia-Svizzera, e direttamente messa in dialogo con la mostra «Carol Rama, oltre l’opera grafica» del 2013, e poi ancora Stefania Beretta, che ritroviamo ancora nei progetti di un certo respiro come «Arte e Perturbante», curato insieme a Viana Conti in una doppia mostra a Casa Serodine, che ha anche presentato gli artisti associati a Visarte Ticino, coinvolgendoli in un convegno a tema e in un concorso d’arte organizzato in collaborazione con la Fondazione Monte Verità nel 2017. E, nel 2018, sempre in stretta collaborazione con la Fondazione Monte Verità, nella prima rassegna di «Giardini in Arte», per la quale il museo ha curato la parte artistica. Tra le ultime manifestazioni che omaggiano gli artisti del territorio, si segnalano le mostre dedicate all’artista postmoderno Rolando Raggenbass del 2022, a Teres Wydler del 2023, nel pieno dell’arte contemporanea, ai coniugi Ruth e Giancarlo Moro con la mostra «Moonflower», attualmente in corso al Museo Castello San Materno. Questa programmazione, che si integra alla valorizzazione storica e antropologica dell’ambiente culturale di Ascona, a cui tutti questi artisti fanno riferimento, si sposa perfettamente con la programmazione riservata alle figure di rilievo mondiale come Carol Rama, Michelangelo Pistoletto, Louise Nevelson, Nanda Vigo e Joana Vasconcelos, capaci di riflettere i valori sociali e simbolici del presente. A cui si affiancano le grandi mostre dedicate ai grandi movimenti europei, come quella ai «Nouveaux Réalistes» del 2017, o al Gruppo Zero del 2019. In un certo senso questa scelta riflette una visione relazionale e inclusiva dell’arte, che supera i confini geografici per mettere in luce affinità poetiche, materiali e simboliche.

Come promuovete la figura delle artiste donne, spesso nel tempo sottovalutate?

La promozione delle artiste donne è diventata una linea curatoriale stabile. A partire dal lascito di Marianne Werefkin, il museo ha voluto estendere il discorso al presente, ospitando figure che reinterpretano la creatività femminile in chiave contemporanea. Mostre come quelle dedicate a Paula Modersohn-Becker, Carol Rama, Louise Nevelson, Nanda Vigo o, oggi, Joana Vasconcelos hanno posto al centro la riflessione sul ruolo della donna come costruttrice di linguaggi e simboli, restituendo visibilità a pratiche artistiche spesso marginalizzate.

Come si colloca una programmazione identitaria di un museo rispetto a quella degli altri musei del territorio cantonale?

La frammentazione caratterizza il panorama culturale. Il Canton Ticino annovera sei musei d’arte contemporanea, undici musei etnografici, alcune fondazioni, più di cinquanta gallerie, una fiera e un buon numero di artisti, le cui opere vengono presentate in contesti espositivi sia privati che pubblici. Una vastissima proposta culturale che cerca di sposare identità curatoriale, valorizzazione della memoria, e proposta culturale sia nazionale che internazionale avvalendosi in generale del sostegno economico dei propri Comuni di appartenenza, di quello del Cantone e, per i progetti di un certo respiro e puntuali, anche di quello della Confederazione. A ciò si aggiunge spesso un lavoro di fundraising, che coinvolge fondazioni ed enti privati.

Quali sono vantaggi e svantaggi della frammentazione?

Se è innegabile la vastità della proposta culturale nel Canton Ticino, portata avanti con grande impegno da parte dei musei comunali, cantonali e confederali del territorio, che ha il grande vantaggio di valorizzare in modo capillare il proprio patrimonio storico e artistico di appartenenza, è pur vero che questa frammentazione ha lo svantaggio di rendere difficile un vero e proprio coordinamento della proposta culturale del Cantone nel suo insieme: il rischio è di creare inevitabili sovrapposizioni nelle proposte, dispersione di energie e mancanza di ottimizzazione dei costi. Per quanto, negli ultimi anni, sia il Cantone, sia i Comuni e i Musei, si siano resi disponibili al confronto e alla collaborazione tra le parti allo scopo di ottimizzare promozione e sforzi economici.

Ci sono sinergie?

Degna di nota è stata la costituzione nel 2015 del Lac, che attraverso la sua fondazione, è diventato punto di riferimento imprescindibile per la città di Lugano, entrando nella mappa culturale nazionale e internazionale. Tuttavia, a prescindere dalle ottime collaborazioni che negli anni ha saputo stringere con gli altri enti museali del Cantone, per ora non si è ancora riusciti a creare una proposta sinergica e unitaria tra tutte le parti coinvolte nel ricco quadro delle proposte espositive. A ciò hanno cercato di rispondere i vari musei cercando di far rete tra loro, al fine di rafforzare la loro visibilità e di promuovere le loro proposte distintive e complementari, come in modo esemplare il MAM dei Musei d’arte del Mendrisiotto, con un loro sito dedicato o, nel locarnese, con la recente costituzione dei «Luoghi d’Arte nel Locarnese», che unisce enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la variegata proposta culturale del luogo, organizzando una volta all’anno un «art weekend» ricco di eventi coordinati e pensati per garantire l’accessibilità di tutta la comunità.

Qual è oggi la missione di un museo rispetto al pubblico e il suo atteggiamento in rapporto alla mediazione culturale?

La mediazione è parte integrante della nostra identità. Abbiamo ampliato i programmi educativi, le visite guidate, i laboratori per le scuole e i workshop interdisciplinari. L’obiettivo è rendere il museo accessibile a tutti, favorendo l’incontro diretto tra persone e opere. Parallelamente, stiamo investendo nella digitalizzazione e nella creazione di archivi online, per ampliare la partecipazione anche a distanza. Crediamo che la cultura debba essere condivisa, e che il museo debba essere prima di tutto uno spazio di esperienza e di relazione. Inoltre, con la speranza che il museo possa ulteriormente diventare una piattaforma di scambio e conoscenza, lavoriamo a stretto contatto con le scuole, le associazioni e le fondazioni del territorio, ma anche con istituzioni europee. Ascona è un luogo che da sempre accoglie artisti e pensatori in movimento: la nostra missione sarebbe quella di proseguire questa vocazione, favorendo la circolazione delle idee e la costruzione di reti culturali più strutturate e incisive. Ogni mostra diventa un’occasione di confronto, non solo estetico ma anche etico e civile, con temi che toccano la società contemporanea. In conclusione, credo di potere affermare che il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona rappresenta oggi una voce riconoscibile nel panorama culturale svizzero, che è stata capace di unire memoria storica e visione contemporanea. Attraverso la valorizzazione di Marianne Werefkin e delle radici artistiche locali, ma anche grazie a un dialogo costante con figure internazionali, il museo ha cercato di affermarsi come luogo di incontro fra culture, linguaggi e generazioni. Ne sono testimonianza esemplare la mostra «La Verità di Michelangelo Pistoletto - dallo Specchio al Terzo Paradiso»(2021-22) e l’attuale esposizione dedicata a Joana Vasconcelos, che hanno contribuito a trasformare Ascona in un laboratorio di idee e scambi. In entrambe le occasioni, il coinvolgimento diretto e attivo di numerosi enti culturali radicati nel territorio, attraverso iniziative coerenti con i temi delle mostre, ha permesso all’arte di tornare a essere un’esperienza viva e condivisa.

Niele Toroni, «Impronte di pennello no. 50 ripetute a intervalli regolari di 30 cm», 1991, Collezione Comune di Ascona, Museo Comunale d’Arte Moderna, Ascona. © 2025, ProLitteris, Zurich. Photo © Studio Daulte

Altri articoli dell'autore

Mostre, concerti e nuove aperture per il prossimo anno dell’istituzione tridentina, uno dei primi musei diocesani istituiti in Italia

Nel Trentino Alto Adige plurilingue e complesso, l’esperienza del Südtiroler Künstlerbund mostra come la cultura possa diventare infrastruttura sociale, laboratorio creativo e rete contro l’isolamento dei territori alpini. Ce ne parla la direttrice Lisa Trockner

La parabola dell’artista originario di Rovereto in 90 opere tra pittura, grafica e arte pubblica, esposta a Palazzo Assessorile

Oltre alle mostre temporanee, sviluppate con una particolare attenzione al tema del paesaggio, il museo a Riva del Garda conserva un patrimonio che spazia dalla preistoria alla contemporaneità, valorizzato nelle esposizioni permanenti dedicate all’archeologia