Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa vastità del Padiglione Italia alle Tese delle Vergini, nel complesso dell’Arsenale, non ha spaventato la curatrice Cecilia Alemani, mai sfiorata dalla tentazione di affrontarlo con una mostra collettiva numericamente rilevante. Se suo marito, Massimiliano Gioni, aveva puntato sull’enciclopedismo curatoriale quando curò la mostra centrale della Biennale di Venezia nel 2013, lei, operando in un altro contesto, ha lavorato focalizzando un tema attraverso tre soli artisti, Roberto Cuoghi, Giorgio Andreotta Calò e Adelita Husni-Bey.

Una scelta, del resto, in linea con i principali padiglioni nazionali e in controtendenza non solo rispetto ai 200 e più artisti voluti da Vittorio Sgarbi nel 2011, ma anche ai suoi più immediati predecessori, Bartolomeo Pietromarchi nel 2013 e Vincenzo Trione nel 2015. Ma le differenze non sono soltanto numeriche. Cecilia Alemani incarna alla perfezione la nuova generazione di curatori, meno «teorici» e più manageriali, meno «critici» e più attenti a quel complesso organismo, anche sotto il profilo del rapporto con il pubblico, che è una mostra d’arte contemporanea. Un aspetto, quest’ultimo, ampiamente testato dalla Alemani nel suo ruolo di direttrice di High Line Art, programma di arte pubblica attivo a New York, dove vive, dal 2011. Dallo stesso anno è anche curatrice, nella stessa città, di Frieze Projects, il programma curatoriale non profit della fiera.

Per l’edizione 2017, aperta dal 30 marzo al 2 aprile, ha pensato anche per quella sede a un piccolo «Padiglione Italia», ma in chiave retrospettiva, con un omaggio alla leggendaria Galleria La Tartaruga di Roma di Plinio de Martiis attraverso la mostra «Il Teatro delle Mostre», organizzata nel fatidico maggio 1968. In particolare, vengono riproposte le opere «Spia Ottica» di Giosetta Fioroni, un’installazione in cui il visitatore si tramutava in voyeur, e «Luna» di Fabio Mauri. L’Italia di oggi, anche nei suoi ancestrali o storici retaggi, ma non necessariamente all’insegna di una presunta italianità degli artisti invitati, è invece protagonista della mostra concepita da Cecilia Alemani per il Padiglione Italia alla Biennale, aperta al pubblico dal 13 maggio. Come e perché sia riuscita nell’impresa di «aggiornarlo» armonizzando presente e passato remoto, lo spiega in questa intervista.

Nel 2007, nell’unica volta in cui il Padiglione Italia venne affidato a due soli artisti, prima delle mostre collettive che seguirono, la curatrice Ida Gianelli giocò sul contrasto estremo, in termini poetici e generazionali, scegliendo Giuseppe Penone e Francesco Vezzoli. Lei ne ha scelti tre. Quale criterio ha seguito?

La scelta si è concentrata su tre artisti di una generazione molto ristretta, visto che sono nati tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Più o meno è la mia stessa generazione, io sono del 1977, Cuoghi è del ’73 e Adelita Husni-Bey, la più giovane, è del 1985. Mi sono voluta focalizzare su un gruppo molto più ristretto perché penso che siano tra gli artisti più interessanti del panorama italiano di questo momento, ma anche perché si sanno affacciare su una realtà più cosmopolita.

La richiesta rivolta agli aspiranti curatori del Padiglione Italia da parte del Ministero per i Beni artistici e culturali conteneva un appello al «recupero delle tradizioni artistiche italiane» e lei ha risposto con una mostra sul tema della magia...

La mostra s’intitola «Il mondo magico» come un celebre libro dell’antropologo italiano Ernesto de Martino, un saggio pubblicato da Einaudi nel 1948. È un libro che inaugura le ricerche di De Martino nel campo della magia attraverso lo studio di riti, nuove mitologie e nuove credenze in popolazioni soprattutto arcaiche e antiche. In una sua trilogia successiva invece, la famosa trilogia meridionale, che include magia, morte e pianto rituale, De Martino si focalizza sull’Italia a lui coeva guardando quell’apparato di rituali e di fascinazione per il mondo della magia che esisteva in quel momento nel Sud Italia, in particolare in Basilicata e in Lucania; dopodiché conclude i suoi studi sulla magia nel suo ultimo testo che non riuscì a completare a causa della sua morte, intitolato La fine del mondo, in cui apre a una prospettiva più europea e più globale. Questo per dire che il libro è servito un po’ da cornice per me, per inquadrare il lavoro di questi tre artisti che è ricco di riferimenti al magico, al fantastico, all’immaginario e all’immaginazione. Ovviamente è una lente per leggere il loro lavoro e spero sia una chiave di lettura per lo spettatore; ciò non vuol dire che ci saranno dei falò in mezzo al padiglione o delle streghe volanti; il mio è un desiderio di evocare un’atmosfera specifica. È importante sottolineare che ogni artista sta lavorando a un progetto completamente nuovo, molto ambizioso dal punto di vista della dimensione perché rispetto al Padiglione di Ida Gianelli quello attuale è grande più del doppio. I lavori non saranno mischiati, non è una mostra di gruppo nel senso più tradizionale, mi piace pensare a tre «introspettive», tre grandi approfondimenti del lavoro di questi artisti.

La magia ispira parte della tradizione artistica italiana?

Giorgio Andreotta Calò, a proposito di tradizione artistica italiana, è il caso più vistoso, poiché può essere assimilato o affiancato alle ricerche dell’Arte povera per l’uso di materiali come l’acqua e il fuoco. Però mi interessava individuare una sorta di linea magica nell’arte italiana moderna e contemporanea che è possibile rintracciare già a partire dalle tele di de Chirico, di Savinio, o nei quadri di Gnoli, o anche più recentemente negli artisti cosiddetti sciamani come Boetti o Carol Rama o Pascali. È possibile rintracciare una fascinazione per il magico e per l’immaginario che corre quasi parallela a un approccio più razionale e che in realtà possiamo già far risalire ai tempi del Quattrocento nel dualismo tra gli studi di ottica e di matematica di Leon Battista Alberti e l’apertura più alchemica di un’altra tendenza. Mi sembra che sia un dualismo, una polarità che scorre attraverso l’arte contemporanea italiana e che fra l’altro mi interessava anche contrapporre a una tendenza che è stata molto chiara nell’ultima Biennale di Venezia curata da Okwui Enwezor. Mi riferisco al ricorso a un documentarismo un po’ sterile e freddo per descrivere il mondo.

Che cosa stanno preparando gli artisti?

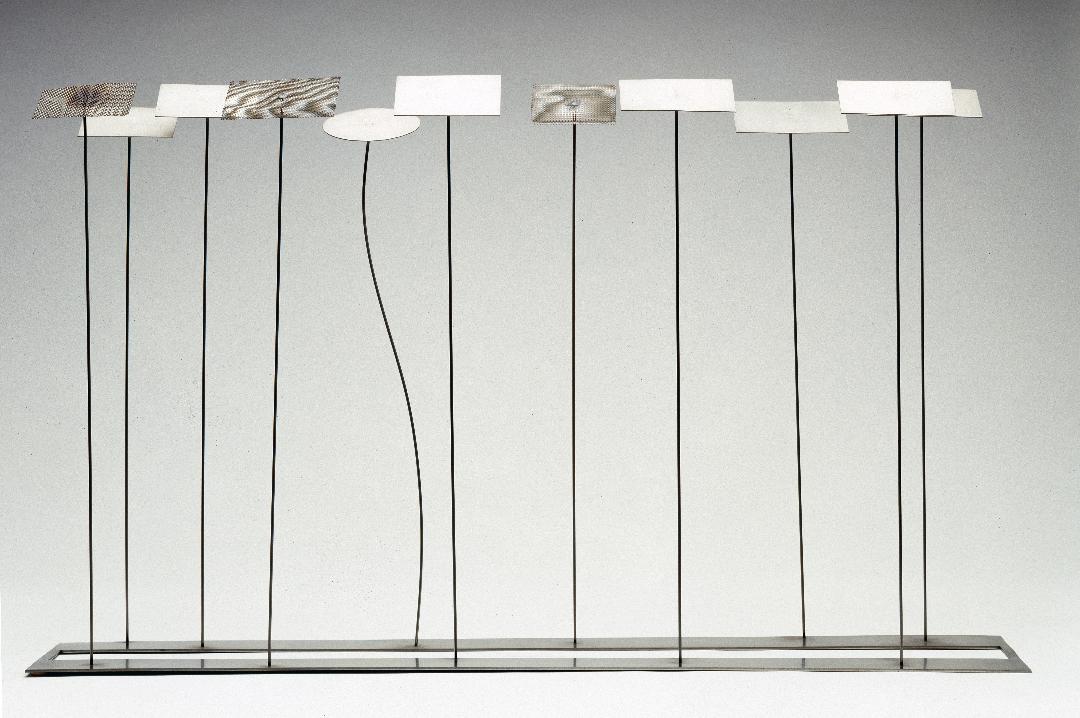

Adelita Husni-Bey sta girando un nuovo video a New York ed è stata molto ispirata da De Martino: sta pensando alla polarità tra la realtà più razionale e la realtà della magia e dell’irrazionale. Ha girato e ora sta montando per cui non so esattamente come sarà. Ci sarà ovviamente una proiezione, ma accompagnata da elementi scultorei che spesso usa come «props», strumenti per facilitare la conversazione. Cuoghi realizzerà una grande installazione scultorea e sinceramente non si sa ancora di che cosa si tratterà; quello che posso dire è che Cuoghi ha una grandissima capacità di immergersi e di studiare un argomento per anni e anni diventandone un esperto. Per esempio la cultura assira che studiò così tanto da essere in grado di ricostruirne gli strumenti musicali. Adesso sta iniziando un nuovissimo capitolo. Non posso dirvi ancora che cosa sarà, ma è l’inizio di un nuovo percorso di ricerca, sia pure nel campo della scultura che ha portato avanti soprattutto negli ultimi anni. Mi riferisco agli esperimenti con la ceramica realizzati alla Fondazione Deste in Grecia dove ha stampato con una stampante 3D dei granchi di ceramica e poi li ha cotti in forni che ha costruito lui stesso secondo un modello antichissimo. Quindi ha coniugato da un lato l’innovazione e la sperimentazione di tecniche molto sofisticate con tecniche antiche, quasi rituali, come la cottura dei granchi concepita quasi come una performance. Ma mi riferisco anche a sculture più recenti, ad esempio quella della Biennale di Venezia del 2013, intitolata «Belinda», per cui ha ottenuto anche la menzione d’onore; si tratta di sculture di grandi dimensioni dalle forme insolite e astratte ma che hanno sempre una relazione tra la tecnologia e l’innovazione da un lato e l’archeologia e l’aspetto ritualistico dall’altro. Credo di poter dire che nel Padiglione si vedrà un approccio alla scultura molto sperimentale e molto innovativo.

Giorgio Andreotta Calò sta infine lavorando da mesi a una grande installazione architettonica. È un’installazione tra lo scultoreo e l’architettonico.

Che cosa l’ha trattenuta, visto che si parla di magia, dal mettere in una mostra del genere una piccola opera di De Dominicis o di Pascali, un piccolo tocco un po’ ruffianamente filologico che avrebbe molto gratificato il pubblico?

Mi sono trattenuta perché tutta quella tradizione di arte italiana è presentissima sia nelle opere che si vedranno in mostra sia negli artisti stessi; però voglio dare il peso e lo spazio giusto, necessario e meritato a degli artisti che magari sono pure stufi di sentirsi dire: «Questo lavoro sembra De Dominicis». O Kounellis, o Paolini. Penso che la Biennale sia lo spazio degli artisti che hanno voglia di sperimentare e che il focus debba essere su di loro. Ci possono essere altri strumenti per aprire i riferimenti di cui si sta parlando. Starà ai critici e ai visitatori leggere altri riferimenti, altri punti di ispirazione. Penso che sia un peso per gli artisti: mi sono voluta scrollare di dosso questo tipo di approccio perché non penso che sia rispettoso nei loro riguardi.

Un curatore di generazione precedente alla sua l’avrebbe fatto, mentre lei fa un passo indietro. È finita l’epoca del curatore-demiurgo se non primattore e, in un certo senso, coautore?

Come curatrice mi sento molto più una persona che facilita il lavoro dell’artista in territori che è bene l’artista non frequenti. Mi riferisco alle questioni burocratiche legate all’ottenimento di finanziamenti, perché alla fine il mio lavoro è stato solo quello. Poi ovviamente è stato bellissimo pensare a un concetto, a un’idea di mostra, ma io mi vedo molto di più come un elemento in un’equazione che la renda possibile, non come l’autrice o la creatrice. Cerco semplicemente di permettere agli artisti di avere tutte le condizioni migliori possibili, spero, per portare a termine il loro progetto.

La meno nota dei tre artisti scelti è Adelita Husni-Bey. Può tracciarne un profilo?

È un’artista che lavora principalmente con il video, però ha delle peculiarità molto interessanti, quelle per cui ho pensato che potesse partecipare al Padiglione: mi riferisco alla sua voglia di rileggere il mondo e la società contemporanea dal punto di vista meno documentarista rispetto a colleghi che lavorano con lo stesso mezzo, e più aperto all’utopia e se vogliamo anche alla speranza. Chiarisco: quando si prepara a filmare un video, lo basa sull’idea del workshop o del laboratorio collaborativo e, a seconda della tematica che vuole affrontare, di solito individua una specifica comunità o un gruppo di persone che possono essere studenti o bambini di una scuola, oppure atleti uniti da uno specifico evento o ancora dei teenager. Li mette insieme in una stanza e svolge questi workshop in cui applica pratiche sperimentali teatrali, oppure tratte da idee di educazione radicale. Sono workshop in cui si svolgono esercizi bonding per riformulare una visione o del mondo o dell’argomento per il quale si è organizzato l’incontro, ma in modo completamente diverso e libero da tutte le gerarchie e sovrastrutture sociali che sembrano contraddistinguere la nostra comunità. Faccio un esempio: uno dei suoi video più conosciuti si chiama «Postcards from the Desert Island», le cartoline dall’isola deserta, e lo ha fatto a Parigi nel 2010-11 in una scuola elementare autogestita in cui per tre settimane ha lavorato con i bambini tra i 9 e i 10 anni, chiedendo loro di immaginare una società da zero, senza nessuna categoria istituzionale o politica o disciplinare che potessero aver conosciuto in precedenza. L’idea era quindi di immaginare come potesse essere la vita su un’isola deserta senza genitori, senza un re, senza una classe dirigente, senza strutture. Si vedono questi bambini che ridiscutono, in maniera anche abbastanza sorprendente, tanti aspetti e caratteristiche che noi diamo per scontati nella nostra società. È quindi un video girato quasi in collaborazione con questi bambini. L’artista genera una condizione, poi si allontana e vede che cosa succede. Trovo che sia un approccio molto affascinante e molto fresco soprattutto pensando anche a tutti i video che ci hanno bombardato all’ultima Biennale di Venezia, bellissimi ma anche abbastanza impegnativi. Mi interessa come Adelita Husni-Bey possa affrontare gli stessi temi da un punto di vista in cui la fantasia e l’immaginario hanno un ruolo importante e creativo.

Il rapporto con il curatore della mostra centrale della Biennale e i curatori dei padiglioni nazionali è effettivo o è una pura formalità?

A essere sincera non è che ci sia una piattaforma di scambio. Una cosa interessante del programma di Christine Macel è la «tavola aperta», mi pare si chiami così, in cui si va a pranzo insieme: si invitano 25-30 persone a sedersi al tavolo con l’artista o con il curatore per uno scambio un po’ più conviviale. È una bellissima immagine, penso, e spero che funzionerà. Secondo me sta allo spettatore la possibilità di essere in grado di creare dei parallelismi e delle connessioni e la cosa è interessante perché in un certo senso è quello che è successo un po’ casualmente tra la mia mostra e quella della Macel: ci sono delle sovrapposizioni non volute e quindi immagino che ce ne saranno altre con altri padiglioni nazionali ovviamente. È difficile dirlo in questo momento, però penso che questo faccia parte della bellezza e della sorpresa della Biennale di Venezia. La si giudica sempre a partire dalla lista degli artisti poi si apre la mostra e si scopre che invece è tutto diverso.

Perché nelle biennali è sempre più forte la presenza di artisti morti o anziani?

Da un lato penso sia interessante vedere che cosa succede quando si mettono insieme un artista dimenticato o meno rilevante nell’attualità con un giovane artista. È quello che ogni tanto facciamo sulla High Line ed è quello che faccio anche a Frieze. C’è anche da dire che, nella quantità di offerte espositive dell’arte contemporanea, tornare ai «capisaldi» dà fiducia e serenità. A me interessa di più vedere che cosa succede quando questi due mondi si incontrano, però non l’ho voluto fare al Padiglione Italia perché è quello che hanno fatto almeno due dei miei predecessori. Forse lo farei nel contesto di una grande mostra di gruppo, ma non nel Padiglione Italia.

Quanto costerà la sua mostra, considerato che le opere saranno tutte realizzate appositamente?

Il budget iniziale viene dal Ministero, è di 400mila euro lordi per la produzione della mostra e di 200mila per quello che chiamano la «maintenance», cioè la sicurezza, la pulizia ecc. A questi, da quando sono stata nominata, ho dovuto aggiungere tantissimi soldi raccogliendoli ogni santo giorno. È stato faticoso anche perché vivendo negli Stati Uniti ho una cultura del fundraising molto diversa e sicuramente mi è più facile ottenere finanziamenti là; ma anche in Italia ho ottenuto una risposta generosissima da parte di collezionisti, amanti dell’arte, donatori privati, realtà sia italiane sia estere che si sono unite per aiutare gli artisti a produrre delle opere nuove. Non le posso ancora dare una cifra esatta, comunque abbiamo quasi raddoppiato il budget iniziale del Padiglione.

Non abbiamo parlato del catalogo del Padiglione Italia e mi piacerebbe farlo.

Il fatto che io sia stata nominata un anno prima dell’inizio della mostra ha fatto sì che abbia avuto un po’ più di tempo per lavorare al catalogo. Il volume è pubblicato da Marsilio ed è disegnato dai grafici Leftloft che stanno lavorando anche alla grafica della mostra. Ha quattro saggi introduttivi sulla tematica del mondo magico: oltre al mio testo, ci saranno un contributo dell’antropologo Fabio Dei, forse il più grande esperto contemporaneo di De Martino, un reprint con una nuova introduzione e una nuova conclusione di un saggio dello storico dell’arte Giovanni Agosti, che nel 1987 scrisse un bellissimo profilo di De Martino, e un testo di Marina Warner, una scrittrice inglese esperta di magia e di favole. La Warner ha scritto un libro prendendo ispirazione da De Martino, ma aprendolo a influenze più letterarie. Dopodiché ogni artista ha due testi realizzati da critici come Barbara Casavecchia per Adelita Husni-Bey, Chris Wiley per Cuoghi e Brian Dillon per Giorgio Andreotta Calò. Ognuno degli artisti ha o un approfondimento sull’opera e sul concetto di mostra o un’intervista o qualcosa di meno accademico. Vorrei menzionare quello di Giuliana Bruno, una figura intellettuale molto conosciuta in America. È italiana, insegna filosofia delle immagini ad Harvard e di recente ha pubblicato Surfaces, appena tradotto in italiano da Johan & Levi (Cfr. la recensione a p. 35 di questo numero di «Il Giornale dell’Arte», Ndr). La Bruno ha scritto un bellissimo saggio su Andreotta Calò. Purtroppo non avremo le immagini delle installazioni perché gli artisti non finiranno mai in tempo; allora li abbiamo invitati a creare ciascuno cinque pagine, una sorta di atlante per immagini che non sono necessariamente le loro opere, ma di altri artisti che li hanno influenzati, oppure frammenti di saggi ecc.

Lei si oppone a un’idea di un «codice Italia», per citare il titolo scelto dal suo predecessore. Ma se nell’arte non esistono identità nazionali (espressione spaventosa soprattutto nei tempi che stiamo attraversando) perché alla Biennale esistono i padiglioni nazionali?

Io penso, e lo dico da visitatore, che l’esperienza di entrare negli ottanta e più padiglioni nazionali ogni due anni e poter vedere produzioni artistiche che vengono da tutti i lati del mondo, cosa che anche io che sono una curatrice e viaggio tantissimo non avrei mai occasione di vedere, sia semplicemente una cosa fantastica e sia ciò che rende la Biennale di Venezia così unica e diversa da tutte le altre biennali. È sicuramente problematico pensare al padiglione come a un contenitore che raggruppa l’italianità, ma allo stesso tempo penso che sia una piattaforma importantissima, per lo spettatore e per gli addetti ai lavori, per conoscere artisti che altrimenti molto probabilmente non sarebbero inclusi nella mostra principale: è davvero un giro del mondo in tre giorni.

La crescita esponenziale del pubblico è uno dei fenomeni più vistosi verificatisi nei dieci anni che separano il Padiglione Italia del 2007 da quello attuale. La stessa High Line è un esempio di come si possa portare a contatto un pubblico assolutamente profano con un prodotto che fino a molti anni fa sembrava inaccessibile. Di certo il contemporaneo non ha perduto l’ermetismo che nella percezione di un profano divide forma da contenuto. Non c’è il rischio che il rapporto tra grande pubblico e arte contemporanea si risolva in un incontro parziale e superficiale?

È una domanda molto pertinente perché io me lo chiedo molto spesso quando curo i progetti sulla High Line. Penso, anche ottimisticamente, che ho imparato a evitare di dare l’etichetta del significato alle opere perché l’artista mi spiega che cosa vuol dire. Penso seriamente che un’opera d’arte, perché abbia successo, debba aprirsi a tanti pubblici e a tanti significati. Quindi sono sempre un po’ scettica quando l’artista mi dice «Ah, ma io la voglio leggere così e questo è il suo significato», perché l’esperienza di vedere dopo cinque anni questi otto milioni di persone all’anno che vengono sulla High Line e hanno la loro esperienza artistica davanti a un pezzo che magari è concettualmente difficile da contestualizzare e da capire è la gratificazione più grande che ricevo da questo lavoro. Ovviamente io posso avere un incontro più profondo o posso leggere tra le righe di un’opera alcuni riferimenti alla storia dell’arte, mentre il turista che viene dal Texas non ha gli stessi strumenti critici. Però può leggervi qualche cosa che comunque fa scattare qualcosa nella sua mente e penso che questo incontro tra l’arte e il pubblico sia quello che rende un progetto rilevante e importante in questo momento. Io lo vedo sulla High Line quando le persone magari si arrabbiano davanti a un’opera d’arte o dicono «Potevo farla io». D’altra parte siamo in un parco pubblico e questo autorizza il visitatore a formulare ed esprimere un’opinione molto diretta. Però secondo me un’opera diventa più interessante, più importante, quando permette tanti punti di lettura. Questo ovviamente vale anche per il quadro di Matisse appeso al MoMA, ma lo vedo un po’ di più sulla High Line, anche se alla fine i visitatori sono gli stessi.

Come valuta la situazione dell’arte contemporanea in Italia?

La vedo meglio di com’era un po’ di tempo fa. Un po’ con quello che sta facendo il ministro Franceschini, un po’ anche con l’iniziativa dei privati, c’è più voglia di svecchiarsi e di dare una mano soprattutto ai giovani e all’arte contemporanea. Mi sembra che ci siano stati tanti curatori che si sono formati in Italia e che adesso lavorano all’estero. È bello sapere, ad esempio, che Vincenzo de Bellis sia curatore a Minneapolis.

In conclusione, qual è il ruolo di un curatore di un padiglione nazionale alla Biennale di Venezia?

La mia priorità è quella di mettere gli artisti nelle condizioni di realizzare un’opera che davvero cambi la loro carriera e che sia un’occasione imperdibile sia per loro sia per il pubblico. Penso che questo sia davvero il compito di un’istituzione come la Biennale, a differenza di altre istituzioni, musei o centri d’arte che sono magari più volti a preservare l’identità o il presunto concetto di identità italiana. Penso che la Biennale debba offrire un’occasione agli artisti di poter correre un rischio e di provare a costruire e a presentare un universo creativo completamente nuovo.

Altri articoli dell'autore

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere