Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliLa mostra dedicata a Maria Helena Vieira da Silva arriva al Guggenheim di Bilbao dopo essere già stata presentata alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, eppure in questa nuova tappa qualcosa emerge con maggiore chiarezza. Della storia e dell’opera della pittrice portoghese, riscoperta in Italia nel 2025 a più di trent’anni dalla sua scomparsa, sappiamo ormai molto. Vieira da Silva ha attraversato il Novecento costruendo una pittura che vive nell’ambivalenza tra reale e immaginario, tra architettura e astrazione, nutrendosi delle avanguardie senza mai ricorrere a citazioni esplicite. Ha elaborato un linguaggio che non somiglia a quello di nessun altro, ed è proprio questa unicità a renderla oggi così vitale.

Accanto alla lunga indagine formale che la sta riportando al centro dell’attenzione internazionale, affiora però un’altra storia, tanto discreta quanto impossibile da ignorare. Si è discusso a lungo dell’uso, e spesso dell’abuso, della biografia nel raccontare l’opera delle artiste: se, come scriveva Linda Nochlin nel 1971, per secoli le condizioni culturali ed economiche non hanno permesso a molte donne di emergere, è altrettanto vero che, nella stagione delle riscoperte, si è spesso ceduto alla tentazione opposta, leggendo ogni elemento della vita privata come chiave interpretativa totale del loro lavoro.

Oggi il pendolo si è spostato: si guarda alle opere con una verticalità nuova, restituendo alle artiste la loro piena identità professionale. Tuttavia nessuno attraversa un secolo frammentato come il Novecento senza portarne traccia, e nel caso di Vieira da Silva questo segno emerge anche nella struttura stessa della sua pittura: interni interrotti, prospettive che cedono, corridoi che si aprono e si richiudono come possibilità appena intraviste. Davanti a queste immagini sarebbe difficile — e forse anche ingenuo — dimenticare che la sua vita è passata attraverso fughe, confini chiusi ed esili. E in questo percorso l’unico spazio che non ha mai visto chiudersi davanti agli occhi è quello costruito nel tempo e condiviso con un altro artista, Árpád Szenes, compagno di una vita.

Maria Helena Vieira da Silva, Le Couloir ou intérieur (Il corridoio o interno), 1948, olio e grafite su tela, 46 × 55 cm, collezione privata, © Maria Helena Vieira da Silva, VEGAP, Bilbao 2025.

La loro storia inizia a Parigi, nel 1928, quando Vieira da Silva studia alla Grande Chaumière, ed è lì che incontra Árpád Szenes. Lei è portoghese, lui è ungherese. Entrambi cercano un posto nel mondo attraverso la pittura. Anni dopo, Szenes ricorderà di aver avuto, al loro primo incontro, l’impulso immediato di abbracciarla. Lei lo frenò con una frase che sarebbe diventata quasi leggendaria: «Non sa che non si può toccare una donna portoghese?». Seguono scambi di disegni, critiche reciproche, attenzioni misurate. Un avvicinamento lento, fatto di cura più che di dichiarazioni.

Ma nei primi anni parigini la precarietà è anche amministrativa. Árpád è ungherese ed ebreo, Maria Helena è comunque una straniera, in una città che dopo la crisi del ’29 diventa via via più diffidente verso chi arriva da fuori. Quando Szenes è costretto a rientrare in Ungheria, non conosce ancora nemmeno il cognome completo di Vieira da Silva. Due anni dopo torna a Parigi solo per cercarla. La ritrova; si sposano dopo due giorni. È il 1930, e quel matrimonio lampo non è soltanto un gesto d’impeto di due giovani innamorati, ma anche una forma concreta di protezione reciproca in un’Europa che si irrigidisce.

La loro storia cresce costruendo una zona franca, un luogo sicuro mentre fuori il clima politico cambia direzione: l’Europa scivola verso i totalitarismi, l’antisemitismo si radicalizza, Parigi perde la sua promessa di futuro. Nel 1940, con l’ingresso delle truppe naziste in città, la coppia è costretta a fuggire verso sud, insieme a migliaia di altri profughi. Il fatto che Vieira da Silva non sia ebrea probabilmente contribuisce a far sì che anche Szenes riesca a ottenere i documenti necessari per lasciare la Francia e restare insieme.

Arrivano a Lisbona, che nel 1940 è una città sospesa, in attesa: consolati assediati, profughi in transito, la polizia di Salazar che vigilava su ogni movimento. Da lì si imbarcheranno per il Brasile, che negli anni di Getúlio Vargas accoglie molti europei in fuga. È un continente nuovo, una lingua diversa e una distanza enorme dal mondo artistico parigino. Vieira da Silva continua a lavorare metodicamente, chiusa nel suo studio. In alcune lettere parla di una pittura tenuta viva contro la nostalgia, come se dipingere fosse un modo per non irrigidirsi. In quei mesi la sua ricerca si apre a strutture sempre più complesse e mentali, che segneranno profondamente l’opera del dopoguerra.

Solo nel 1947 la coppia torna a Parigi, trovandosi davanti una città ferita e diversa. L’anno successivo, Vieira da Silva dipinge Le Couloir ou Intérieur, una tela che sembra condensare anni di spostamenti, attese, corridoi attraversati a metà.

Ed è qui che tutto torna, come se la loro storia non avesse mai smesso di cercare quel punto. Semmai, se proprio qualcosa vogliamo leggerci, è la naturalezza rara e quasi simbiotica dell’amore: la capacità di intuire la direzione dell’altro prima ancora che prenda forma. Lo si vede in Portrait d’Árpád Szenes del 1936, il ritratto che Maria Helena dedica ad Árpád, dove appare come una figura raccolta, immersa in una quiete vigile, con la solida presenza di un punto fermo. E lo stesso accade nel ritratto che Szenes le dedica nel 1940, in cui Vieira da Silva è raffigurata in studio mentre dipinge una tela che coincide sorprendentemente con Le Couloir ou Intérieur — un’opera che lei completerà solo otto anni più tardi. Non è una profezia, né un simbolo costruito a posteriori: è la naturalezza rara di uno sguardo che intuisce una direzione prima ancora che prenda forma.

Nella mostra di Bilbao, il ritratto di lui, il ritratto di lei e Le Couloir ou Intérieur si ritrovano finalmente nello stesso spazio. Il loro dialogo prende la forma di uno spazio condiviso: non un luogo geografico, ma un orizzonte costruito insieme nel corso di una vita intera. Se la pittura racconta la ricerca dello spazio, la biografia suggerisce che quello spazio, per Vieira da Silva, è stato uno soltanto.

Maria Helena Vieira da Silva, Portrait d'Arpad Szenes (Ritratto di Arpad Szenes), 1936, olio su tela, 100 x 81 cm, Musée d'Art Moderne de Paris. Donazione dell'artista, 1976. © Adagp, Paris. Foto: Julien Vidal/Parisienne de Photographie.

Altri articoli dell'autore

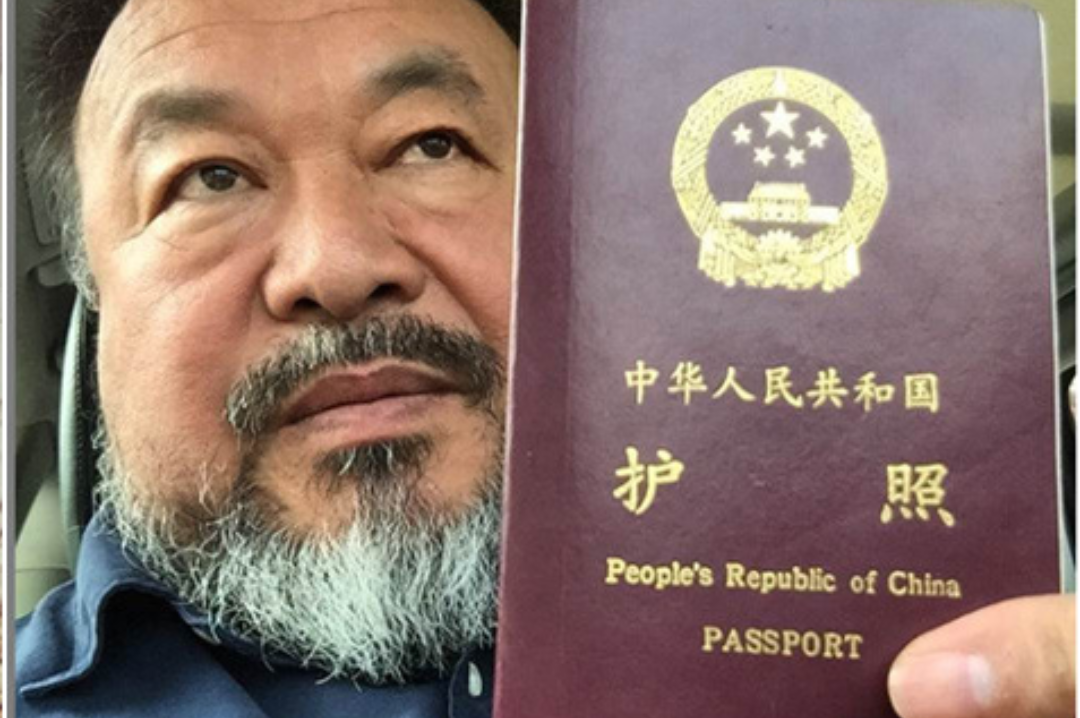

È rientrato a Pechino a fine 2025 per una visita privata di tre settimane. Ciò però non implica un cambiamento sostanziale della posizione delle autorità nei suoi confronti

La performance si è svolta davanti all’ufficio ICE di New York pochi giorni dopo l’uccisione della 37enne da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis

Circa 250 opere di 67 artisti, di cui 16 cinesi, che ascoltano il presente per immaginare il domani

La giovane gallerista racconta il suo progetto milanese a 12 mesi dall’apertura