Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Scotto di Vettimo

Leggi i suoi articoli«Il museo come comunità», una dichiarazione di intenti che ha la forza di un manifesto etico e programmatico per il riposizionamento del Museo Madre che dal suo insediamento nel gennaio 2018 sta attuando Laura Valente, presidente del Cda della Fondazione Donnaregina (con una storia di lungo corso nelle Fondazioni liriche italiane). Si coglie in quell’espressione l’urgenza della questione nodale, che investe sia il ruolo del museo di arte contemporanea sia la sua sostenibilità sociale.

Il Madre, che dal 2013 con il direttore Andrea Viliani aveva già intrapreso una riflessione sul museo come strumento critico, contenitore fisico e mentale, performativo e progettuale in cui agiscono pubblico, artisti, studiosi, galleristi e critici, volge lo sguardo verso un’ulteriore sperimentazione del proprio ruolo, l’inclusione sociale e lo sconfinamento dei linguaggi, per esempio la danza, con la mostra «Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra», a cura di Laura Valente, che si è concessa un ritorno alle origini, e Andrea Viliani, e la videoinstallazione su Pina Bausch «Ensembles» fino al 6 gennaio, a cura della Fondazione Bausch e in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival.

Il Madre rivendica dunque una diversa funzione, tesa a intercettare la complessità di un territorio a rischio, una periferia di senso in cui l’inclusione, la partecipazione, la cooperazione divengono valori centrali da riattivare per costruire un progetto condiviso, partecipato e relazionale. «Era necessario inserire alcune nuove linee guida: la creazione di un programma completamente gratuito, rivolto a quelle fasce di potenziali utenti che, per condizioni economiche o culturali, non visitavano normalmente il museo; l’ideazione di progetti che attraverso l’arte contemporanea si concentrassero su temi come l’ecologia, la sostenibilità, l’integrazione e inclusione sociale, il confronto tra mondi e culture differenti, la riflessione sulle diverse aree urbane napoletane e sulle loro eclettiche forme espressive; il coinvolgimento di operatori del terzo settore, delle associazioni culturali e di quartiere che costituiscono la rete del welfare sul territorio cittadino e regionale», spiega Valente.

Da questo intento nascono a luglio 2018 «Madre per il sociale» (tra i tanti progetti «ES.lamodaunisce», che ha coinvolto giovani richiedenti asilo, artisti, stilisti e aziende di moda) e il programma «Io sono Felice!», dedicato a Felice Pignataro, fondatore di GRIDAS a Scampia, realizzato con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania e con le più attive associazioni del territorio, tra cui Chi Rom e Chi No, la Cooperativa Dedalus e Officine Gomitoli, Fondazione di Comunità San Gennaro).

Numerosi i progetti di inclusione sociale che hanno coinvolto il centro di Napoli e le periferie (Chiaiano, Piscinola, Scampia) ad alto rischio di marginalità. Tra questi «ARREVUOTO», workshop teatrale curato da Maurizio Braucci, e il primo orto civile del centro storico realizzato da T.A.NA. Terranova sul terrazzo del Madre. Il museo si apre alle realtà di maggiore disagio permettendo a circa duemila bambini con le loro famiglie di partecipare gratuitamente alle attività educative del museo.

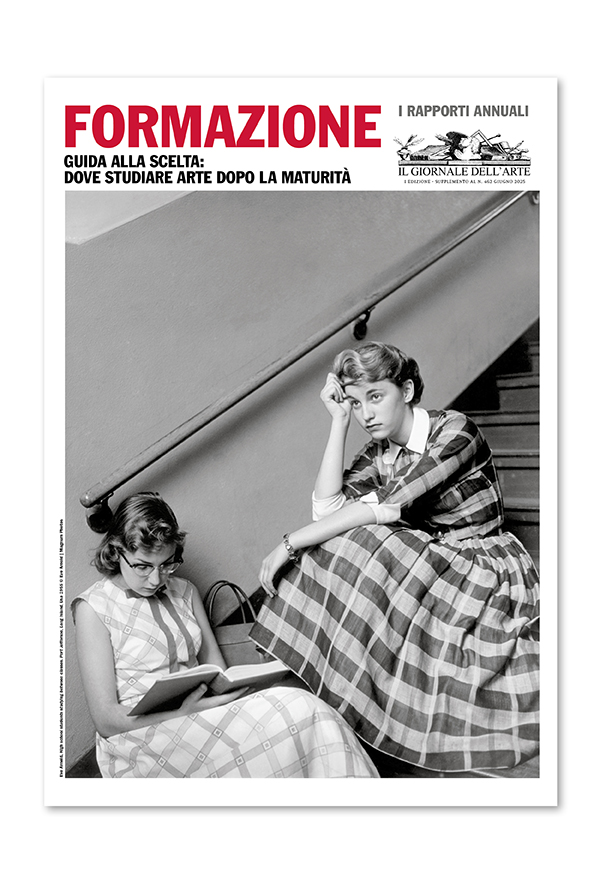

Contestualmente aumentano la percentuale e il numero degli ingressi paganti: +70,9% (rispetto al 2017). Il Madre oggi ha superato i 100mila visitatori (rispetto ai 65mila del 2017) ed è cresciuto del 48% il pubblico giovane, proprio grazie a questo cambio di passo. Il tema della formazione è centrale nel ripensamento della funzione del Madre, incentrata su un’idea di ricerca «intesa come produzione e condivisione di conoscenze differenti». Il nuovo Dipartimento di Ricerca e Formazione, guidato da Vincenzo Trione, lo scorso luglio ha organizzato con l’Università degli Studi «Federico II» la sua prima Summer School dedicata ai «Nuovi mestieri dell’arte contemporanea», frequentata da 20 giovani laureati, selezionati su oltre 460 curricula provenienti dall’Italia e dall’estero.

Lavorare sulla ricerca e sulla formazione non può prescindere dall’occuparsi anche di Digital Humanities e di archivi digitali. Se già lo scorso anno l’acquisizione dell’archivio del Coreografo Elettronico, storico festival internazionale della videodanza, indicava questa propensione, la mostra «I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970» (inserita nel più ampio progetto Madrescenza 2.0 per gli archivi del contemporaneo in Campania), curata da Gabriele Guercio con Andrea Viliani, ribadisce tale scelta.

Laura Valente © L. Romano

Altri articoli dell'autore

Marche, Umbria ed Emilia-Romagna uniscono le forze per diventare patrimonio Unesco con i teatri condominiali all’italiana del XVIII-XIX secolo

Un’occasione di confronto strategico tra cultura, economia e sviluppo territoriale. L’evento toccherà nei prossimi mesi Firenze, Palermo e Torino

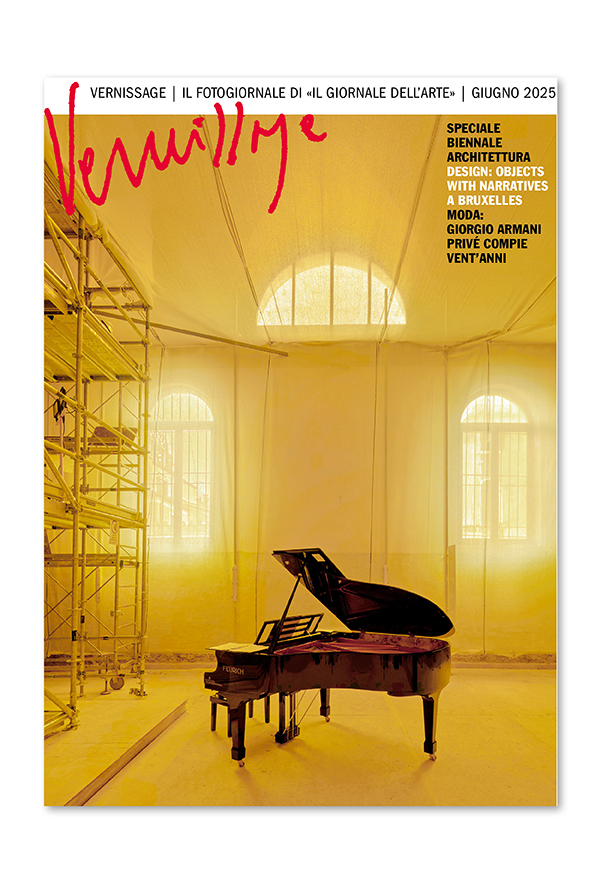

5, 6 e 7 giugno sono le date scelte dal museo di Napoli per celebrare i due decenni di attività. Per l’occasione è stato invitato il coreografo e ballerino Adam Linder, il cui lavoro dialogherà direttamente con l’architettura del luogo

La donazione di una sua opera al Museo del Novecento di Napoli è l’occasione per ripercorre l’attività artistica di uno dei caposcuola della museografia italiana