Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliSe qualcuno chiedesse oggi a un italiano che cos’è la Madonna della Mercede sicuramente questi risponderebbe collegandola al noto marchio automobilistico, forse come protettrice di quelli che vanno contromano. I tiepidissimi cattolici nostrani, con la complicità di preti sempre meno acculturati e sempre meno sensibili alle tradizioni, ignorano infatti candidamente i tre quarti delle devozioni del passato (e anche quelle del presente. a dire il vero).

Il tesoro del nostro passato religioso è però fortunatamente rimasto nelle chiese antiche italiane, sempre più musei e sempre meno luoghi di preghiera, e almeno si spera che in questo modo si conservi. Ogni tanto, poi, fortunatamente, arriva qualcuno a decifrare arcani sacri e, come in questo caso fa Francesco Spina, e ci scrive su un libro molto bello e molto ben fatto, dedicato alla chiesa di Sant'Adriano, che fu una delle belle chiese del Foro: un testo da leggere e da possedere e dal quale molto si può imparare.

Chiunque sia stato almeno una volta a Roma nel ruolo di turista avveduto, e non di passaggio all’interno di una mandria di leccagelati selfitari, se si è affacciato dall’alto del Campidoglio a osservare il Foro romano si sarà reso conto di quale coacervo di costruzioni esso sia, stratificato dalle epoche più antiche al Medioevo, al Rinascimento al Barocco, in un farsi e disfarsi delle cose che rende bene sia la misura della fragilità delle umane ambizioni che la forza ineluttabile dello scorrere del tempo. Tutte le numerose chiese del Foro affondano le loro radici nelle carni dell’antica Roma e di esse si sono nutrite. Capitelli, marmi, decori che erano vanto di imperatori e senatori sono stati usati per costruire e arredare gli edifici sacri che con l’avvento del Cristianesimo sorsero sulle loro ossa ormai inaridite. Questo fu anche il destino di Sant’Adriano.

Bottega dei Cosmati, Emblema dell’Ordine della Santa Trinità e degli Schiavi, San Tommaso in Formis, Roma

La Chiesa di Sant'Adriano ai Fori era ubicata nell'edificio romano, voluto da Cesare e inaugurato da Ottaviano, che ospitava la Curia Julia dove si riuniva il Senato. Nel VII secolo divenne una chiesa consacrata da papa Onorio I (625-638), che la dedicò a Sant'Adriano di Nicomedia, già guardia dell'imperatore Galerio, convertito al Cristianesimo con la moglie, martirizzato a Nicomedia intorno al 306 e le cui spoglie furono portate a Roma da Costantinopoli per essere conservate proprio in questo luogo. Il Senato romano (o meglio gli avanzi di quello che fu) si riunì nella chiesa fino al 1143, quando si trasferì al Campidoglio. Nel XII secolo venne restaurata, divisa in tre navate realizzate con colone di spoglio e dotata di un'abside.

Un nuovo importante restauro ci fu sotto papa Sisto V (1585-90) e in quell’occasione venne concessa ai Padri dell'Ordine della Mercede, una congregazione di carattere militare-cavalleresco fondata a Barcellona nel 1218 da Pietro Nolasco con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani resi schiavi dai musulmani. L’ordine nel tempo si arricchì di fondazioni maschili e femminili con santi dai nomi stravaganti, come san Raimondo Nonnato (perché nato da una madre già morta) o la energica santa Maria de Cervellon, fondatrice delle suore mercedarie e patrona dei naviganti, raffigurata sempre con un veliero sottobraccio, quasi fosse una borsetta, in atto di camminare a passo spedito sulle onde. I mercedari si fregiarono inoltre di una corona di martiri uccisi nei modi più orrendi e che erano in parte raffigurati nei quadri della chiesa in quell’epoca.

Carlo Saraceni, «Predicazione di San Raiondo Nonnato», Curia generalizia della Mercede, Roma

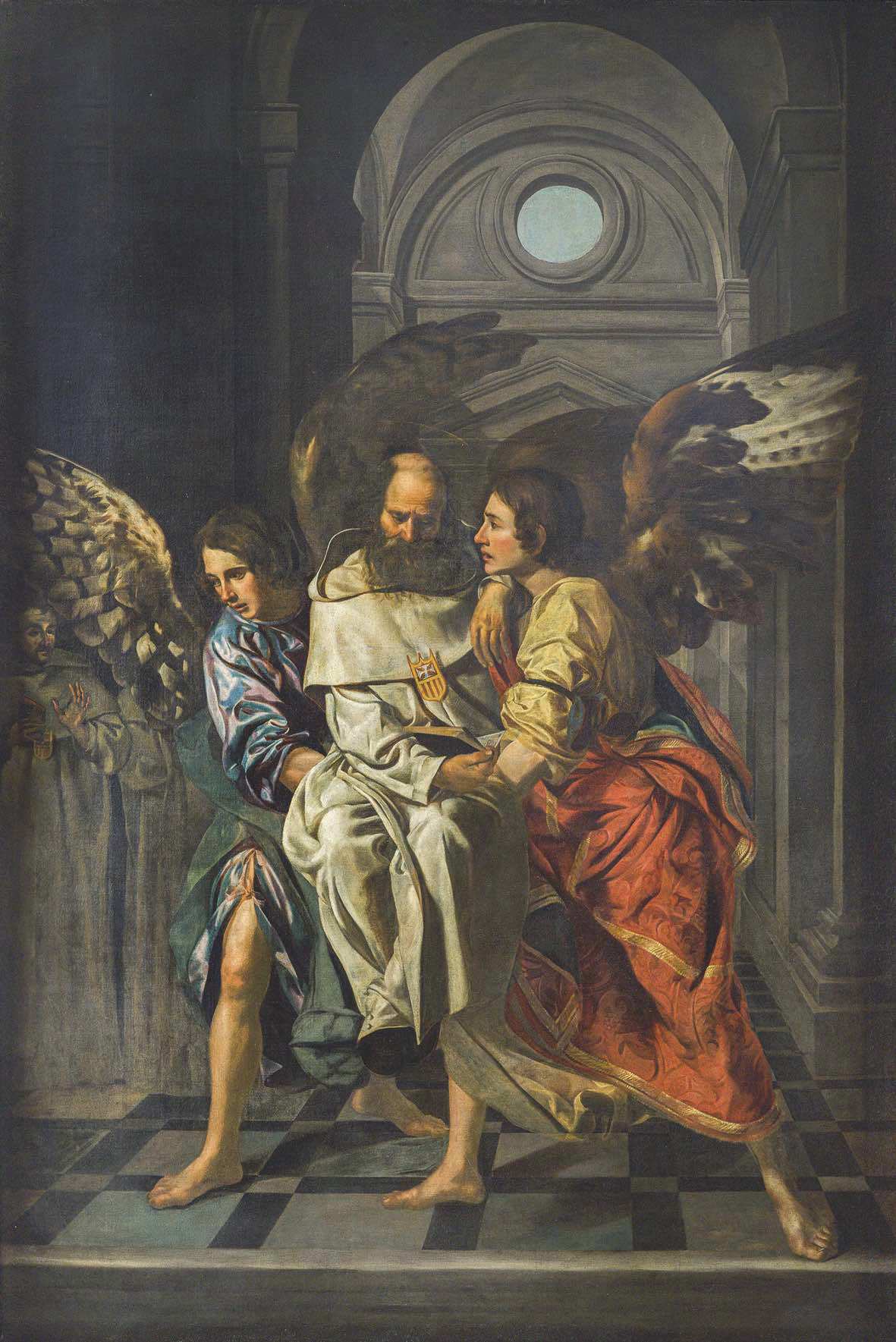

Giovanni Antonio Galli, «San Pietro Nolasco trasportato dagli angeli», Curia generalizia della Mercede, Roma

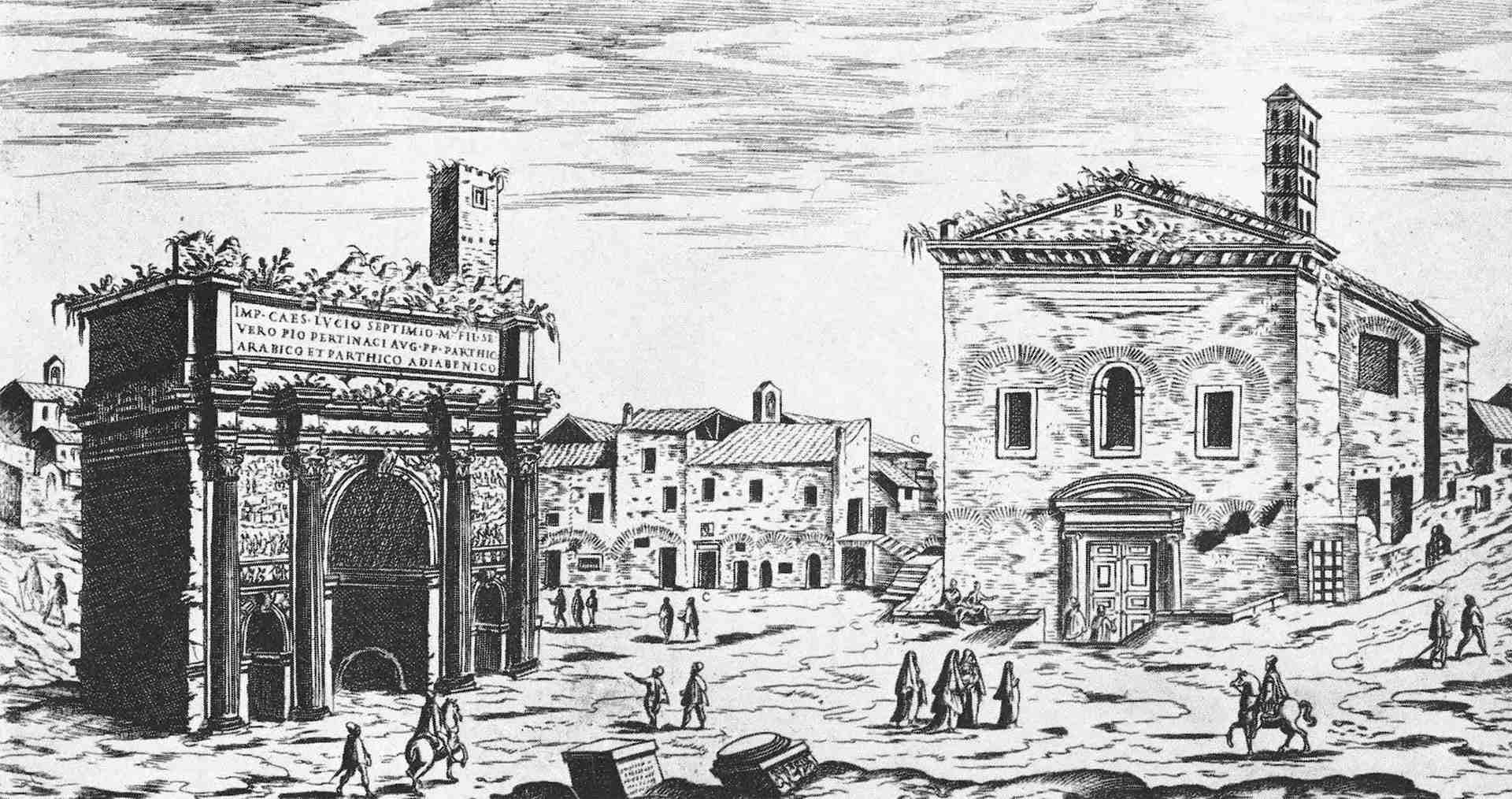

Tra il 1654 e il 1656 la chiesa subì un nuovo restauro in stile barocco, ad opera di Martino Longhi il Giovane. Divenne poi sede di confraternite (acquavitari e tabaccai) ma continuò la sua vita fino alla presa di Roma nel 1870. Dopo il 1870 l'area del Foro fu sconvolta dall’avvio di scavi radicali tesi a riportare alla luce le rovine romane, con la sciagurata demolizione di tutte le strutture costruite in età moderna. Le case addossate alla chiesa furono distrutte e esternamente fu scavata la facciata della Curia, lasciando Sant'Adriano priva della sua vecchia entrata.

Nel 1922 fu espropriata e passò al demanio. Il fascismo iniziò una vasta opera di recupero delle vestigia della Roma imperiale, fortemente voluta da Benito Mussolini, che coinvolse in modo particolare l'area dei Fori: fu creata la Via dell'Impero (oggi Via dei Fori Imperiali), e vennero restaurati molti resti di età romana. Nel 1932, in un’ottica di restauro assai poco rispettosa della storia, si decise di riportare la Curia Julia al suo aspetto originario; per questa ragione venne smantellata completamente la Chiesa di Sant'Adriano e fu poi ricostruita l'aula senatoriale. I lavori furono eseguiti con la direzione di Alfonso Bartoli, sovrintendente agli scavi del Foro Romano e del Palatino. Lo scavo della chiesa permise di studiarne la stratificazione delle diverse fasi storiche, comparvero immediatamente le colonne dell'epoca di Pasquale II, poi, sotto quasi quattro metri, fu ritrovato il pavimento della chiesa onoriana, sovrapposto a quello del Senato. Gli arredi subirono una diaspora: vennero trasferiti in altre chiese.

Etienne Duperac, «Sant'Adriano al Foro romano», 1575

Oggi l’edificio è un guscio vuoto. Difficile rievocare fra mattoni sbreccati e rilievi malconci la gloria del senato romano; annullati secoli di storia religiosa ed artistica, di cui rimangono, unici superstiti, pochi lacerti di affreschi bizantini. E non consola neppure la presenza di due grandi rilievi, trovati al centro del Foro, detti plutei o anaglifi di Traiano. Lo splendore di questo luogo è svanito.

L’autore del volume, che si è formato alla Sapienza di Roma e si è specializzato sia all’Archivio di Stato che all’Università Gregoriana (e si vede) si muove disinvoltamente, come raramente capita in questo tipo di pubblicazioni, fra documentazione storica di prima mano, archivi e una disamina della complessa iconografia dei santi mercedari poco conosciuti in Italia. La storia della chiesa viene inoltre dipanata con mano sicura all’interno di una solida inquadratura storica, considerando che Sant'Adriano divenne sede del procuratore generale della Mercede, e che attorno all’ordine, che fu molto potente, ruotarono grandi personalità della Riforma cattolica come Filippo Neri e Carlo Borromeo. Per la chiesa, e nella chiesa in fase di Controriforma, furono riuniti dipinti importanti e lavorarono pittori di alto livello che vi lasciarono alcuni dei loro capolavori: Orazio Borgianni, Carlo Saraceni, Giovanni Serodine, Agostino Masucci, Gaspare Traversi, Daniel Seiter, Palma il Giovane.

Giovanni Serodine, «La Madonna della Mercede porge lo scapolare a San Pietro Nolasco e a Santa Maria de Cervellon». Rancate, Pinacoteca Züst

Le fonti utilizzate per il libro disegnano, fra le altre cose, un momento molto particolare della spiritualità romana, quando fra Cinque e Seicento avvengono importanti scoperte e riscoperte della Roma sotterranea, con miracolosi ritrovamenti di reliquie, pittori esploratori di catacombe e processioni pontificali allestite come trionfi imperiali.

Quanta storia per un luogo che oggi pare relativamente piccolo e dove al tempo dei Romani troneggiava una statua della Dea Vittoria, su cui i senatori giuravano fedeltà alla Repubblica, che era oggetto di particolare devozione per le istituzioni e per il popolo romano. Una statua così importante che per essa si fronteggiarono due giganti della tarda antichità come sant’Agostino (che voleva distruggerla perché pagana) e Quinto Aurelio Simmaco, che tentò con una lunga orazione di salvarla, spiegando quanto rappresentasse in termini di tradizione, di fedeltà e di speranza per tutti i romani. La statua fu distrutta e Roma cadde. Oggi noi di quello che fu possiamo solo ammirarne le «disiecta membra», immaginando un passato che è ormai polvere. Ma con Goethe possiamo sempre dire: «Eine Welt zwar bist du, o Rom» («In vero, o Roma, un mondo sei tu»).

S. Adriano al Foro Romano (1589-1923) Un laboratorio della Riforma cattolica sotto le insegne della Mercede,

di Francesco Spina, 214 pp, ill., De Luca, Roma 2025, €40

Altri articoli dell'autore

In anteprima per «Il Giornale dell’Arte» la nuova monumentale monografia che lo storico dell’arte ha dedicato al più grande pittore francese di tutti i secoli, protagonista di un’avventura intellettuale e artistica senza pari tra Francia e Italia

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa

Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo