Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Bandarin

Leggi i suoi articoliUn gravissimo conflitto etnico e politico esploso alcuni anni fa minaccia la sopravvivenza stessa del sito del Patrimonio mondiale delle Falesie di Bandiagara, in Mali. Il conflitto, che vede contrapposte le due principali etnie della zona centro-orientale del Paese africano, i Dogon e i Peul, ha preso la forma di una vera e propria guerra etnica, con massacri e sistematiche distruzioni del patrimonio protetto dalla Convenzione del Patrimonio mondiale. Le Falesie di Bandiagara, per le loro caratteristiche geologiche, archeologiche ed etnologiche, costituiscono uno dei più importanti siti culturali dell’Africa.

Le falesie, che si sviluppano per oltre 200 chilometri da nord a sud, formano il limite orientale del vasto altopiano a sud-est del fiume Niger e hanno dislivelli variabili dai 100 ai 200 metri. Il sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale nel 1989 come rappresentativo della cultura degli agricoltori Dogon, che hanno saputo realizzare un sistema di insediamenti tradizionali di eccezionale bellezza e armonia nel contesto delle impervie scarpate rocciose.

La civiltà Dogon si è sviluppata ai piedi delle Falesie di Bandiagara a partire dal XIV secolo, attraverso la fusione di gruppi Mandé, originari dell’Africa occidentale, con i Tellem o Korumba, un’etnia locale di cacciatori-raccoglitori esperta nell’arte della metallurgia, che occupava le caverne e i rifugi sotto la roccia. I Dogon hanno conservato i santuari dei loro predecessori, apprendendo anche da loro l’arte della metallurgia, ma hanno sviluppato, nel corso dei secoli, strutture architettoniche e pratiche rituali del tutto originali.

L’architettura dei villaggi Dogon ha un forte carattere simbolico, cosmogonico e antropomorfo: il villaggio si estende da nord a sud riproducendo nella sua forma il Nommo, il grande spirito ancestrale da cui derivano tutti gli esseri. Tutte le costruzioni tradizionali fanno uso di pietra, legno e banco (argilla cruda). Luoghi privilegiati, i santuari tradizionali presentano una grande varietà: alcuni, nelle caverne, probabilmente perpetuano i culti del popolo dei Tellem; altri, costruiti a banco, sono gestiti dai capi spirituali dei villaggi, gli Hogon, sacerdoti che vivono in solitudine sotto l’ispirazione del serpente Lébé, la cui effige è scolpita vicino alla porta della loro casa.

Al centro di ogni villaggio si trova la toguna, costruzione formata da otto pilastri di legno che sostengono un tetto di paglia, sotto la quale si riuniscono gli uomini per discutere. Presso le abitazioni sono realizzati numerosi granai per il miglio e il sorgo, principali prodotti dell’agricoltura. L’islamizzazione del Paese dei Dogon, che ha avuto una forte accelerazione nel XIX secolo, ha portato alla costruzione, generalmente al centro dei villaggi, di molte moschee, che hanno conservato elementi dei culti animisti precedenti e sono caratterizzate da architetture tipiche della zona del centro del Mali (Djenné e Mopti). Nella zona delle Falesie di Bandiagara, anche se il sito è ufficialmente denominato «Paese dei Dogon», vive anche la comunità Peul, tradizionalmente dedita all’allevamento e alla transumanza.

Il grande sviluppo del turismo della zona, che è stato alla base dello sviluppo economico degli ultimi decenni, non ha beneficiato egualmente i due gruppi, che oggi si trovano a fronteggiarsi in una guerra fratricida. Infatti, mentre i Dogon hanno beneficiato del sostegno statale all’agricoltura e al turismo, i Peul hanno visto progressivamente erodersi la base economica tradizionale. Tra le due etnie era del resto viva da secoli una rivalità che spesso era sfociata in aperto conflitto.

La grave situazione dell’area è anche connessa alla crisi politica e militare che ha interessato il Mali a partire dal 2012, con l’invasione da parte dei jihadisti della città di Timbuktu. Dopo la riconquista della città da parte delle forze nazionali appoggiate dall’esercito francese nel 2013, i jihadisti si sono rifugiati nelle zone più orientali del paese e in particolare nell’area di Bandiagara, dove sono tuttora insediati, sotto la guida del predicatore Peul Amadou Koufa, fondatore del Fronte di Liberazione del Macina. Da qui conducono raid mortali, come l’attacco a un hotel nel 2018, dove sono state uccise due persone.

Il conflitto ha visto una rapida escalation nell’ultimo anno: il 23 marzo del 2019, il villaggio Peul di Ogossogou, situato nel centro del sito Unesco, è stato oggetto di un attacco che ha fatto oltre 150 morti. Numerosi altri villaggi, all’interno e all’esterno del sito Unesco sono stati totalmente devastati e dati alle fiamme. La crisi attuale, per la quale non si intravede al momento una soluzione, ha fatto totalmente sparire il turismo, e minaccia gravemente il patrimonio culturale.

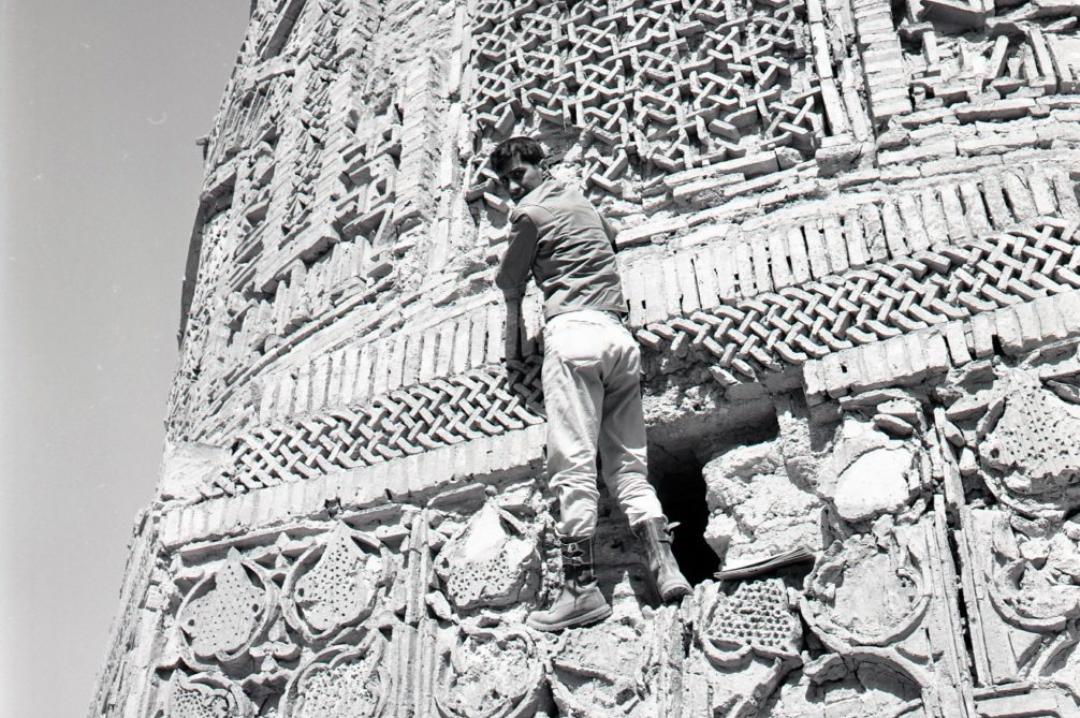

Una delle moschee di Bandiagara

Altri articoli dell'autore

Il ricordo di Francesco Bandarin, che all’Unesco ha collaborato a lungo con l’architetto scomparso il 6 luglio

Genius Loci • Città strategica per le rotte nel Mediterraneo orientale, contesa tra Veneziani e Turchi fino alla Guerra di indipendenza greca (1821-29), oggi possiede ancora le sue imponenti fortificazioni (inutilizzate) e molti monumenti, tra cui la Porta di San Marco, il Castello da Mar, il Bastione Loredan e il Bastione Bembo

Genius Loci • La città uzbeka divenne fulcro del regno del sultano Timur, un’epoca di fioritura delle arti, delle lettere e delle scienze, che durò per oltre un secolo, dominando la cultura del mondo islamico e lasciando testimonianze artistiche e architettoniche di altissima qualità

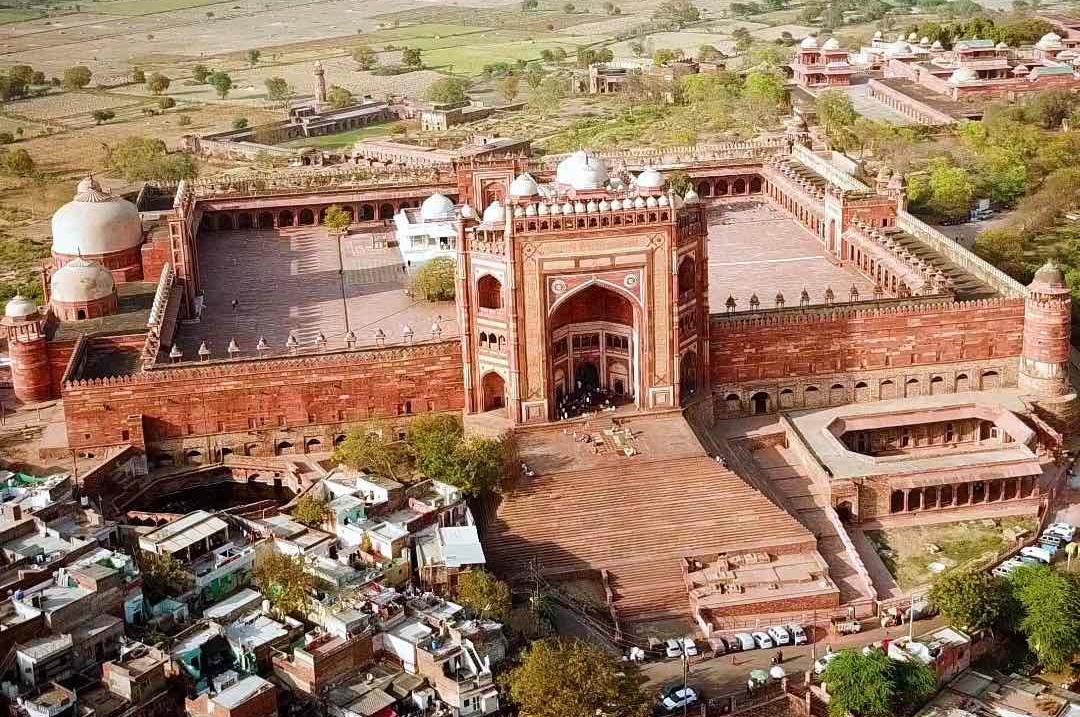

La «Città della Vittoria» fu eretta da Akbar, nipote del fondatore dell’impero Moghul, che però la lasciò nel 1585 e la abbandonò definitivamente dopo il 1601