Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gianfranco Fina

Leggi i suoi articoliI negozi di antiquariato sono destinati a scomparire come i negozi di «modista» che ancora negli anni Cinquanta fornivano graziosi cappellini o altri tipi di accessori di abbigliamento prettamente femminili ed erano abbastanza diffusi nelle nostre città oppure ritorneranno nelle più prestigiose vie dei centri storici per offrire vetrine colme di opere d’arte del passato, presentate con sapiente effetto scenico, come eravamo soliti vedere e ammirare fino ad alcuni anni fa?

Si ripresenteranno quelle vie fitte di negozi d’arte antica, uno via l’altro senza soluzione di continuità, che, come i collezionisti più datati ricordano bene, illuminavano le strade del tridente a Roma, del quadrilatero d’oro di Milano, di via Maria Vittoria e via della Rocca a Torino?

Quel tipo di offerta certamente no, non tornerà. È però troppo facile imputare all’aumento del costo d’affitto dei locali prestigiosi la sola causa della moria dei negozi d’antiquariato. L’opinione comune è che quel tipo di arte e di arredi pare non essere più di moda.

In realtà la parola moda non dovrebbe far parte del vocabolario di chi conosce, ama e raccoglie le opere d’arte del passato, perché queste dovrebbero brillare di luce propria e non riflessa dall’opinione pubblica che, soprattutto di questi tempi, è particolarmente incerta e ondivaga su tutto.

La moda è costretta per sua stessa natura a bruciare rapidamente ogni nuova proposta perché vive sulla novità, sull’evento e sul continuo superamento di sé stessa.

Ma l’arte antica che abbraccia i prodotti dell’arte, della cultura e dell’artigianato di centinaia d’anni fa, tutti ormai solidamente radicati nella storia e nella memoria, perché non riesce più ad affascinare le nuove generazioni, mentre al contempo i prodotti di arte moderna e contemporanea ne attraggono l’interesse e i denari?

E non è neppur totalmente vero quello che abbiamo appena scritto perché la grande mostra esclusivamente dedicata all’opera pittorica di Caravaggio tenutasi a Roma, nei palazzi Barberini e Corsini nella primavera del 2025, ha ottenuto dei numeri record di presenze: oltre 450mila visitatori in 20 settimane che indicano una media giornaliera di quasi 3.300 biglietti. Cifre impensabili anche per delle manifestazioni molto più popolari e più facilmente comprensibili da parte di un vasto pubblico.

Quindi sono diventati tutti esperti e attenti studiosi dell’arte del Merisi e del Barocco italiano oppure anche in questo caso gran parte del successo è dovuta alla firma dell’artista presentato, conosciuto universalmente, per cui la visita delle sale di via delle Quattro Fontane e di via della Lungara è stato un evento obbligato da non mancare? Ricordiamo perfettamente i tempi, per averli vissuti, in cui la mostra Biennale dell’Antiquariato di Firenze di Palazzo Strozzi accoglieva 120mila visitatori in sole 3 settimane, 5mila la sera dell’inaugurazione, 20mila in ognuno dei quattro weekend; per educazione non vogliamo fare confronti con le attuali mostre dell’antiquariato Italiane, ma solo con quella che oggi è considerata la prima al mondo, cioè il Tefaf di Maastricht, che si avvicina ai 50mila visitatori in una settimana. Bisogna sottolineare però che fino ai primi anni Duemila la mostra olandese presentava la grande maggioranza di espositori di arte classica e antica; ora questi si sono ridotti a una percentuale del 20% circa dei partecipanti, e moltissime gallerie che fino a pochi anni fa esponevano esclusivamente mobili, oggetti e dipinti antichi, oggi sempre più riempiono i loro spazi con opere d’arte moderna e contemporanea, ovviamente per seguire i gusti del mercato. Di chi è la colpa di questa continua ed evidente perdita di visibilità e interesse? Probabilmente una parte è attribuibile a qualche antiquario birichino che, approfittando dell’impreparazione dei clienti e del proprio nome ormai affermato, ha venduto oggetti che di antico avevano solo l’aspetto e non la sostanza. Abili falsari, esperti compiacenti, acquisti suggeriti come forma di investimento, i cosiddetti «beni rifugio», espressione che negli anni Ottanta e Novanta del Novecento era sulla bocca di tutti coloro che vendevano e compravano antiquariato, hanno contribuito a creare false attese economiche smentite crudelmente dalla realtà del mercato di oggi, assai più selettivo e competente di quello di quarant’anni fa.

Un’altra concausa è la presenza di numerosi siti di vendita online di oggetti d’arte antica e moderna, di collezionismo di ogni sorta e qualità che hanno però una visibilità globale e permettono agli acquirenti di comprare e vendere qualsiasi cosa senza nessuna difficoltà, solo pubblicando una serie di foto di modesta qualità e una descrizione talvolta enfatica con pochi dati oggettivi e senza nessuna garanzia. Questo fatto, cioè il comprare un’opera vedendola solo in fotografia, cosa che ai vecchi collezionisti sarebbe parsa un’eresia poiché ogni oggetto deve essere guardato dal vero, toccato, soppesato, confrontato, possibilmente usando tutti i mezzi che la tecnologia attuale offre, ha invece oggi un grandissimo successo. Le aste in forma wiki, cioè l’acquisto e la vendita tramite piattaforme di libero accesso che permettono agli utenti di aggiungere nuovi contenuti in maniera continuata, ormai sono diffusissime e riescono a raggiungere volumi d’affari incredibili. La prima e forse più famosa, eBay, ha fatturato nell’anno passato 10,5 miliardi di dollari; Catawiki, nata in Olanda nel 2008, proponendo solo 16 tipologie diverse di oggetti da collezione ha raggiunto nel 2024 un fatturato di circa 800 milioni di dollari, con una proposta settimanale continuamente rinnovata di circa 75mila oggetti e una vendita complessiva annua di 3 milioni di oggetti.

Anche le case d’asta più antiche come Sotheby’s e Christie’s sono state obbligate a proporre la forma di vendita online facendo però scendere notevolmente la qualità media delle opere offerte e aumentando a dismisura il numero delle aste proposte nelle numerose sedi in tutto il mondo, con costi enormi che non sempre generano profitto, e inoltre hanno iniziato a vendere direttamente le opere a loro affidate tramite vendite private, mettendosi in chiara e impari competizione con i mercanti che invece le opere le devono comprare.

Altri elementi negativi per la diffusione della classica galleria d’antiquariato sono la normativa italiana relativa al commercio delle opere d’arte che complica notevolmente la vendita all’estero e lo spettro della notifica, istituto lodevolmente varato nel lontano 1939 per proteggere il patrimonio artistico italiano che usciva a fiumi dal neonato Stato italiano senza alcun controllo, ma che nel tempo si è tramutato in una sorta di punizione nei confronti di tutti coloro, privati o professionisti, che ne vengono colpiti. Abbiamo notizia che recentemente alcuni funzionari delle Soprintendenze recatisi in alcuni laboratori di restauro italiani (certamente tra i migliori del mondo) hanno proposto la notifica di opere che si trovavano depositate in attesa dell’intervento di restauro o anche semplicemente per qualche verifica scientifica. Probabilmente questo fatto è lecito dal punto di vista teorico, ma pare piuttosto un atto proditorio ai danni di persone colpevoli soltanto di possedere un’opera d’arte di valore. È evidente che in casi di oggetti di eccezionale importanza è giusto che lo Stato eserciti il dovere di conservarli o acquisirli, ma in maniera onesta e leale, tramite un meccanismo che neppure dev’essere inventato, perché esiste già e viene applicato egregiamente, con reciproca soddisfazione delle parti, in Francia e Regno Unito.

Anche il termine stesso «antiquariato» sta cambiando la propria semantica, così oggi le due aste maggiori riservano il termine «antiquities» alle vendite di materiale archeologico, mentre le opere eseguite dal Rinascimento alla fine del Settecento sono classificate con la dizione «classic style», cosa che può indurre in gravi equivoci perché in Italia con opere in «stile classico» si indicano le riproduzioni, se non veri e propri falsi. Sembra quasi che le parole antichità e antiquariato siano paragonabili a quelle parole scatologiche che non si devono pronunciare in presenza dei bambini.

Anche i più antichi e classici musei d’arte antica si sentono in dovere di organizzare mostre non solo con opere d’arte moderne e contemporanee, ma perfino con soggetti non pertinenti con il resto del contenuto e con la logica stessa del museo. Basti pensare a «Taylor Swift. Songbook trail», un’esposizione di vestiti indossati dalla cantante americana esposti su manichini tra gli oggetti più iconici del Victoria and Albert Museum nell’estate del 2024. Chi scrive apprezza molto la voce e la presenza scenica di Swift, ma non capisce che cosa abbiano in comune un abito lungo indossato dalla cantante con un’eccezionale boiserie parigina d’epoca Luigi XV con fregi in legno dorato, se non il colore. Le orde di ragazzine di tutte le età (c’erano pure signore non più giovani) che s’aggiravano urlando tra le sale alla ricerca delle preziose icone swiftiane non guardavano neppure per sbaglio tutto ciò che circondava gli abiti. Peraltro sono convinto che il V&A, e alcuni musei italiani che applicano la stessa politica espositiva, non abbia bisogno della pubblicità indotta da queste presenze anomale per farsi conoscere.

C’è l’impressione che occuparsi d’arte antica, sia da parte delle istituzioni pubbliche sia da parte degli operatori commerciali, sia quasi una colpa ereditata di cui si vorrebbe cancellare il ricordo. Sarebbe invece necessario, soprattutto da parte delle istituzioni pubbliche, continuare a proporre le collezioni d’arte antica con orgoglio e determinazione, senza seguire la facile strada della contaminazione con l’arte moderna, educando il pubblico a conoscere i meravigliosi meccanismi culturali, sociali e tecnici che hanno portato alla realizzazione di tutti i capolavori che dal passato sono giunti fino a noi.

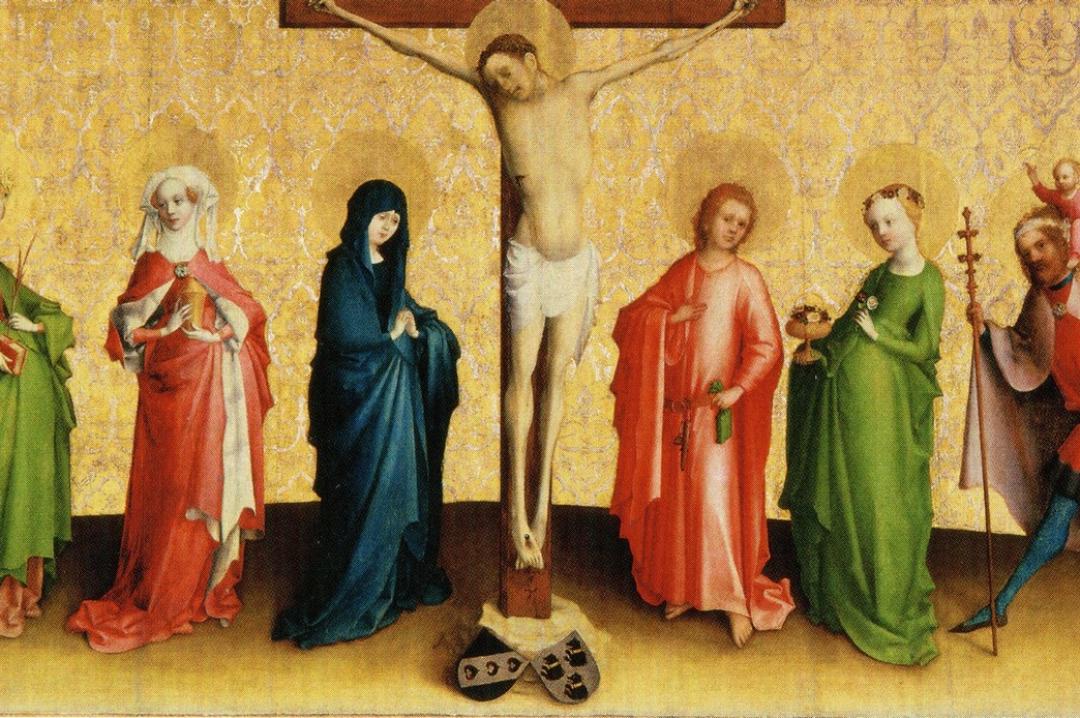

Ad esempio, il Germanisches Museum di Norimberga, oltre a esporre normalmente le opere in collezione, cura con molta attenzione la parte didascalica con schede esplicative molto complete ed esaurienti, che riportano non solo i dati essenziali, ma anche qualche cosa di più che possa catturare l’attenzione e la curiosità del visitatore. Così la visita di un museo non sarà solo una lenta, faticosa e noiosa processione di fronte a oggetti inanimati di ogni tipologia, ma un modo di capire come e perché quelle cose sono state create e la grande importanza che avevano nella vita dei nostri antenati; la logica è che un museo deve principalmente insegnare e non solamente conservare.

Un altro fattore destabilizzante per il corretto mercato antiquariale sono le case d’asta, che negli ultimi cinque-sei anni hanno stravolto completamente la loro funzione, che dovrebbe essere quella di catalizzare il meglio dell’offerta, valorizzando le opere con studi e raffronti professionali, proponendole a delle cifre di base che indichino anche a chi non è particolarmente ferrato in materia il valore intrinseco delle opere. Come si fa a pensare che un oggetto abbia valore e sia appetibile se viene proposto a un prezzo infimo?

Sovente sono privilegiati la quantità e l’obiettivo di vendere le opere nel loro complesso, ma il rischio è che le singole opere perdano completamente la credibilità e il fascino che fino a qualche anno fa avevano.

Quale sarà dunque il futuro dell’antiquariato e dell’antiquario? L’antiquariato in sé vive e vivrà nel tempo, anzi è probabile che la ruota del gusto (non della moda) continuerà a girare e le cose che oggi vengono scartate e non considerate interessanti dal mercato ritorneranno a piacere e a ingolosire i palati dei «nuovi» acquirenti. Anche l’antiquario ritornerà a essere il protagonista del mercato dell’arte antica, ma solo affinando al massimo la competenza e la professionalità, applicandosi con metodo a studiare non solo l’aspetto puramente tecnico e pratico di ogni oggetto, ma anche l’ambito storico culturale in cui quell’oggetto è stato creato, per potersi presentare come l’unico vero «esperto» garante della qualità e autenticità per ricreare quel rapporto di fiducia col cliente che abbiamo visto drasticamente scemare negli ultimi tempi.

Altri articoli dell'autore

Appartenute a Nerio Nesi e notificate dalla Soprintendenza, sono indirizzate in gran parte a nomi illustri della politica piemontese dell’epoca, ma non mancano testi che documentano episodi privati del «Tessitore» dell’Unità d’Italia

Il volume in questione altro non è che il catalogo della della mostra alla Galerie Kugel di Parigi che offre alla visione 72 pezzi eseguiti dai migliori maestri operanti nella cittadina aquitana

A Norimberga circa 1,2 milioni di opere per immergersi nello studio e nella contemplazione dell’arte applicata e figurativa del mondo occidentale

Del catalogo Sotheby's di 19 lotti, tutti di pedigree e qualità ineccepibili, sono stati venduti solo 8 oggetti, con una percentuale di venduto del 42% soltanto