Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gianfranco Fina

Leggi i suoi articoliNel mese d’agosto si è finalmente esaudito un mio antico desiderio, che per motivi diversi non ero ancora riuscito a realizzare: un lungo giro nella Germania centrale a visitar musei e chiese, ovviamente parlando inglese, visto che il tedesco proprio non lo conosco. Quindi sia i posti più noti quali Colonia e Aquisgrana, ma anche quelli più intimi, come Halbertstad e Quedlimburg; un lungo anello di quasi duemila chilometri in automobile con qualche decina di Schatzkammern, Gemaldegalerien e cattedrali gotiche, ma senza particolare fatica, anche perché gli automobilisti tedeschi sono rispettosissimi delle indicazioni stradali, si parcheggia solo nei numerosi parcheggi multipiano e (meraviglia!) i ciclisti e i monopattinisti (termine certificato dall’Accademia della Crusca il 27 giugno 2024) vanno solo in corsie a loro riservate e addirittura si fermano al semaforo rosso. L’ultimo anello di questa catena di meraviglie è stata la città di Norimberga.

Il nome di Norimberga ricorda ai più il tristemente famoso processo del 1945 contro i criminali nazisti, mentre ai più raffinati può ricordare i maestri cantori, l’opera di Wagner, ma pochi certamente (almeno in Italia) lo ricordano per il suo museo di arti decorative. Eppure il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga è uno di quelle eccellenze che non può mancare nel curriculum di chi ama immergersi nello studio e nella contemplazione delle opere d’arte applicata e figurativa del mondo occidentale.

Il museo nacque a metà del XIX secolo, dietro timido suggerimento del re di Baviera Ludovico I, ma fu solo grazie all’impegno e alla generosità dello studioso e antiquario Hans Freiherr von und zu Aufsess, che, regalando le collezioni di famiglia come primo nucleo del nuovo museo, l’iniziativa si concretizzò. Era il 1852, esattamente lo stesso anno in cui a Londra appariva il South Kensington Museum (poi Victoria & Albert), mentre a Parigi il Musée des Arts décoratifs vedrà la luce solo nel 1905, a testimonianza comunque del nuovo interesse dell’élite culturale europea nei confronti delle arti cosiddette «minori».

La scelta di usare il termine «germanisch» invece di «deutsch» indica l’interesse precipuo verso la cultura tedesca rappresentata dalla lingua e dalle tradizioni piuttosto che dalla appartenenza geografica; ricordiamo che a metà del XIX secolo la nazione che noi conosciamo come Germania era ancora un insieme turbolento di piccoli stati retti da un gruppo di nobili famiglie e che solo nel 1871 formò una nazione unita (secondo Reich) composta da quattro regni, sei granducati, cinque ducati, sette principati, otto Stati turingi, tre città della Lega Anseatica e un territorio imperiale, il tutto sotto il ferreo controllo di Guglielmo I di Prussia e del suo braccio destro Bismarck.

Il Germanisches crebbe velocemente nei primi cinquant’anni di vita grazie a moltissime acquisizioni e donazioni di opere d’ogni genere, ma tendenzialmente d’area tedesca e tassativamente realizzate prima del 1650; all’inizio il focus era ispirato dal Romanticismo, dal pensiero nazionalista e soprattutto dall’arte medievale; solo nei primi anni del Novecento furono accettate opere dei secoli XVIII e XIX; infine, dopo il 1964, si diede libero accesso anche all’arte moderna e contemporanea.

Il patrimonio complessivo del museo consta di circa 1,2 milioni di opere, di cui ne sono permanentemente esposte circa 25mila: per confronto il V&A possiede 5 milioni di oggetti, il Musée des Arts décoratifs circa 1,5 milioni, il Louvre 380mila; ovviamente i numeri indicano solo le dimensioni e non la qualità complessiva dell’insieme, che a Norimberga è comunque altissima, vuoi per i molti nuclei di opere omogenee, così come per la presenza di singoli esemplari di assoluto valore storico o artistico.

I locali che compongono il museo sono tutti assai diversi tra loro, dalle sale modernissime, come la grande hall d’ingresso, a quelle più classiche costruite negli anni ’20 del Novecento per giungere alla navata di una chiesa gotica e al chiostro di un antico convento, inclusi nel percorso di visita. Anche la scelta del tipo di esposizione è innovativa, poiché si è cercato gradualmente di abbandonare la classica esposizione per tipologie omogenee, che alla lunga potrebbe risultare noiosa, col privilegiare piuttosto lo spirito didattico mescolando generi e modelli con una logica stilistica ed epocale che risulta più pertinente e sicuramente spettacolare.

La croce delle Ardenne databile attorno all’850 d.C.

La copertina del Codex Aureus Epternacensis, risalente all’ultimo quarto del X secolo

L’incoronazione della Vergine e scene della vita di Cristo (Erfurt, circa 1460)

Il globo terracqueo, chiamato Erdapfel, realizzato nel 1492 dal cartografo Martin Behaim

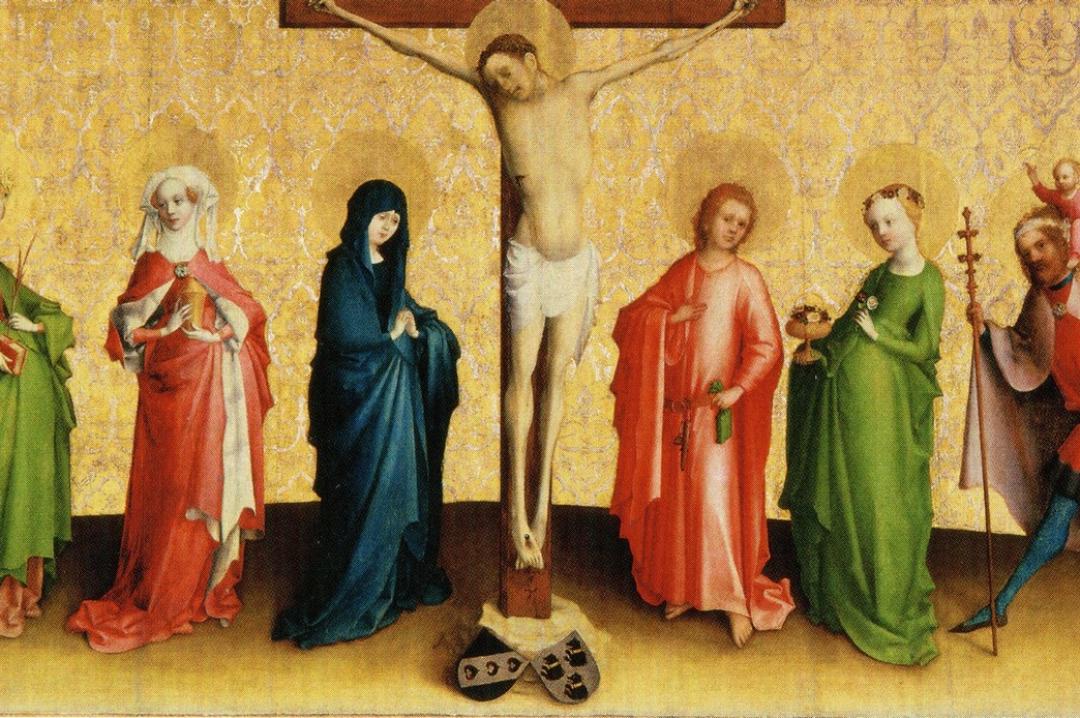

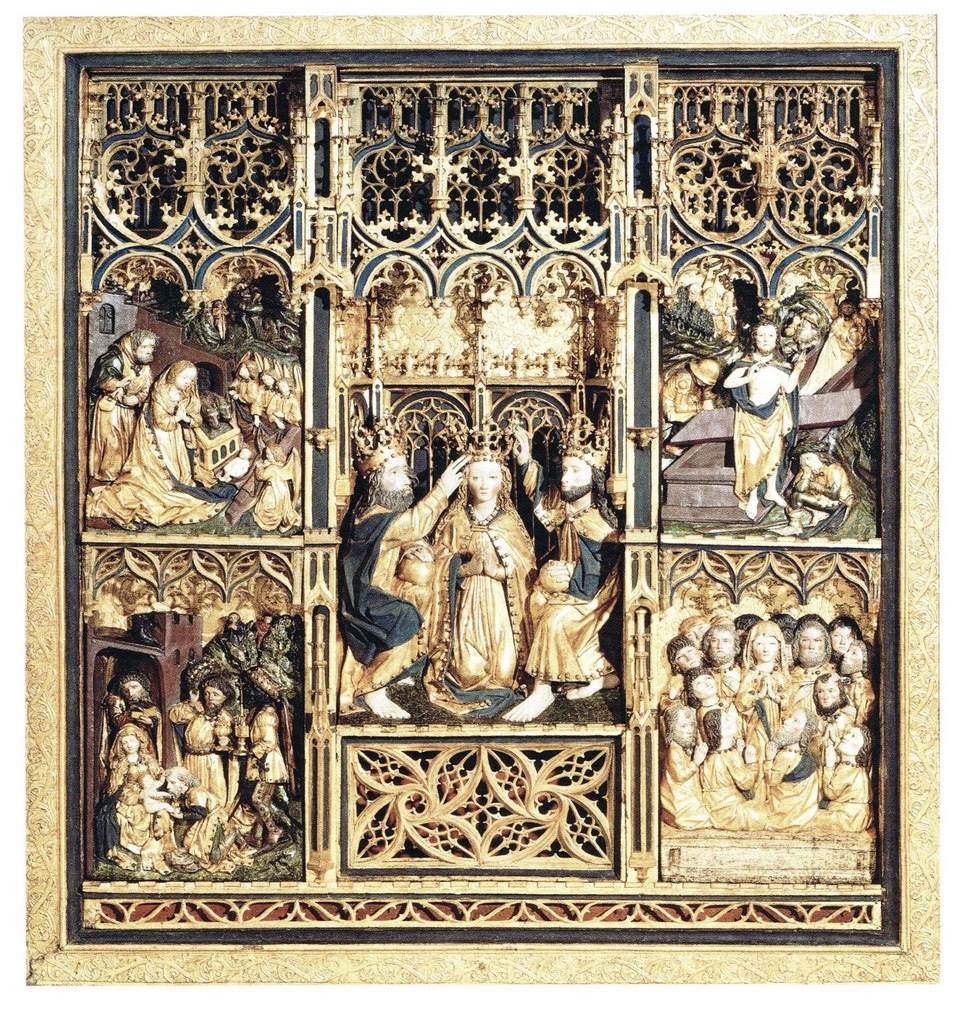

La parte del leone spetta all’arte medievale tedesca, che spazia dalle opere carolingie a quelle del pieno XVI secolo; così tra i primi oggetti incontriamo la croce delle Ardenne, rarissimo esempio di «crux gemmata» databile attorno all’850 d.C., ancora senza la figura del Cristo che farà la sua comparsa sulle croci astili solo nel secolo successivo, o la copertina del Codex Aureus Epternacensis, risalente all’ultimo quarto del X secolo, capolavoro dell’oreficeria ottoniana. Moltissime sono le pale d’altare, sia solamente dipinte come la grande «Crocifissione» (Colonia, circa 1440) di Stefan Lochner, sia scolpite a bassorilievo, come l’incoronazione della Vergine e scene della vita di Cristo (Erfurt, circa 1460).

Per tradizione il Medioevo finisce l’anno in cui Colombo scoprì l’America (1492), così il museo ospita l’ultimo oggetto «medievale» prodotto: si tratta del globo terracqueo chiamato Erdapfel (il termine significa letteralmente «patata», ma è traducibile anche come «mela terrestre»). È uno dei primi mappamondi realizzati, sicuramente il più antico oggi esistente, opera del cartografo Martin Behaim nel 1492, eseguito proprio mentre l’ammiraglio genovese navigava verso ovest e naturalmente non riporta il profilo dell’ancora sconosciuto continente americano, rappresentando invece molto ravvicinata la penisola iberica con il Cipango (Giappone).

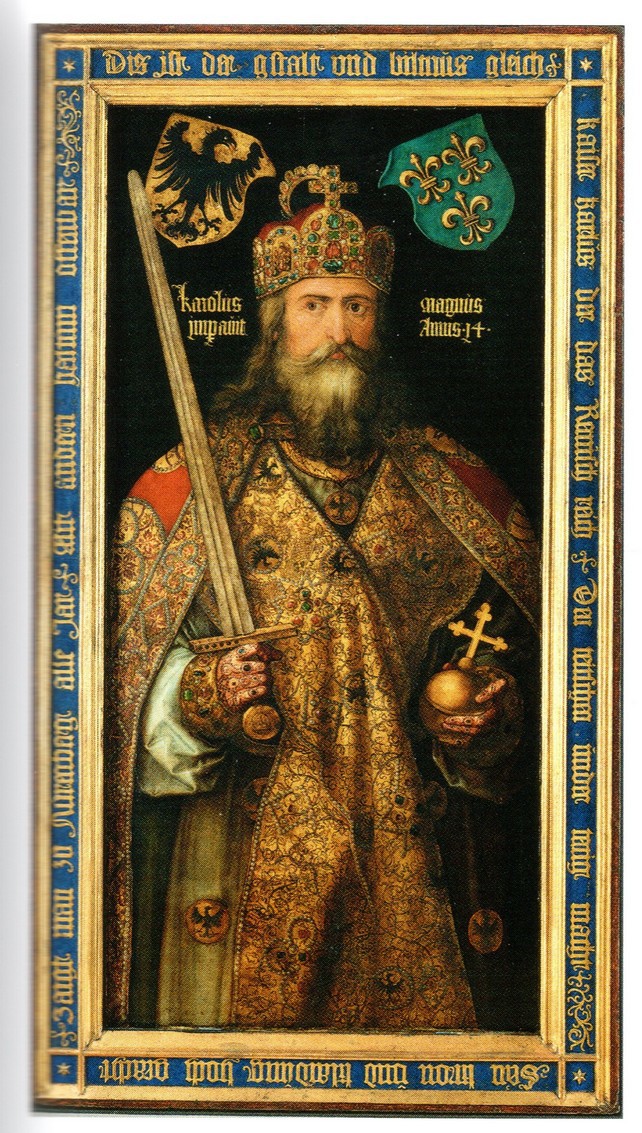

Di Albrecht Dürer, nato a Norimberga e massimo rappresentante della scuola danubiana, sono conservati i famosi grandi ritratti di fantasia a figura intera di Carlo Magno e di Sigismondo I (realizzati attorno al 1511), mentre la pittura controriformata di Lucas Cranach è ben rappresentata da una ventina di iconici dipinti, tra cui ricordiamo il delizioso nudo di Venere con Cupido e le api (1537), chiaro riferimento alle punture d’amore, soggetto molto rappresentato nel primo Cinquecento, con riferimento diretto ad un testo di Teocrito e indiretto al nuovo «mal francese» che si diceva portato in Europa dai marinai di Colombo. Naturalmente non può mancare un autoritratto di Rembrandt (1629), uno dei circa 80 che il grande maestro di Leida, certamente narcisista, dipinse nel corso della carriera, oggi si sarebbe fatto innumerevoli selfie col cellulare.

Albrecht Dürer, «Ritratti di fantasia a figura intera di Carlo Magno», 1511 ca

Lucas Cranach, «Venere con Cupido e le api», 1537

Rembrandt, «Autoritratto», 1629

Uno dei soli quattro cappelli d’oro conosciuti

La serie dei top lot del Germanisches è lunghissima, i capolavori si susseguono senza sosta, mescolati tra altri oggetti in un continuo e costante percorso variopinto che rende la visita tutt’altro che scontata e banale. Così, in mezzo a molti reperti risalenti all’Età del Bronzo improvvisamente appare uno dei soli quattro cappelli d’oro conosciuti. Costituito da una sottilissima lastra d’oro puro a forma di lungo cono rovesciato, sbalzato con volute, spirali e altri segni non identificabili, trovato sepolto a Ezelsdorf, vicino a Norimberga, nel 1953, alto circa 70 centimetri, gli studiosi hanno ipotizzato che possa essere un calendario lunisolare, eseguito tra il X e il IX secolo a.C., opera stranissima che porta a riflettere su quanto poco oggi sappiamo sulla cultura celtica di circa 3mila anni fa. Affascinante è la sala con numerosi arazzi eseguiti tra il XIII e il XV secolo probabilmente nelle Fiandre, con soggetti religiosi e profani. Altrettanto spettacolare è la vetrina con una ventina di versatoi in bronzo a forma di animali fantastici, databili tutti alla prima metà del XIII secolo, alcuni provenienti dal monastero di Hildensheim.

Allo stesso tempo non si possono dimenticare i molti strumenti scientifici come la volvella del 1461, calendario astronomico-astrologico con molteplici dischi concentrici, di cui ancor oggi non si capiscono perfettamente l’uso e le finalità. Quando è chiuso mostra un modello statico a forma di globo della concezione medievale del cosmo, secondo le conoscenze della metà del XV secolo, e una volta aperto i dischi e le lancette girevoli possono essere impostati sul giorno, il mese e l’anno per determinare la posizione delle stelle nel cielo (un prototipo degli attuali orologi a grandi-complicazioni).

Altri settori molto interessanti sono quelli delle armi, armature e sculture da giardino, oppure quello degli strumenti musicali, quello della moda dal XVIII alla prima metà del XX secolo, o delle arti popolari. Per i visitatori sportivi l’oggetto più curioso è forse quello costruito da Michael Kassler nel 1761. Bottaio e carradore, lavorava per un signore locale, titolare del castello di Bedra, a qualche chilometro dalla cittadina di Braunsdorf, dove l’artigiano viveva. La distanza sovente lo faceva ritardare, per cui il signore gli disse di attaccarsi delle ruote alle gambe, perché non avrebbe tollerato altri ritardi. Così, Kasser costruì un incrocio tra una carriola e una carrozza con cui percorrere più velocemente la strada che lo portava a lavoro, probabilmente la prima cosa somigliante a una bicicletta.

La sala con numerosi arazzi eseguiti tra il XIII e il XV secolo probabilmente nelle Fiandre

La vetrina con una ventina di versatoi in bronzo a forma di animali fantastici

La volvella del 1461, tra i molti strumenti scientifici conservati nel museo

Un incrocio tra una carriola e una carrozza costruito da Michael Kassler nel 1761

Altri articoli dell'autore

Appartenute a Nerio Nesi e notificate dalla Soprintendenza, sono indirizzate in gran parte a nomi illustri della politica piemontese dell’epoca, ma non mancano testi che documentano episodi privati del «Tessitore» dell’Unità d’Italia

Il volume in questione altro non è che il catalogo della della mostra alla Galerie Kugel di Parigi che offre alla visione 72 pezzi eseguiti dai migliori maestri operanti nella cittadina aquitana

La crisi non è dovuta soltanto al costo degli affitti delle gallerie, al cambiamento del gusto, alla notifica e alle vendite private delle case d’asta. In realtà stiamo facendo quello che era considerato un’eresia: comprare senza toccare

Del catalogo Sotheby's di 19 lotti, tutti di pedigree e qualità ineccepibili, sono stati venduti solo 8 oggetti, con una percentuale di venduto del 42% soltanto