Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliUn anno fa partiva la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, conosciuta anche come Soprintendenza del Mare con sede a Taranto. A dirigerla Barbara Davidde, archeologa e subacquea nata nel 1965 con una lunga e apprezzata carriera presso l’Istituto Centrale del Restauro alle spalle, che è anche soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Taranto e provincia.

Soprintendente Davidde, qual è il suo bilancio a un anno dalla sua nomina? Che cosa è stato fatto in questi dodici mesi?

I primi mesi abbiamo lavorato molto per organizzare l’ufficio affinché tutte le attività fossero operative, da quelle in mare alla tutela del territorio di Taranto. Poi abbiamo programmato progetti e interventi.

Le Soprintendenze lamentano carenza cronica di personale, sopperito spesso da personale Ales. Quante persone lavorano presso il suo istituto?

Quando sono entrata erano 49 fra funzionari, tecnici e amministrativi. Ora sono 35. Non abbiamo personale Ales ma abbiamo avuto un grande aiuto per sei mesi da una quindicina di funzionari fra architetti e archeologi.

A suo tempo prefigurò due sedi staccate.

Una a Napoli e una a Venezia. Non sono operative perché non abbiamo personale in quelle sedi. Però non significa che non riusciamo a lavorare su tutto il territorio nazionale.

La Soprintendenza dispone di navi attrezzate e di mezzi per esplorazioni in alto mare?

Non sono dell’idea di dotarci di queste imbarcazioni; per il momento preferiamo noleggiarle o collaborare con altre istituzioni. Per esempio ho siglato un protocollo d’intesa con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) grazie al quale la nostra Soprintendenza potrà utilizzare le navi oceanografiche e la strumentazione dell’Ispra: questo ci permetterà di avere attrezzature molto aggiornate, esperti capaci di utilizzarle e di studiare i siti individuati.

Sono in corso ricerche in aree marine protette come quelle di Baia in Campania, di Crotone in Calabria, di Capo Testa in Sardegna, le isole Tremiti, le Cinque Terre.

Arrivati i finanziamenti, in primavera inizieremo la schedatura, lo studio, la valorizzazione mediante nuove tecnologie di questi siti sommersi. Io sono esperta di nuove tecniche per il patrimonio subacqueo e vorrei avviare percorsi di visita che permettano l’uso dei tablet, dell’internet subacqueo e, per chi non va sott’acqua, della realtà aumentata. Inoltre nell’area di Capo Rizzuto studiamo il «Relitto della campana», che ha restituito una campana ora in restauro e cannoni, per capire la datazione, che potrebbe essere del XVII-XVIII secolo e realizzarne un rilievo in 3D.

Che cos’è il progetto «Musas»?

«Musas» significa Musei di archeologia subacquea e prevede lo studio e la valorizzazione di alcuni siti sommersi. Si tratta del Parco archeologico di Baia sommersa in Campania, del porto romano di Egnazia vicino a Fasano in Puglia, dell’area di Caulonia in Calabria, più alcuni musei che hanno reperti recuperati dal mare. L’idea è creare un portale di archeologia con i rilievi in 3D e le schede di tutte le opere, anche sul degrado biologico. Grazie all’internet subacqueo e al partenariato per l’innovazione che ha visto insieme l’Icr e varie spin-off universitarie abbiamo creato parchi digitali subacquei a Egnazia e a Baia dove il sub può interrogare il tablet come se fosse un Gps e vedere la ricostruzione del sito in realtà aumentata. Queste tecnologie permettono anche di monitorare i parametri ambientali e ci vedono all’avanguardia nel mondo. Appena avremo i fondi spero di aprire altri percorsi digitali in aree marine protette.

Quanti sono i siti archeologici sommersi intorno all’Italia?

Ne sono mappati circa mille, se includiamo quelli che vennero schedati con il progetto «Archeomar» avviato nel 2004. Questo lavoro coinvolge più Ministeri e Regioni: siamo impegnati nell’individuare siti sommersi perché siano protetti da lavori che verranno svolti in mare e, nella progettazione, tuteliamo sia i relitti sia il paesaggio costiero.

Barbara Davidde in un’immagine tratta dal video «Il patrimonio subacqueo. Un’eredità per il mondo» del MiC, 7 dicembre 2021

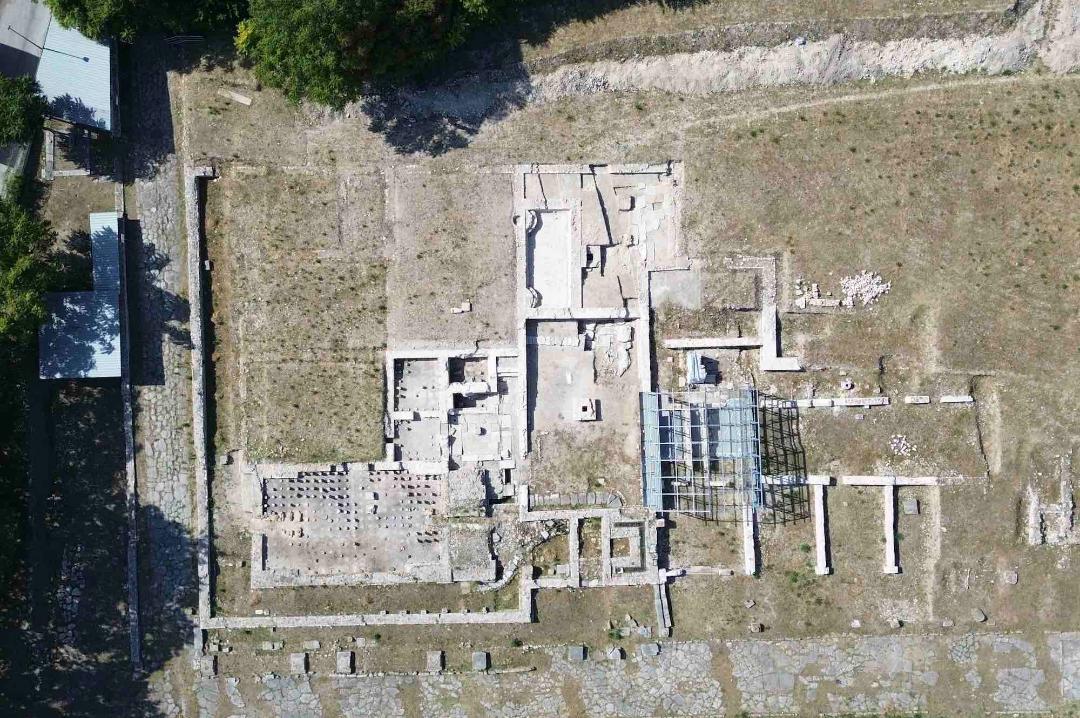

Una panoramica di S. Pietro in Bevagna. Foto Salvatore Medaglia, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo

Altri articoli dell'autore

L’ingegner Carlo Morosi, che coordina un gruppo multidisciplinare di professionisti per ripristinare il Palazzo arcivescovile e il Duomo della città marchigiana, fa il punto sulla situazione lavori

Un allestimento presenta circa cinquanta dipinti, sculture e oggetti devozionali sopravvissuti al terremoto che colpì il territorio umbro nel 2016, con la speranza di poterli un giorno rivedere nelle proprie sedi d’origine

La 52ma campagna dell’Università Carlo Bo di Urbino nel sito lungo la via Flaminia si concentra sullo scavo delle Grandi Terme e sulla Casa di Asclepio. A lavorarvi, anche 15 studenti texani

Nel Palazzo ducale Orsini-Colonna, a Tagliacozzo, la rassegna «Contemporanea 25» rende omaggio alle due artiste che, nonostante generazioni e linguaggi diversi, hanno un legame con la regione del centro Italia