Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliA Firenze, punto di partenza del percorso espositivo di «Beato Angelico» è, l’ingiustamente poco noto al grande pubblico, Museo di San Marco. Qui, dove sono conservate opere inamovibili come gli affreschi realizzati in età matura, per l’occasione sono infatti allestite le sale dedicate agli esordi di Beato Angelico e alla sua attività di miniatore.

Stefano Casciu, oltre a far scoprire di più il Museo di San Marco, che cosa porterà questa mostra, nel suo complesso, alla conoscenza di Beato Angelico?

La mostra raccoglie gli esiti degli ultimi decenni di ricerche sul pittore, come emerge anche dal corposo catalogo. Non sarà tuttavia tanto una scoperta per gli studiosi, ma soprattutto per il pubblico. L’ultima mostra monografica a Firenze risale al 1955 con l’altra sede a Roma: se lì fu papa Pio XII a inaugurarla, a Firenze venne il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Quando la mostra ci è stata proposta era ancora direttore del museo Angelo Tartuferi e siamo stati concordi nel ritenere che si trattasse di un’occasione unica, anche per rinnovare presso il grande pubblico la visione di origine ottocentesca dell’Angelico solo pittore devozionale, legata a un certo filone della letteratura e della pittura tedesca e francese. Ricordo che il Museo di San Marco fu inaugurato nel 1869, ma principalmente in quanto museo delle memorie domenicane; solo in seguito è diventato il museo dell’Angelico. La mostra vuol fare emergere il ruolo preminente che l’artista riveste nel Rinascimento, dopo aver attraversato tuttavia un’importante fase tardo gotica, fino agli anni Trenta del XV secolo. Come sottolinea Angelo Tartuferi nel suo saggio in catalogo, l’Angelico è il «maggior pittore tardo gotico» e, pur collaborando con Lorenzo Monaco (al quale succede nel 1430 ca, dopo la morte di questi, nella realizzazione della «Deposizione» della Pala Strozzi), è anche importante il confronto con la linea più dolce, meno falcata e geometrica, di artisti quali Gherardo Starnina o il Maestro della Madonna Strauss (ora identificato con Ambrogio di Baldese), le cui opere sono infatti poste a confronto in questa sezione.

La mostra è stata anche l’occasione di restaurare numerosi capolavori.

Molti dipinti sono stati restaurati grazie alla Fondazione Friends of Florence con i suoi donatori statunitensi, tra cui la «Pala di Fiesole» (restaurata da Daniele Rossi), una delle rivelazioni della mostra, datata al 1421-24, su cui intervenne poi Lorenzo di Credi nel 1501 per rimodernarne la struttura, ampliandola e integrandola, ma, come ben rivela anche la riflettografia, lasciando intatte le figure del Beato Angelico, a testimonianza quindi del rispetto che l’artista aveva agli inizi del secolo successivo. Altri restauri notevoli riguardano la «Deposizione di santa Trinita» (restaurata da Lucia Biondi), l’«Armadio degli Argenti» (restaurato da Silvia Verdianelli), o il cosiddetto «Trittico francescano» (1428-29), restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure, di cui era esposta a San Marco solo la parte centrale mentre i laterali erano in deposito; infine la «Pala di San Marco» (1438-42), un intervento molto complesso dell’Opificio che si è protratto per anni, concluso già nel 2019. La mostra si articola anche nella Biblioteca di Michelozzo, dove sono esposti, oltre ai testi miniati dall’Angelico, Mariotto di Nardo, Lorenzo Monaco, Zanobi Strozzi e altri, anche alcuni manoscritti umanistici.

A San Marco, dov’è allestita la prima parte della mostra, con gli esordi di Beato Angelico e la sua attività come miniatore, sono però presentate anche opere della stagione successiva.

Sì, a San Marco ci sono opere inamovibili come il «Tabernacolo dei Linaioli» (1432-36), murato nella Sala museale dedicata al pittore, che l’Angelico realizza con Lorenzo Ghiberti, e gli affreschi del convento (in particolare nelle celle) che creano il ponte quindi con la parte di mostra che si svolge a Palazzo Strozzi. È impossibile comprendere la figura dell’Angelico senza cominciare dal «suo» luogo, San Marco, che è il centro dell’intellighenzia politica e religiosa del tempo di Cosimo il Vecchio, di frate Antonino Pierozzi, priore di San Marco e futuro arcivescovo di Firenze: nomina quest’ultima per la quale le fonti riportano fosse stato consultato anche l’Angelico, a testimonianza dell’importanza che il frate rivestiva nelle gerarchie di potere. Sono gli anni di papa Eugenio IV e poi di Niccolò V, il papa che commissionerà all’Angelico gli affreschi della Cappella Niccolina in Vaticano. Il frate pittore incarna proprio lo spirito del tempo, trova un suo posizionamento nel sistema di governo di Firenze compiendo una sintesi artistica e religiosa. Rispetto a Masaccio, più concentrato sulla ricerca spaziale e plastica, l’Angelico cala nello spazio prospettico la naturalezza delle superfici, grazie all’uso della luce e dei colori. La sua arte veicola insomma un senso, oggi diremmo un messaggio, che arriva alla mente ma soprattutto al cuore dei fedeli.

Tanta attesa per la mostra, ma anche forse alcune riserve per l’impegno di uno spostamento di opere così delicate e importanti?

Nessuna riserva. Spostare opere anche di notevoli dimensioni è stata una decisione coraggiosa, ma condivisa con il Ministero e necessaria, perché un percorso chiaro si poteva fare solo portando alcune opere fuori dal Museo di San Marco, ordinandole in un percorso critico nuovo. Solo così emerge infatti appieno la capacità di quel maestro di compiere una vera rivoluzione rinascimentale, di cogliere e restituire in mondo magistrale varie espressioni di umanità. Inoltre il visitatore noterà come ci siano opere di piccole dimensioni che riescono ad avere una concezione monumentale e opere di grande formato che hanno la precisione di una miniatura.

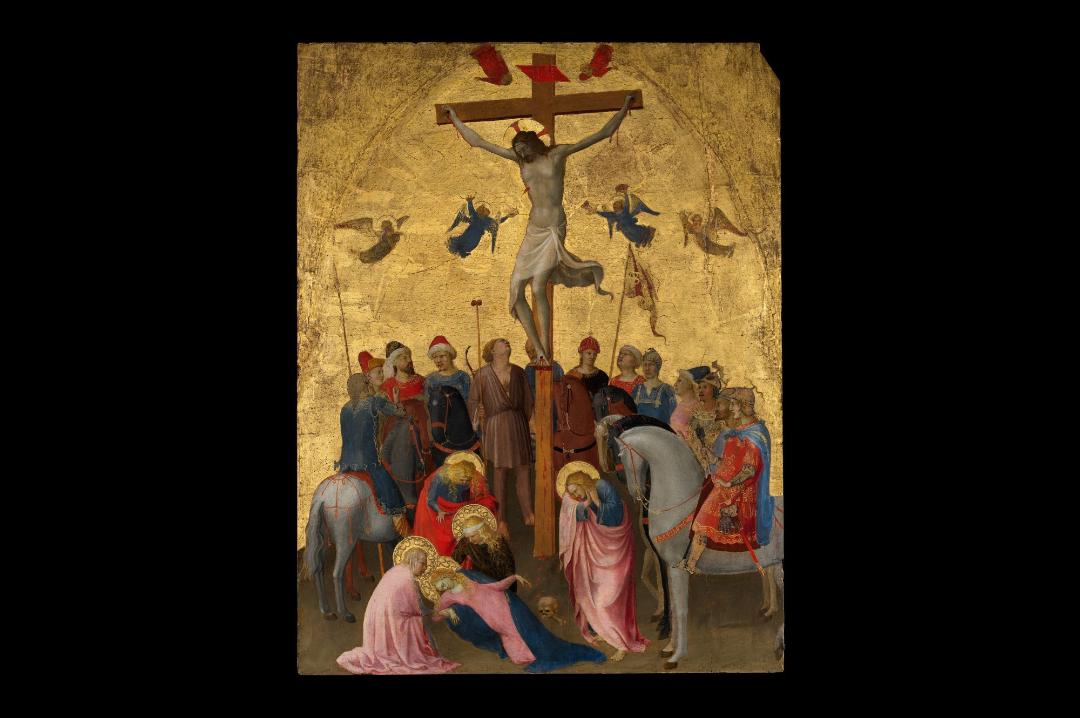

Beato Angelico, «Crocifissioni e Santi», 1441-42 nella Sala Capitolare del Museo di San Marco, Firenze