Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliSi apre il 26 settembre (fino al 25 gennaio 2026) la grande mostra (circa 150 opere provenienti da oltre 60 tra musei e collezioni private. Main partner Intesa Sanpaolo) dedicata a Beato Angelico ovvero Guido di Pietro poi fra Giovanni da Fiesole (Rupecanina, Firenze, 1395-Roma, 1455), articolata in due sedi: la Fondazione Palazzo Strozzi, diretta da Arturo Galansino e il Museo di San Marco, a cura di Carl Brandon Strehlke, curatore emerito del Philadelphia Museum of Art (e già curatore della mostra «Beato Angelico e la nascita del Rinascimento fiorentino» al Museo del Prado di Madrid nel 2019), con, per il Museo di San Marco, Angelo Tartuferi, già direttore del Museo di San Marco, e Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei nazionali Toscana-MiC.

Carl Brandon Strehlke, quale definirebbe il carattere distintivo di Beato Angelico?

Riprenderei qui le parole di papa Pacelli, Pio XII, che, inaugurando la mostra del 1955 nel quinto centenario della morte del pittore, disse che l’Angelico riesce a raccontare le storie come se a narrarle fossero gli evangelisti stessi. È infatti un grande pittore del Rinascimento ma con la capacità narrativa straordinaria che rende le storie sacre molto umane. Questa sua dote è colta anche in ambito non religioso: ricordo che Elsa Morante scrisse il saggio Beato Angelico, propagandista del Paradiso nel 1970-71 (una coincidenza che fosse proprio un anno dopo la passeggiata sulla Luna?).

E l’interesse per l’Angelico, in chiave non devozionale, emerge anche nel film di René Clément, con Alain Delon e Marie Laforêt, «Plein soleil» («Delitto in pieno sole», dal libro di Patricia Highsmith), in cui la ragazza, Marge Duval, sta scrivendo un libro su quell’artista e Tom Ripley le regala il testo Fra Angelico di Anna Banti del 1953-54.

Che cosa cambia qui rispetto alla mostra di Madrid?

Non ci sono confronti possibili con la mostra del Prado («Beato Angelico e la nascita del Rinascimento fiorentino»), più piccola e non monografica.

A Firenze abbiamo avuto la grandissima opportunità di ricomporre opere smembrate dall’epoca napoleonica, grazie alla collaborazione di musei anche molto severi in materia di prestiti, come la Gemäldegalerie di Berlino (ringrazio in particolare Neville Rowley per il «Trittico francescano»), poi ancora Monaco, Washington, Dublino, Altenburgo, Parigi per non citarne che alcuni. Per la Pala di San Marco (1438-42 ca), commissionata per la chiesa omonima da Cosimo il Vecchio, dove figurano i santi Cosma e Damiano, protettori della famiglia Medici, l’impegno di attuarne la ricostruzione per il tempo della mostra è stato davvero massimo: quella pala potrebbe definirsi «esplosa», tale è stata la dispersione delle sue parti in diverse collezioni del mondo. Abbiamo cercato di evocare in mostra contesti originali, come quello della Chiesa di Santa Trinita, riunendo l’«Annunciazione» (1420 ca) di Lorenzo Monaco, pala d’altare della Cappella Bartolini Salimbeni, la Pala Strozzi con la «Deposizione», committenza di Palla Strozzi (iniziata da Lorenzo Monaco nel 1421-24 e poi portata avanti dall’Angelico sullo scorcio degli anni Trenta), e la predella dell’«Adorazione dei Magi» di Gentile da Fabriano con la «Presentazione di Gesù al Tempio» (1423 ca) in prestito dal Louvre (mentre la pala è rimasta agli Uffizi). All’adozione del nuovo linguaggio rinascimentale è dedicata la sala che riunisce opere quali il «Giudizio Universale» (1425-28), il «Trittico francescano» o l’«Incoronazione della Vergine» (1435), quest’ultima con la sua predella con lo «Sposalizio» e i «Funerali della Vergine» in prestito dagli Uffizi e che testimoniano l’interesse delle committenze per lo stile che Angelico andava maturando. Inoltre, la presenza di Masaccio, pittore più anziano ma che scompare precocemente lasciando a Beato Angelico e a Filippo Lippi la scena, e di cui figura in mostra il «Trittico di san Giovenale» proveniente dal Museo d’arte sacra di Reggello, è richiamata dal confronto tra la Pala di san Pietro Martire proveniente dalla chiesa poi distrutta (una committenza femminile, delle suore), riunita alla sua predella in prestito dal Courtauld Institute di Londra. D’altronde nell’Angelico una chiara impostazione prospettica era già evidente nel trono della Vergine della giovanile Pala di Fiesole (in mostra a San Marco).

Beato Angelico risente anche di influenze straniere?

Nella terza sala, dov’è allestita la ricostruzione della Pala di San Marco, troviamo un manoscritto del cardinale Niccolò Albergati che fu uno dei protagonisti del Concilio di Firenze tra la Chiesa greca e quella latina, iniziato a Ferrara ma spostato a Firenze nel 1439. Albergati era committente di Van Eyck ed è esposto un piccolo gioiello della collezione Medici, il «San Girolamo» proveniente dal Detroit Institute of Art. Se si guarda infatti la Pala di San Marco, con la figura di Cosimo de’ Medici che invita i fedeli a contemplare la scena, si nota proprio l’interesse dell’Angelico per il realismo fiammingo.

Pur nel percorso cronologico, ci sono sale a tema.

Sì, ad esempio quella dedicata alle croci sagomate, tra cui figura il prezioso restauro, eseguito per l’occasione, di una «Testa sagomata di san Francesco d’Assisi», parte di un Crocifisso sagomato, nella Chiesa della Compagnia di San Nicola di Bari (detta del Ceppo) del 1427-30 ca. A confronto sono croci sagomate di altri maestri quali Lorenzo Monaco, dalla Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri, o Pesellino, con la croce della Chiesa di San Gaetano, nella Cappella Antinori, generalmente chiusa al pubblico. Altro tema è quello delle raffigurazioni di volti santi: in una sala sono i volti delle madonne, nella ricorrente iconografia della «Madonna dell’Umiltà» con prestiti da Parma, Barcellona, Torino, Amsterdam, e confronti con altri artisti come Luca della Robbia con la «Madonna della mela», terracotta invetriata proveniente da Berlino. Ci sono poi i volti di Gesù, tra cui lo straordinario «Cristo come Re dei Re» dalla Cattedrale di San Francesco a Livorno.

Beato Angelico, «Annunciazione. Annunciazione e cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso; Profeta Isaia (tondo) Storie della Vergine (predella)», 1432-35, San Giovanni Valdarno, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Photo credits: Foto Scala, Firenze

Beato Angelico, «Madonna col Bambino e cinque angeli (Madonna dell’Umiltà)», 1433-35, Madrid, Thyssen-Bornemisza Collection, long-term loan to the Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2004. Photo credits: © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Un’immagine incredibile, quasi da performance contemporanea (non a caso fu presentata a confronto nel catalogo di una mostra al Pac di Milano, «Rosso vivo», nel 1999, a cura di Francesca Alfano Miglietti). Qual è il significato di una simile iconografia per quel tempo?

Angelico e i suoi contemporanei volevano meditare sulla vera immagine di Cristo. Questo dipinto presenta un Cristo da vicino (quasi da toccare), sofferente sì, con gli occhi insanguinati, ma anche maestoso. Notevoli sono inoltre i volti santi nel «Trittico di Hildesheim» (1440-45), posto al centro della sala, dove nel verso degli scomparti è raffigurato un Cristo in pietà con gli strumenti della Passione; il Trittico ha rilievi in osso realizzati dalla Bottega degli Embriachi ed è stato studiato a suo tempo da Giorgio Bonsanti. Ci sono anche volti di Cristo di artisti quali Dieric Bouts e Benozzo Gozzoli.

Una sala è dedicata alle grandi committenze degli anni Trenta e Quaranta.

Dopo la morte di Masaccio, l’Angelico e Filippo Lippi divengono i protagonisti della pittura fiorentina. Troviamo infatti dipinti quali l’«Annunciazione di Montecarlo» (1432-35) dal nome della piccola frazione di San Giovanni Valdarno e il «Trittico di Cortona» (1437), la cui predella narra le storie di san Domenico con la straordinaria capacità narrativa prima menzionata. Ma anche la Pala Martelli di Filippo Lippi per la Basilica di San Lorenzo. E un significativo ricongiungimento riguarda la Pala di Perugia («Madonna con Bambino e santi e storie di san Nicola di Bari», 1437-43) della Galleria Nazionale dell’Umbria, che vede ricomposta la predella con gli scomparti in prestito dai Musei Vaticani.

Il soggiorno di Beato Angelico a Roma com’è raccontato?

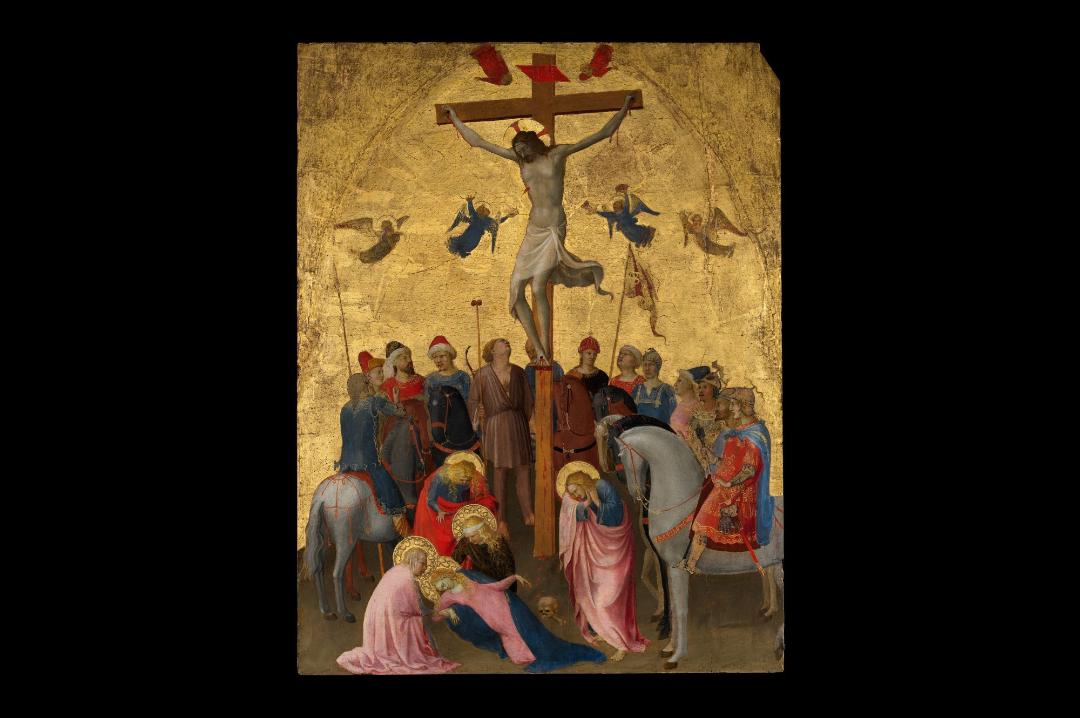

L’Angelico nella città eterna lavora per due papi, Eugenio IV (per una cappella distrutta) e Niccolò V, che gli commissiona la cappella in Vaticano del 1455. Tra i committenti romani figura il cardinale Juan de Torquemada (il Torquemada «buono», per distinguerlo dal celebre inquisitore del Cinquecento), raffigurato in veste di devoto nella «Crocifissione» (1453-55 ca) in prestito dal museo di Harvard (Cambridge). Interessante anche la vicenda dell’arazzo con la «Crocifissione» su disegno dell’Angelico e bottega, che i documenti indicano provenire dalla manifattura del tempo di Niccolò V, ma che è finito in Spagna, a Saragozza. Vi sono inoltre la «Madonna in trono» dal museo di Boston, gli scomparti della predella della pala d’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, la placchetta bronzea di Filarete dal Louvre...

Oltre alle opere poco note, ci sono in mostra particolari scoperte?

Una notevole scoperta riguarda una «Crocifissione» (1453-55), sempre su tavola, con la Vergine, santa Brigida di Svezia e san Nicola di Bari, proveniente da una collezione privata e di cui fino ad oggi era conosciuta solo una vecchia riproduzione in bianco e nero. Nel dipinto, santa Brigida sta per prendere una candela la cui cera le cade sulla spalla scoperta in memoria del sangue caldo di Cristo durante la Crocifissione. Un’altra immagine quindi molto singolare, toccante, estrema, come il volto di Cristo di Livorno prima evocato. Una sezione è poi dedicata al rapporto con i Medici in quel decennio e ha come fulcro la Pala di Bosco ai Frati dal Museo di San Marco e l’«Armadio degli Argenti», opere dei primissimi anni Cinquanta.

La scultura ha un ruolo minore.

In mostra prevalgono le pitture, ma è comunque presente con alcune opere significative, come una grande terracotta di Michelozzo con san Giovanni Battista per la Santissima Annunziata a Firenze, anch’essa da poco restaurata, due piccole statuette di Lorenzo Ghiberti che giungono da Città di Castello, oppure il ritratto in marmo di Cosimo di Antonio Rossellino o il busto di Piero de’ Medici di Mino da Fiesole e un importante rilievo della Madonna di Luca della Robbia.

Il catalogo (Marsilio Arte) è decisamente corposo, circa 450 pagine: quale criterio avete seguito?

Abbiamo cercato di mantenere agili le schede critiche delle opere perché fosse uno strumento consultabile da tutti, ma i contributi sono tutti di grandi esperti. Oltre ai curatori, ci sono studiosi quali Gerardo De Simone, Neville Rowley, Michela Young, Serena Nocentini, Machtelt Brüggen Israëls, Ludovica Sebregondi, Cecilia Frosinini. E molti altri.

L’Angelico ha anche interessato studiosi come Georges Didi-Huberman, filosofo, critico, teorico dell’anacronismo delle immagini, che nel 1991 scrive «Beato Angelico. Figure del dissimile», concentrandosi, tra le altre cose, sulle specchiature marmoree della «Madonna delle ombre» nel convento di San Marco: in esse le «macchie» dei finti marmi sono disseminate in maniera diversa rispetto ad altri pittori dell’epoca, con una tecnica che il francese pone in relazione al dripping di Jackson Pollock nell’essere disgiunta da volontà mimetica, rendendole quindi significanti per sé stesse. Pensate che la mostra interesserà anche un pubblico non solo rivolto all’antico?

Stefano Casciu: Sul significato delle specchiature marmoree, che è legato alle citazioni dai testi sacri che paragonano Cristo e la Madonna ad alcune pietre dure, Strehlke dice cose interessanti in catalogo. Il punto di vista di Didi-Huberman mi pare oggi abbastanza superato, ma posso assicurare per esperienza diretta che gli artisti contemporanei amano tutti l’Angelico (basti pensare agli interventi realizzati nel museo da Wolfgang Laib o Giulio Paolini, o dall’interesse figurativo di artisti toscani come Lorenzo Bonechi) e sono convinto che il pubblico di oggi comprende e ama l’Angelico più di altri artisti del passato, in un modo profondo, come hanno sempre fatto gli artisti del passato e contemporanei.

Carl Brandon Strehlke: Certamente, come anche molti artisti contemporanei da Rothko a Richard Hamilton, a Hockney, che hanno sempre guardato a Fra Angelico come fonte per rendere l’invisibile visibile.

Lorenzo Monaco e Beato Angelico, «Pala Strozzi», 1421-24 ca; 1430-32 ca, Firenze, Museo di San Marco. Photo credits: Su concessione del Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei nazionali Toscana - Museo di San Marco