Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliChe Larry Gagosian fosse un genio del marketing era noto anche quando, agli esordi, vendeva poster all’Università di Los Angeles. Ora ha aggiunto un altro capitolo alla sua ormai leggendaria vicenda. Come Tom Sawyer, che non solo convinse i suoi amici a sostituirlo nell’esecuzione di un lavoro a lui sgradito (la tinteggiatura di una cancellata), ma per questo, millantando il piacere che avrebbero provato, si fece anche pagare, così il più potente gallerista del mondo promuove i suoi artisti in una lussuosa rivista cartacea finanziata da alcuni suoi potenziali clienti, una fascia di acquirenti che ama vestire firmato. «Gagosian», questa la testata (60 dollari l’abbonamento annuale), sostituisce il catalogo quadrimestrale della potentissima multinazionale galleristica, si presenta come una rivista specializzata splendidamente impaginata e stampata.

Tra i contributor del primo numero, Hans Ulrich Obrist, direttore artistico della Serpentine Gallery di Londra e deus ex machina di molte fortune commerciali delle grandi firme nella scuderia Gagosian; Diana Widmaier-Picasso, figlia di Maya Picasso e dunque nipote dell’artista che è rappresentato da Gagosian; e poi alcuni bei nomi dell’establishment radical chic letterario, accademico, mediatico e imprenditoriale, come Susan Ellicott, Negar Azimi, David Frankel e Richard Calvocoressi. Senza contare gli artisti medesimi, come Christopher Wool, Paul Noble, che ha prodotto un inserto d’artista significativamente intitolato «G sta per orecchio» (orecchio da mercante?) e Katharina Grosse, tutti sotto contratto con Go-Go. Si diceva, però, degli inserzionisti. Se questi, nelle riviste d’arte, sono i galleristi, nella rivista del re dei galleristi li sostituiscono le case di moda, che occupano una trentina delle prime 184 pagine del periodico. Ci sono Gucci, Chanel, Vuitton, Hermès, Givenchy, Berluti, Calvin Klein ecc. Ulteriore giro di vite in questo geniale prodotto editoriale è la «metapubblicità»: i modelli di Calvin Klein posano in mutande davanti a un’opera di Sterling Ruby, una delle galline dalle uova d’oro di Gagosian, appartenente ai coniugi Rubell di Miami, clienti del gallerista. La rivista, che ha le parvenze di una pubblicazione legata ai luxury goods e al lifestyle, non disdegna puntate nel mondo dei gioielli (come i braccialetti realizzati da sette artiste ovviamente di Gagosian), nell’editoria e nella cucina, con un lunch che Serena Cattaneo Adorno, codirettrice di Gagosian Parigi, ha preparato per Mark Grotjahn (altro artista di casa).

Nel novembre 2002 «Il Giornale dell’Arte» dedicava il suo editoriale alla rivista della Tate Modern, concepita con lo stile di un magazine di moda e del resto finanziata da Condé Nast, cui fa capo «Vogue». Erano i primi sintomi della progressiva osmosi tra due tipi di glamour, quello dell’arte contemporanea e quello della moda. Dei reciproci benefici ha ampiamente trattato il numero scorso di questo giornale. L’alta moda si è dimostrata sinora in grado di finanziare ma anche produrre arte. Contemporaneamente, ha necessità di operare all’interno dei settori più alti del sistema e del mercato dell’arte per rafforzare la propria esclusività. L’arte, dal canto suo, ha bisogno del denaro delle maison (e dei loro clienti) ma anche del glamour che, da settore per pochi stravaganti intellettuali e nababbi, l’ha trasformata in un prodotto appetibile, ancorché solo voyeuristicamente, da masse di desideranti «follower». Gagosian, nella fattispecie, ha utilizzato uno dei più elementari strumenti del mondo della moda, il marchio che si traduce in logo, quello che, esibito sulla borsetta Prada o Vuitton, garantisce ulteriore pubblicità, per di più pagata dall’acquirente, alla maison. Non è tanto Gagosian a essere marchiato Gucci, ma è Gucci a esibire il logo del brand Gagosian. A proposito di Prada e Vuitton, si tratta di due case di moda dotatesi di proprie sedi e collezioni.

La seconda appare nella rivista anche nelle pagine riservate alle inserzioni riservate a musei e istituzioni; la prima non appare da nessuna parte (come del resto Fendi, sponsor del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Venezia, e neppure Hugo Boss, che ogni anno finanzia un premio da 100mila dollari, assegnati per il 2017 ad Annika Yi, di scena al Guggenheim di New York dal 21 aprile al 5 luglio). Vuitton deve ancora emanciparsi dal logo garantito dal sistema dell’arte, mentre Miuccia Prada vorrebbe averlo già bypassato, almeno sulla carta. Nella realtà dei fatti non è così. Neanche Germano Celant, che cura le mostre per le due sedi della Fondazione Prada, o Massimiliano Gioni che fa lo stesso per la Fondazione Trussardi, potrebbero scavalcare l’oligarchia galleristica. L’immagine e l’apparenza, nella moda e nel sistema dell’arte, sono tanto ma non abbastanza. Al di là di ogni strategia pubblicitaria, è a causa della legge del mercato che le due cugine, che condividono il medesimo target, sembrano destinate a una duratura, necessaria e per ora indissolubile alleanza. Tanto più a fronte della situazione attuale, in cui la moda e altri settori del lusso non appaiono più inossidabili rispetto alla crisi globale, rivelando quella inopinata vulnerabilità ben nota, al contrario, al mercato dell’arte contemporanea.

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

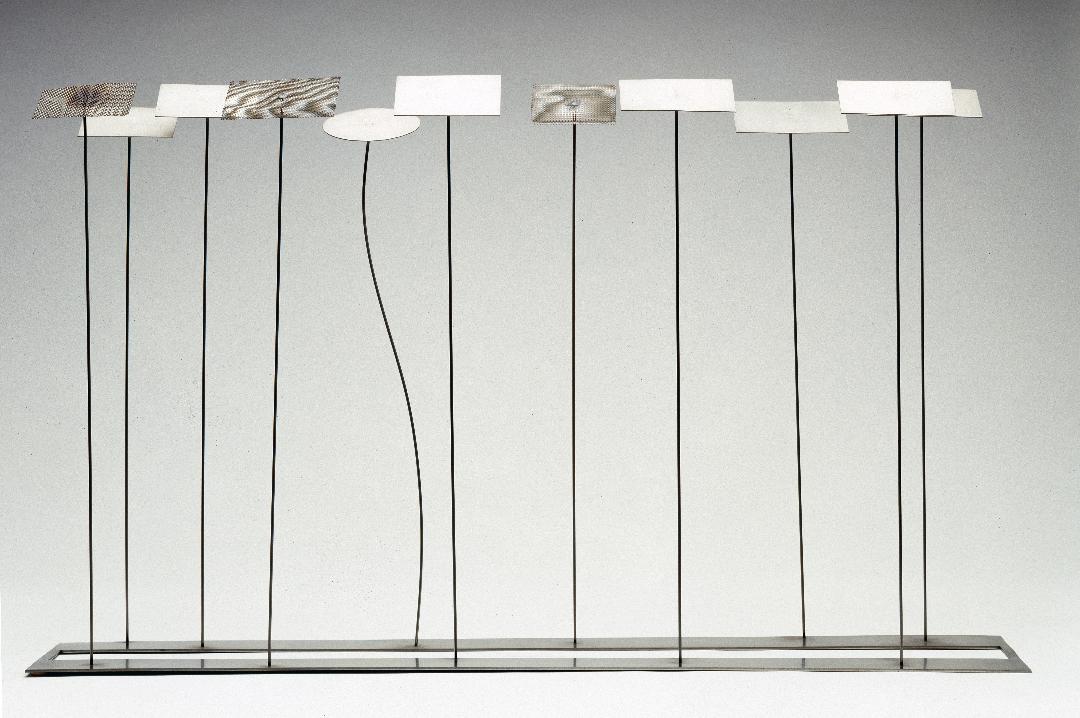

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi