Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliNel Vicino Oriente del XIV-XIII secolo a.C. la medicina egizia godeva di reputazione internazionale. Ne danno vivida testimonianza due lettere, la più antica inviata dal sovrano di Ugarit Niqmaddu II ad Akhenaton, la più recente dal re degli hittiti Khattusili III a Ramesse II. Il primo chiede l’invio di un dottore affermando che nella sua terra non ce ne sono, il secondo pretende un miracolo. Ricordandosi dell’efficacia delle medicine inviategli qualche anno prima per curare un problema agli occhi, chiede al «fratello» Ramesse un medico in grado di rendere fertile la sorella Massanauzi, sposa del vassallo Masturi. Gli archivi diplomatici hittiti hanno conservato la risposta sarcastica di Ramesse II, dalla quale si scopre che la signora in questione aveva un’età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni. Il faraone consiglia perciò al «fratello» Khattusili di rivolgersi alle supreme divinità egizie e hittite. Se compiranno il portento, si premurerà di inviare un sacerdote esperto in incantesimi e un dottore specializzato affinché la gravidanza giunga a compimento nel migliore dei modi.

Il periodo della gestazione ha da sempre rappresentato un momento di vivida preoccupazione nel genere umano, tanto più in epoche in cui le conoscenze per affrontare i pericoli in cui incorrono madre e bambino erano assai limitate. Per affrontarli gli Egizi si affidavano a strategie di intervento fondate sulla medicina empirica, trascritte su papiro, il più famoso tra i quali si trova ora al Museo di Berlino. In questi veri e propri trattati di ginecologia e puericultura, a diagnosi accurate corrispondono spesso soluzioni che, ai nostri occhi, possono apparire più impostate su procedure magiche che su reali conoscenze farmaceutiche. È soprattutto la difficoltà nell’identificare gli ingredienti menzionati nelle ricette che dà quest’impressione e non è da escludere la reale efficacia di quanto indicato dai testi.

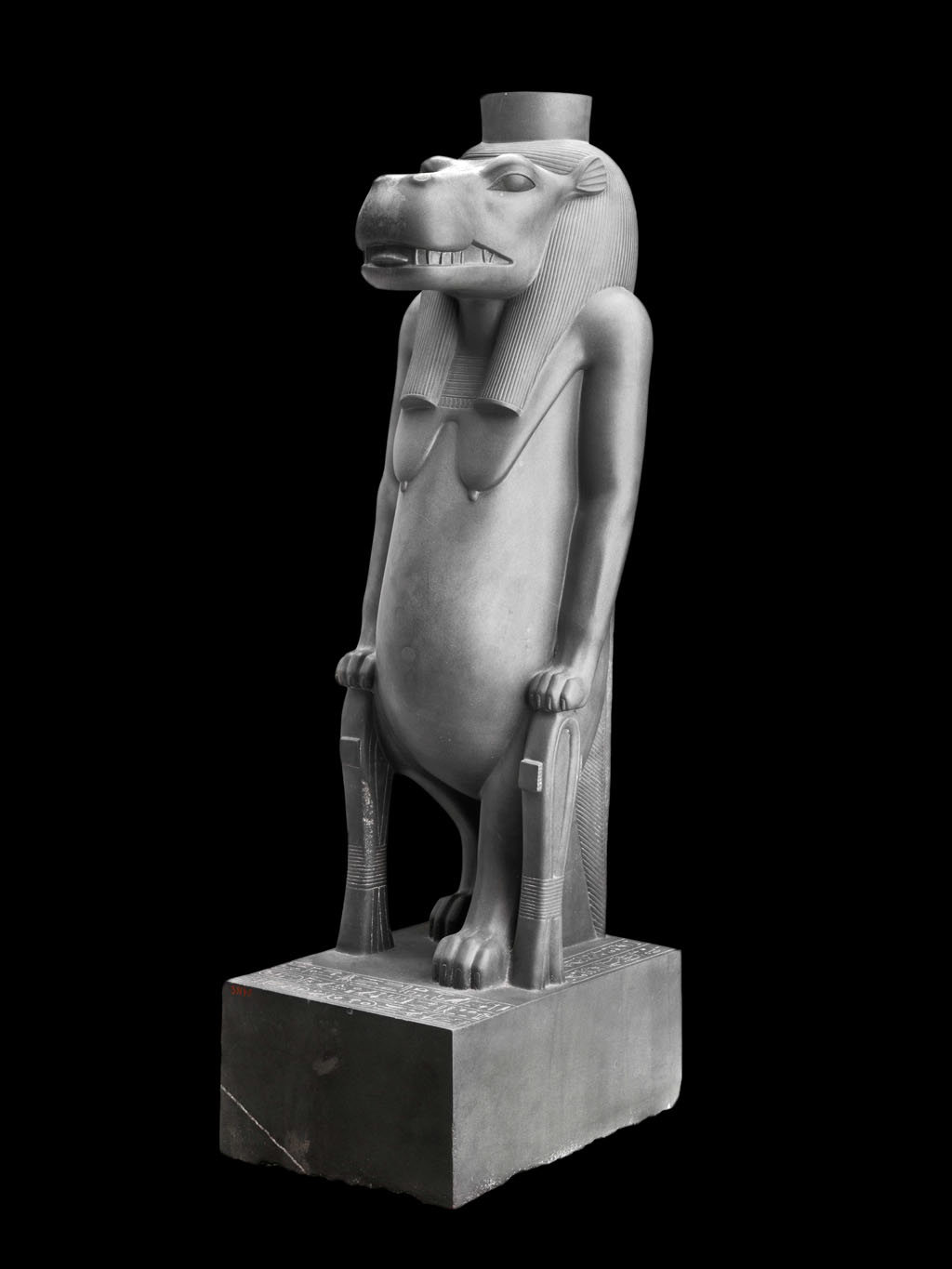

Vi erano comunque eventi che trascendevano qualsiasi conoscenza dell’epoca ed è proprio in questi casi che si cercava soccorso nell’ambito del soprannaturale. Si contano in migliaia gli amuleti recuperati nel corso degli scavi e riproducenti divinità ritenute efficaci nella protezione della madre e del neonato come il nano Bes o la dea Toeris. Quest’ultima era una divinità derivata dall’assemblaggio di animali pericolosi, come il coccodrillo, il leone e l’ippopotamo, le cui parti si innestavano armoniosamente su un ventre prominente e mammelle gonfie di latte femminili. L’apparenza mostruosa di Toeris serviva a spaventare il male e la sua potenza risalta in un’intensa luminosità in uno dei capolavori statuari del cosiddetto Rinascimento Saitico (seconda metà del VII secolo a.C.), commissionato dall’alto dignitario Pabasa, ritrovato da alcuni contadini a nord del Tempio di Karnak nel 1874 e oggi al Grand Egyptian Museum di Giza.

Anche Iside era invocata di frequente a protezione della madre e del bambino. Rimasta incinta dello sposo Osiride quando era già morto grazie alla magia, ebbe una gestazione funestata dai tentativi del malvagio Seth di estrarle il figlio Horus dall’utero. Il racconto dei sotterfugi cui la dea era ricorsa per portare a termine la gravidanza era ritenuto «potente» ed episodi legati alla gravidanza di Iside vennero trascritti su papiri, amuleti e i cosiddetti «Cippi di Horus», al centro dei quali vi era la figura del giovane dio con in mano serpenti e scorpioni, e i piedi piantati su una coppia di coccodrilli. Sulla superficie ricoperta di testi e figurazioni apotropaici di queste sculture veniva fatta scorrere acqua, poi somministrata ai malati. L’esempio più mirabile di tali monumenti è rappresentato dalla Stele Metternich esposta al Metropolitan Museum di New York.

Tempio di Sobek e Horus a Kom Ombo (Egitto), rilievo con strumenti chirurgici, amuleti e medicinali (II-I secolo a.C.). Foto Francesco Tiradritti

Statua della dea Toeris in schisto verde, metà del VII secolo a.C., da nord del Tempio di Karnak, Giza, Grand Egyptian Museum. Foto Sandro Vannini

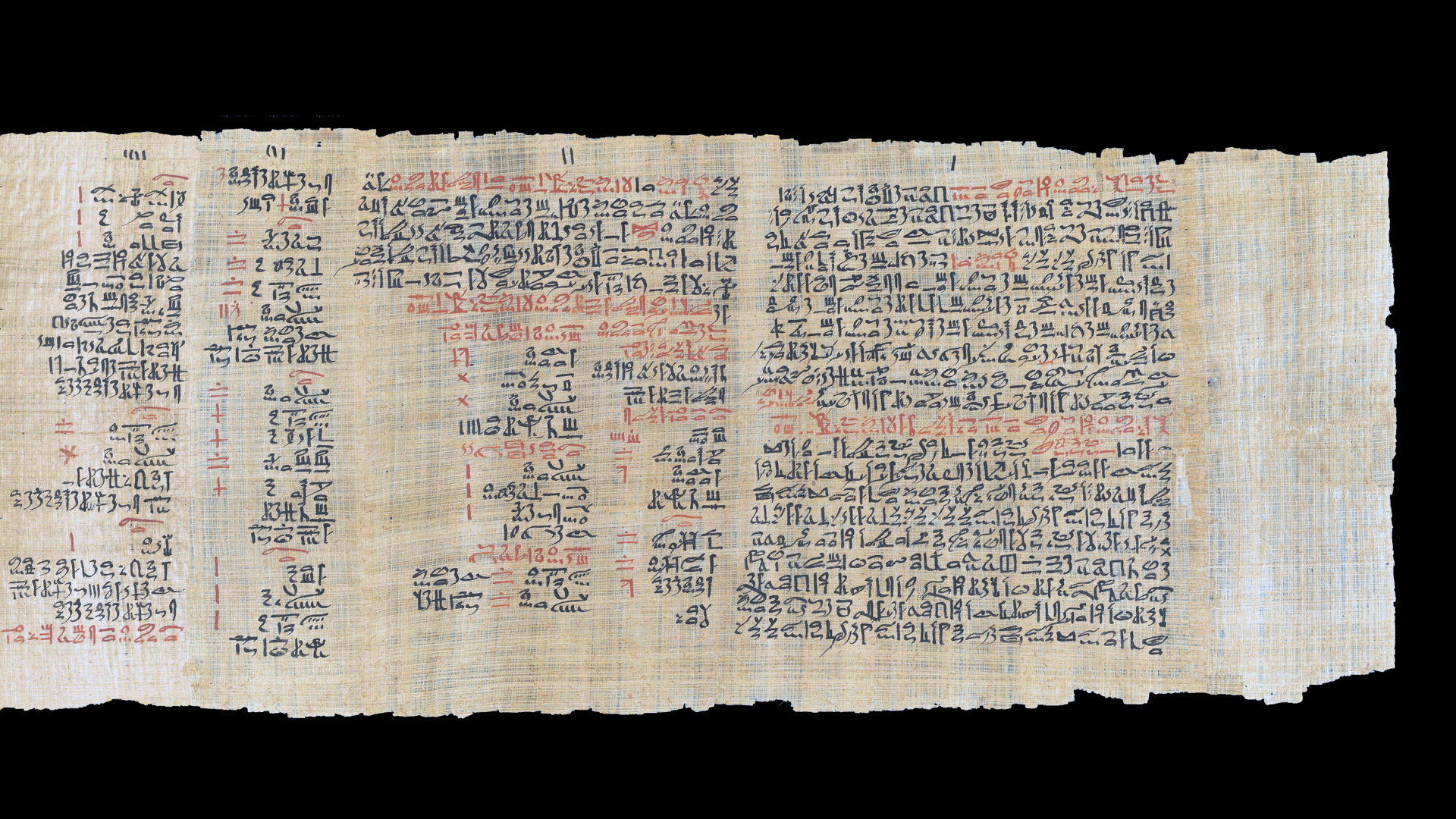

I testi egizi di argomento medico su papiro sono poco più di una quindicina. Il più antico proviene dall’insediamento che ospitava le maestranze addette alla costruzione della piramide dei Sesostri II (inizio del XIX secolo a.C.) ed è anch’esso un trattato ginecologico. I paragrafi finali indicano come capire se una donna è incinta, i precedenti sono destinati alla cura di una serie di patologie femminili la cui causa è invariabilmente riferita a problemi uterini.

I due testi medici egizi più importanti e famosi sono il Papiro «chirurgico» Edwin Smith (Accademia delle Scienze di New York) e il Papiro Ebers (Biblioteca Universitaria di Lipsia). In entrambi i casi si tratta di copie di originali più antichi, eseguite intorno alla metà del XVI secolo a.C. Il Papiro Edwin Smith non è completo e si interrompe nel bel mezzo della quarantottesima formula. È noto per la modernità dei procedimenti adottati. Ogni paragrafo comincia con un esame che tiene conto anche di indizi olfattivi e prevede la palpazione della parte offesa e la misurazione del battito cardiaco. Il medico emette infine la prognosi affermando di potere curare o tentare di combattere il male, oppure di non essere in grado di fare alcunché.

Il Papiro Ebers è invece completo. Copre numerose branche della scienza medica e mostra una conoscenza approfondita del corpo umano e delle patologie che lo potevano affliggere. L’impossibilità di identificare la maggior parte degli ingredienti menzionati nelle ricette rende difficile valutare quanto le cure prescritte fossero davvero efficaci oppure fossero basate su metodi che prevedevano soprattutto una grande fiducia accordata dal paziente al medico curante.

Un ritrovamento effettuato di recente dall’Università di Basilea testimonia anche l’alto grado di conoscenza della scienza ortopedica raggiunto dagli Egizi. Nel corso di scavi della Tomba Tebana 95 è stata recuperata la mummia di una giovane donna, vissuta all’inizio del I millennio a.C., che aveva perso in vita l’alluce destro e che perciò era impossibilitata a camminare. Il dito mancante era stato sostituito da una protesi in legno realizzata con massima cura e verosimiglianza. Le tracce di usura mostrano che era stata rimossa e riposizionata innumerevoli volte, provandone perciò l’efficacia.

Le prime colonne del Papiro medico Ebers, metà del XVI secolo a.C. Biblioteca Universitaria di Lipsia. Archivio Francesco Tiradritti

Protesi per alluce, dalla Tomba Tebana 95, inizio del I millennio a.C., Cairo, Museo Egizio, JE 100016a. Photo: Matjaž Kačičnik; © Università di Basilea

Non è l’unica traccia di intervento chirurgico rilevata su una mummia. Dalla Valle del Nilo provengono alcuni teschi sui quali sono state rilevate tracce di perforazioni. Se queste siano però avvenute quando l’individuo era ancora in vita, come risulterebbe da processi di calcificazione in atto su alcuni esemplari, o post mortem è ancora materia di dibattito.

In tempi recenti è anche aumentato il numero delle analisi, sempre più accurate, sulle mummie. Da queste si è appurato che gli Egizi soffrivano delle stesse malattie che affliggono l’uomo moderno e sono state rilevate anche numerose forme di tumori. L’unica differenza è che patologie oggi curabili in modo abbastanza semplice, risultavano allora letali. Come poteva esserlo un ascesso dentale, che è anche una delle cause di decesso invocate per la mummia identificata con quella di Ramesse II.

Quando si parla di sovrani, non si può prescindere da parlare del povero Tutankhamon, la cui mummia sembra non trovare mai pace. Dopo essere stata cotta e sezionata dall’archeologo britannico Howard Carter (Londra, 1874-1939) per estrarla dal sarcofago (rinvenuto nel 1922, Ndr), è stata sottoposta ad analisi di ogni genere che hanno condotto a ipotizzare una varietà di morti violente in numero così elevato da privare di ogni scientificità tutte le teorie espresse. Vale la pena di menzionare l’autopsia virtuale eseguita qualche anno fa soltanto per la bruttezza del risultato preferendo immaginarci Tutankhamon così come è stato immortalato nella meravigliosa maschera in oro che gli copriva il volto.

Proprio l’abbondante messe di informazioni disponibili attrae un numero elevato di dottori che, oltre a cimentarsi nell’interpretazione dei testi medici, si dilettano nell’emettere diagnosi sui capolavori artistici egizi.

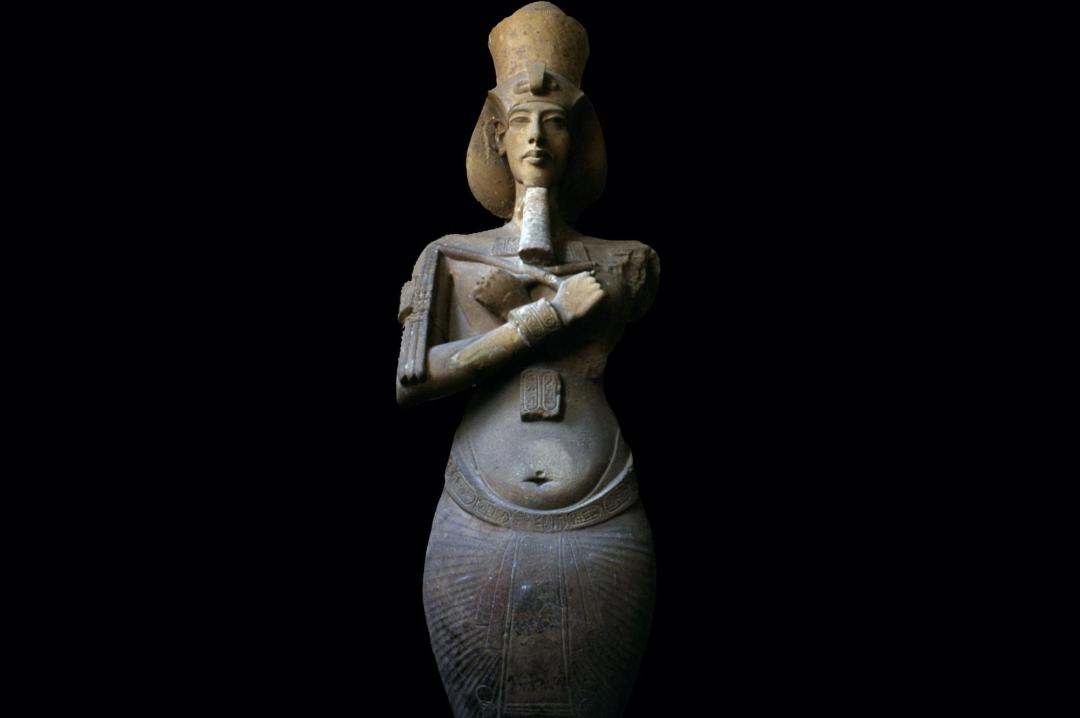

In questo caso, il più bersagliato è Akhenaton (seconda metà del XIV secolo a.C.), il cui regno fu caratterizzato da un’arte innovativa e in aperto contrasto con la tradizione. Questo processo condusse a ritrarre il sovrano, la consorte Nefertiti e le loro sei figlie in modo apparentemente deforme. Una minima conoscenza della cultura egizia rende subito evidente che le figure sono il risultato dell’esasperazione dei canoni artistici morbidi e femminei delle epoche precedenti. I medici, invece, sono convintissimi che la famiglia reale, ma soprattutto Akhenaton, soffrisse di tutta una serie di patologie gravissime. A nulla serve controbattere.

Lo so perché ho avuto anch’io un medico in pensione che una trentina di anni fa seguiva le mie lezioni di Egittologia al Circolo Filologico Milanese. Dopo un’accesa discussione in cui avevo tentato di convincerlo che l’arte è arte e la medicina è medicina, non mi era restato che mostrare, nel corso dell’incontro successivo, uno dei ritratti di Dora Maar eseguiti da Pablo Picasso nel 1937 e quindi chiedere al medico quale patologia affliggesse la poveretta, riprodotta con i due occhi a destra del naso e con la pelle del viso verde e gialla. Il medico non si presentò più ai miei incontri e devo confessare che non ne fui né sorpreso né rattristato.

La Stele Metternich, grovacca, metà del IV secolo a.C., ritrovata nelle mure di un convento francescano ad Alessandria (Egitto), New York, Metropolitan Museum of Art. Foto Francesco Tiradritti

Pablo Picasso, «Ritratto di Dora Maar», 1937, Parigi, Musée Picasso. Archivio Francesco Tiradritti

Altri articoli dell'autore

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio

Le figurine funerarie riportate alla luce da una missione francese sembrerebbero ricondurre al sovrano Sheshonq III, cui si devono importanti costruzioni nell’area. La località era stata scelta dai sovrani di origine libica della XXI e XXII dinastia come capitale del loro regno