Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Samantha De Martin

Leggi i suoi articoliCon la sua anima ambivalente sottesa tra l’auspicio, il verbo e l’aggettivo, «Fantastica», l’edizione numero 18 della Quadriennale torna a tastare il polso dell’arte. L’invito è quello di riscoprire la forza dell’immaginazione, captare la capacità dell’arte italiana post Duemila, dischiudere nuovi orizzonti e interrogare i sentieri complessi del contemporaneo.

Ma «Fantastica» è anche un’esortazione che invita a cogliere equilibri e disequilibri, in un’avventura sinestetica che lega musica e immagini. In corso fino al 18 gennaio 2026, questo racconto di interpretazioni inaugurato a Palazzo Esposizioni Roma (2,6 milioni di euro il costo complessivo) ospita 54 visioni di artisti, di cui 16 under 35 e 45 prime partecipazioni. Le opere, molte site specific, sono 187, distribuite in cinque sezioni affidate alla curatela di Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone. Promossa da Fondazione La Quadriennale di Roma e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, organizzata in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, con Intesa Sanpaolo come Main Partner, la mostra sguinzaglia i suoi filoni di indagine in un percorso che coinvolge gli ambienti al piano terra di Palaexpo.

Un riferimento storico connette «Fantastica» al primo piano del Palazzo di via Nazionale, dove un salto temporale di novant’anni omaggia la Quadriennale del 1935, appuntamento tra i più significativi in Italia tra le due guerre, con le sue 1.800 opere, 700 partecipazioni e 19 mostre personali. Questo progetto curato da Walter Guadagnini, intitolato «I giovani e i maestri: la Quadriennale del 1935», riporta al Palaexpo 31 artisti e una selezione di opere da collezioni pubbliche e private. Ci si aspetterebbe forse un maggiore affondo sul contesto storico nell’Italia di Mussolini, all’alba della guerra e degli effetti perversi dei totalitarismi europei.

In questa rievocazione per exempla dell’edizione del 1935, passata alla storia per avere portato i giovani al centro della mostra, esattamente come avrebbe voluto fare Luca Beatrice, presidente della Quadriennale di Roma dal 2024 e prematuramente scomparso lo scorso gennaio, si ritrovano maestri come Severini, Marini, Morandi, de Chirico (le cui fortune nel 1935 andavano declinando al punto da impedirgli di «mettere le cornici ai quadri perché troppo costose»). Tornano Pericle Fazzini, allora ventiduenne, il venticinquenne Corrado Cagli, Gisberto Ceracchini, incarnazione della nuova arte italiana. La documentazione dell’Archivio Biblioteca della Quadriennale e di alcuni archivi privati restituisce regolamenti, rassegne stampa, carteggi, accanto alle delusioni, alle aspettative, ai desideri dei partecipanti. La mostra è anche l’occasione per ritrovare opere esposte per la prima volta dal 1935, come «Natura morta con la ghiandaia» di Filippo de Pisis.

Una veduta della 18ma Quadriennale d’arte con l’opera di Giulia Cenci (curatore Francesco Bonami). Courtesy of Fondazione La Quadriennale di Roma. Photo: Agostino Osio-Alto Piano

Una veduta della 18ma Quadriennale d’arte con opere di Emilio Gola, Siro Cugusi e Roberto de Pinto (curatore Luca Massimo Barbero). Courtesy of Fondazione La Quadriennale di Roma. Photo: Agostino Osio-Alto Piano

Torniamo alla «Fantastica». Il pubblico s’inoltra nella complessità dei sentieri tracciati dalla mostra, a partire dall’articolata curatela di Luca Massimo Barbero, che firma la sezione «La mia immagine è ciò da cui mi faccio rappresentare: l’autoritratto». In uno spazio che ricorda lo schermo di un iPad, Barbero prende spunto dall’«Orfeo» di Jean Cocteau, in cui lo specchio diventa soglia tra due mondi comunicanti. Se per Gianni Caravaggio autoritratto è abbandonarsi completamente allo stupore e al mistero, come quello racchiuso nel destabilizzante blocco di marmo nero avvolto da un cielo di carta, Vedovamazzei buca gli occhi a un ritratto di Kafka per appropriarsi dello sguardo dello scrittore.

Nella sezione «Memoria piena. Una stanza solo per sé», Francesco Bonami lascia al pubblico la libertà di trovare connessioni tra gli artisti partecipanti, «vivi» e «con meno di cinquant’anni». Sembra non esserci alcun nesso tra gli attrezzi agricoli trasformati da Giulia Cenci in componenti plastiche e le costellazioni di Lorenzo Vitturi che, ripercorrendo il viaggio del padre da Venezia al Perù, intreccia colorate sovrapposizioni tessili. «Eppure, spiega il curatore, in tutti loro si fa avanti una necessità di definire quello che Virginia Woolf cercava, una stanza invisibile ma tutta per sé».

Nella sezione «Il tempo delle immagini. Immagini fuori controllo?», affidata a Emanuela Mazzonis, la fotografia si interroga invece sul suo utilizzo nell’arte contemporanea. Fino a che punto possiamo fidarci di quello che guardiamo? Teresa Giannico tenta una risposta con «Genoa, July 2001-Reverse Image Search» (2025), dando in pasto a un noto motore di ricerca una foto scattata durante il G8 di Genova. Le immagini ottenute spaziano dal ricordo della violenza a un improbabile set di cosmetici.

Più «anarchica» la sezione curata da Francesco Stocchi, volutamente senza titolo per esaltare l’atto creativo, a ripristinare la centralità dell’artista nella creazione dell’opera e di uno spazio espositivo che diventa un laboratorio sperimentale.

Una creatura metamorfica, per metà pesce, frutto di un esperimento genetico immaginario, invita a guardare al mito, alla scienza, alle trasformazioni sociali, partendo dalle ultime ricerche in ambito genetico. Si tratta di «Exiled in Domestic Life», l’installazione di Agnes Questionmark nella sezione «Il corpo incompiuto» di Alessandra Troncone.

A uniformare gli spazi (e le visioni) è l’allestimento firmato BRH+/Marco Rainò & Barbara Brondi, pensato per «disegnare i vuoti che avrebbero dovuto accogliere opere e visitatori».

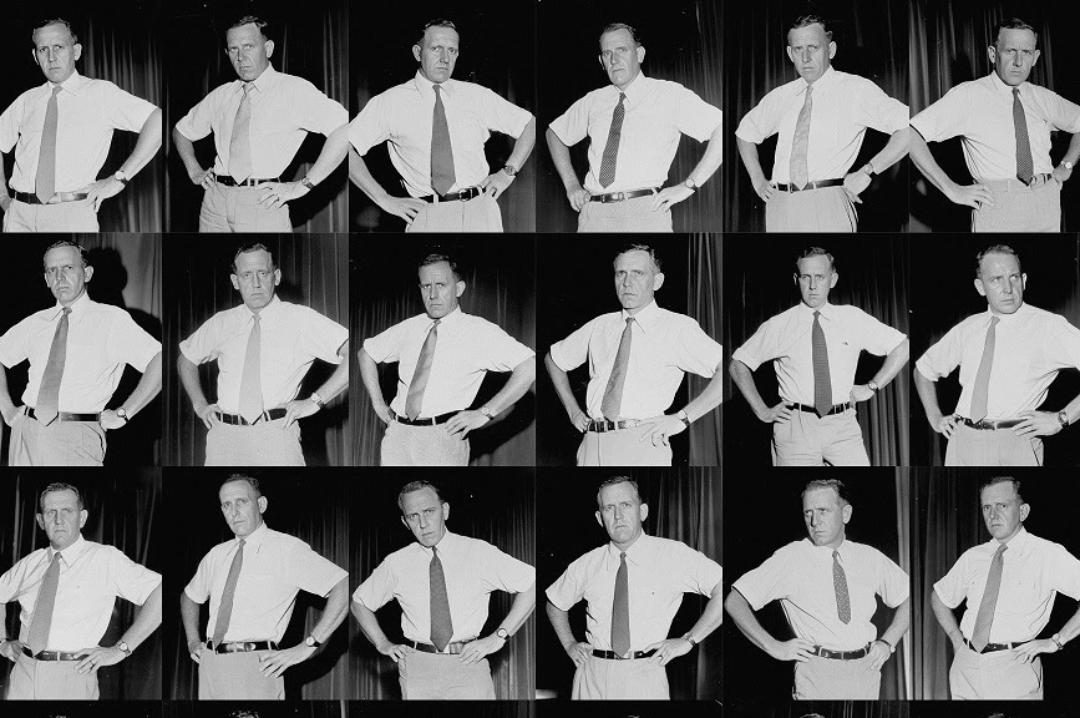

Al primo piano le tonalità dei bianchi e dei grigi cedono al colore, lo stesso che aveva caratterizzato la storica Quadriennale del 1935. Si scivola in un percorso anulare per ritrovarsi faccia a faccia con l’«Acrobata» di Giovanni Romagnoli, prestito dalle collezioni Intesa Sanpaolo. Con le mani sui fianchi, ad aspettare qualcosa, l’acrobata è ritratto in un momento di riposo. Fantastica, o forse no, con lo sguardo all’orizzonte e alla poco rosea storia che verrà.

Una veduta della 18ma Quadriennale d’arte con opere di Giovanni Ozzola e Jacopo Benassi (curatrice Emanuela Mazzonis di Pralafera). Courtesy of Fondazione La Quadriennale di Roma. Photo: Agostino Osio-Alto Piano

Una veduta della 18ma Quadriennale d’arte con opere di Mario Sironi e Arturo Martini (sezione «I giovani e i maestri: la Quadriennale del 1935», curata da Walter Guadagnini). Courtesy of Fondazione La Quadriennale di Roma. Photo: Agostino Osio-Alto Piano