Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliVenticinquemila disegni e 114mila stampe dal Cinquecento all’Ottocento: questo il patrimonio dell’Istituto Centrale per la Grafica (Icg), cui vanno aggiunte le collezioni di disegni (2.800) e delle stampe (27mila) della Calcografia Nazionale, queste ultime tirate nella Stamperia dalle matrici della stessa Calcografia stessa, le 24mila lastre, prevalentemente in rame, che costituiscono la più vasta raccolta di matrici al mondo, comprensiva della quasi totalità dei rami incisi da Giovanni Battista Piranesi.

Poi ci sono le 18mila stampe vendute o donate da artisti moderni e contemporanei. Poi ci sono le Collezioni fotografiche, che annoverano circa 17mila pezzi tra negativi, positivi, dagherrotipi e ferrotipi. Il fondo di opere multimediali (oltre un centinaio) raccoglie opere video, film sperimentali e opere tridimensionali e seriali (note come multipli). Qui si va dal cinema sperimentale alla computer art, dalla video arte alla videoanimazione.

Chissà quanti fra le migliaia turisti che stazionano ogni giorno davanti alla Fontana di Trevi sanno che tutto questo è conservato nelle sede dell’Istituto. Alle spalle della «cascata» allegorica di marmo e travertino concepita nella prima metà del ’700 da Nicola Salvi, nel complesso architettonico costituito dal Palazzo Poli e dal Palazzo della Calcografia.

Dopo i due brevi mandati assolti da Maria Cristina Misiti e da Mario Scalini, successori di Maria Antonella Fusco (al timone per dieci anni, sino al 2019) è ora diretto da Maura Picciau (Cagliari, 1965). Si tratta dunque di riprendere le fila di una illustre tradizione che ha visto l’Istituto attivo sui due fronti della storia e dell’attualità non solo attraverso la programmazione espositiva e l’attività di studio e ricerca, ma anche sul versante del restauro e della stampa, tramite i laboratori attivi in sede.

Un esempio di quello che fa abitualmente l’Icg è storia recentissima: mentre una mostra nelle sale della Calcografia celebrava il centesimo compleanno di Guido Strazza, con una selezione dal fondo di oltre 1.300 opere tra stampe e matrice giunte in donazione dall’artista e con la presentazione di una cartella di incisioni tratte da una selezione di sue matrici e tirata dai torchi della Stamperia dell’Istituto, Maria Cristina Misiti e Giovanna Scaloni, una delle studiose attive nel museo, presentavano un libro multimediale dedicato al nume tutelare di questo luogo, Giambattista Piranesi appunto (www.piranesimultimediale.it): il «Sogno impossibile» di questo gigante del ’700 è indagato da un gruppo di studiosi e specialisti lungo tutti i versanti della sua multiforme attività di incisore, architetto, designer, antiquario e archeologo.

Maura Picciau, lei si è insediata nell’estate del 2022. Quali obiettivi si è posta?

Non possiamo limitarci alla sola attività di conservazione. Maria Antonella Fusco, durante la sua direzione ha compiuto due atti fondamentali, iscrivendo l’Istituto all’Icom (International Council of Museums) e all’Amaci, l’Associazione Musei d’arte contemporanea italiani. È la stamperia stessa, sono i nostri torchi che ci chiedono questo: devono lavorare in senso storico, documentando il patrimonio esistente, però devono guardare anche all’immagine che verrà, al nuovo pensiero artistico. La vocazione all’esplorazione che caratterizza il nostro Istituto, un organismo dalla natura ibrida, attiva sul patrimonio storico e sul presente, deve allargarsi anche di più al pubblico, secondo la via intrapresa da Antonella Fusco. Io mi riconosco appieno in questo allargare la platea, così come è nella mia natura scrivere atti di relazione e di intesa. Tutto questo è la miglior difesa del proprio patrimonio e della propria attività che un museo o un istituto di cultura possa attuare. E poi vuol dire anche abbassare i costi. Anche la mia formazione è ibrida: ho lavorato nei musei e ho diretto diversi archivi. Dunque sono ben conscia dell’importanza della messa in valore e della conservazione, così come delle ragioni della collettività.

Quando è stata nominata si è parlato di lei come di una contemporaneista. Tra l’altro è una profonda conoscitrice dell’opera di Maria Lai.

Ripeto: ho una formazione e un curriculum compositi. In passato mi sono dedicata allo studio dell’oreficeria sacra, ma anche all’insegnamento, che ho lasciato per entrare, come detto, in Soprintendenza. Il contemporaneo? Dal 2002 al 2006 ho lavorato alla Galleria Nazionale d’arte moderna, occupandomi del settore del libri d’artista, ma anche come direttrice dell’archivio storico. Per quanto riguarda il libro d’artista ho avuto la fortuna di potermi giovare della collaborazione e dei consigli di un grande specialista come Giorgio Maffei, attraverso un rapporto proseguito anche in seguito. Ora ho la possibilità di tornare a coltivare il mio amore per la carta anche attraverso le acquisizioni per l’Istituto Centrale per la Grafica.

Non la spaventano le insidie di un territorio complesso come il contemporaneo?

In qualità di funzionario dello Stato ho precise responsabilità. Non posso e non devo agire come un curatore privato. Quindi le acquisizioni hanno e avranno uno standard molto alto ed essere effettuate con capacità di selezione. Questo vale anche per le mostre. Tutto deve essere mirato al rilancio di una grafica creativa, d’ingegno, di alto profilo artistico.

Quali sono stati i primi acquisti sotto la sua direzione?

Per quanto riguarda la grafica, sono in corso di acquisizione un nucleo di disegni e di una cartella di incisioni di Giuseppe Penone, e di uno straordinario libro d’artista di Alighiero Boetti, I mille fiumi più lunghi del mondo, del 1977, nella versione con copertina ricamata. E poi stiamo concludendo un’altra importantissima acquisizione. Non posso ancora annunciarla ufficialmente, ma si tratta di un grande artista internazionale. Sul fronte dell’antico, è arrivato un libro di William Blake, Illustrations of the Book of Job, una raccolta di incisioni originali pubblicata nel 1826. Si tratta di un esemplare molto raro, precedente all’edizione vera e propria in quanto le stampe sono contrassegnate dalla scritta «proof», cioè «prova».

Poi ci sono le acquisizioni e l’attività che riguardano la fotografia. È in fase di acquisizione un’opera completa di Guido Guidi, intitolata «Preganziol» (un comune in provincia di Treviso) e realizzata in una casa messagli a disposizione dall’Università di Venezia, dove lui in 16 scatti registra il trascolorare del tempo in un’ora, dalla luce alla penombra.

Lei sta curando una collana editoriale pubblicata da Corraini di Mantova, intitolata «Altri sguardi» e promossa dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. Com’è nata l’idea di questo un viaggio fotografico nelle aree archeologiche, nelle case museo, nei monumenti e nei musei italiani meno noti al grande pubblico?

L’idea è scaturita da una conversazione con Olivo Barbieri, il fotografo protagonista del primo volume, dedicato a Venosa. Si tratta di libri in cui alla fotografia di grandi autori si accompagnano gli scritti di un letterato e di un critico, nel suo caso, rispettivamente, Franco Arminio e Francesco Zanot. È un modo diverso per scoprire o riscoprire, e insieme documentare, una parte del nostro patrimonio storico e artistico.

Il secondo libro è incentrato su Caprera, con fotografie di Paola de Pietri e testi di Marcello Fois e Antonello Frongia. A Silvia Camporesi si devono invece le immagini del volume dedicato alla Cappella Espiatoria di Monza, il luogo dove fu ucciso il re Umberto I, e in questo caso hanno scritto Lisa Parola e Marinella Paderni.

Che cosa resterà all’Istituto Centrale per la Grafica di questo progetto?

Ho chiesto in contraccambio a ciascun fotografo tre scatti in buona stampa per l’Istituto Centrale per la Grafica, e altri tre per il museo o il sito dove le immagini sono state realizzate. Noi e i siti interessati abbiano inoltre il diritto di utilizzazione, ad esempio a scopo promozionale, per tre anni. Il progetto sta proseguendo; al termine dedicheremo a questo lavoro una mostra a Palazzo Poli.

Le mostre appunto. Che cosa avete in programma?

Abbiamo stabilito un calendario sino al 2025. Nelle sale espositive della Calcografia la più vicina è quella incentrata sulla matrice di «La Strage degli Innocenti» di Raffaello, incisa da Marcantonio Raimondi, di proprietà dei Musei Civici di Pavia e restaurata nei nostri laboratori (2-19 marzo); sarà poi la volta di una doppia personale di Maria Pina Bentivenga e Mei Chen Tseng, due artiste che si dedicano all’incisione (23 marzo-30 aprile). Alle artiste del ’900 attive nella grafica è dedicata una rassegna aperta dall’11 maggio al 23 luglio. Seguirà una mostra dedicata alla Via Appia, candidata a entrare nei beni riconosciuti dall’Unesco, attraverso le opere conservate nelle nostre collezioni (15 settembre-7 gennaio). A Palazzo Poli, invece, dal 28 marzo al 4 giugno si aprirà la mostra «Le Marche. L’unicità della molteplicità» e da ottobre a gennaio si svolgerà la rassegna sul progetto fotografico già citato, «Altri sguardi».

Maura Picciau dirige dall’estate 2022 l’Istituto Centrale per la Grafica a Roma

Altri articoli dell'autore

Le opere dell’artista inglese alla Fondation Louis Vuitton di Parigi mettono (quasi) tutti d’accordo: dalle celebri piscine californiane ai paesaggi dello Yorkshire, è salutato come l’ultimo grande maestro, portatore di emozioni positive ed empatia in un mondo in guerra

Siamo nell’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata» in cui, è opinione assai diffusa, la parte politica e diplomatica prevale su quella artistica

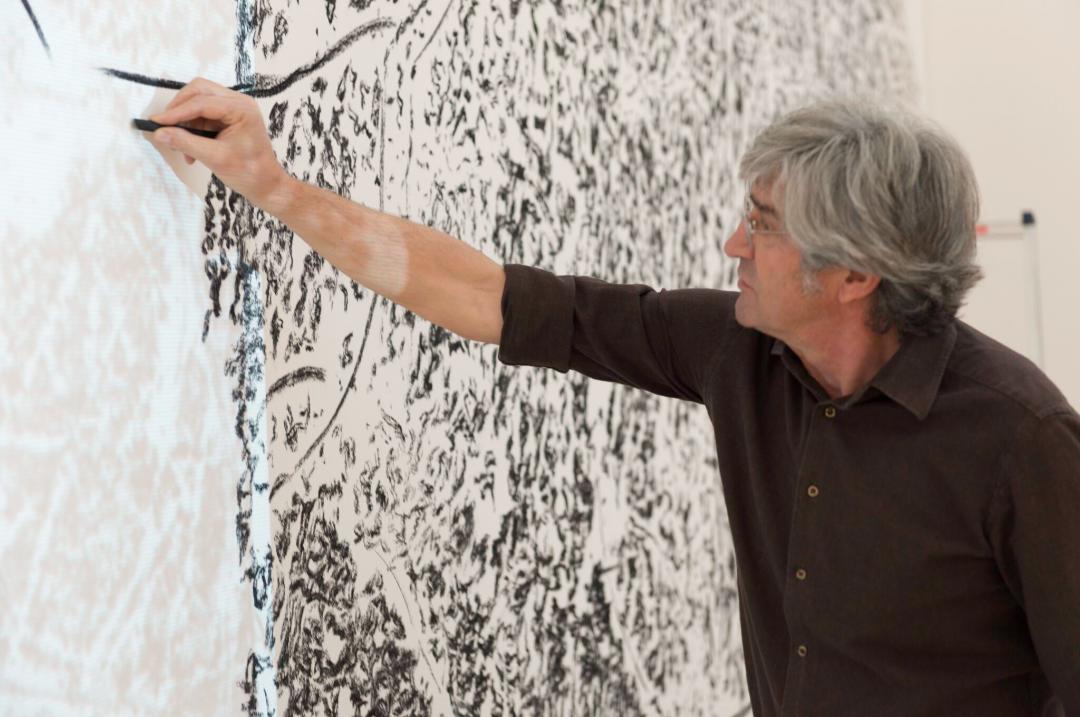

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

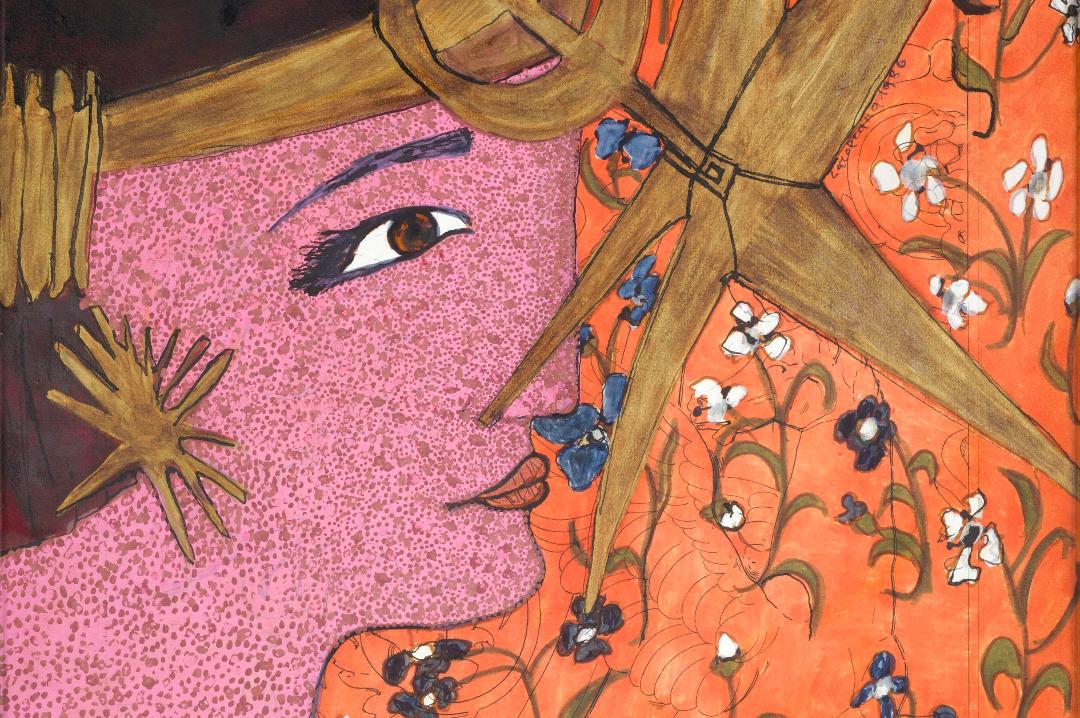

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica