Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliCompie 70 anni Italia Nostra, una delle principali associazioni di tutela del territorio che si annoverino a livello internazionale. Sul sito italianostra.org è disponile il calendario aggiornato delle tante iniziate previste per l'anniversario, compresi il 28-30 ottobre il Congresso nazionale e il 25 novembre il Premio nazionale Zanotti Bianco.

Italia Nostra venne fondata il 29 ottobre 1955 da Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini dall’Onda, Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto, Luigi Magnani e Hubert Howard, dal 1951 marito della principessa Lelia Caetani, sostanzialmente la prima finanziatrice di Italia Nostra. Oggi l’associazione ha 10mila iscritti sul territorio nazionale suddivisi in 200 Sezioni.

L’ente, riconosciuto ufficialmente il 22 agosto 1958 con decreto del presidente della Repubblica, vede dal 5 ottobre 2024 ai vertici l’economista ambientale e docente della Bocconi di Milano Edoardo Croci mentre Giovanni Losavio (già giudice presso la Corte di Cassazione a Roma e dal 1976 al 1978 numero uno dell’Istituto per i Beni culturali della Regione Emilia-Romagna, iscritto all’associazione da 60 anni e presidente nazionale nel 2007-09) ne rappresenta la memoria storica.

Dottor Losavio, come si arrivò alla nascita di Italia Nostra?

L’associazione è longeva e ha attraversato i 70 anni della più profonda trasformazione del nostro Paese. Ma la sua funzione non si è certo esaurita, perché continua a essere strumento di democrazia. Lo disse Giorgio Bassani in una intervista alla Rai di qualche anno dopo la fondazione: «Era nostro intento promuovere la democrazia anche attraverso la tutela di patrimonio artistico e naturale». Allora l’Italia era una giovane democrazia, solo da pochi anni la tutela, attraverso l’articolo 9 della Costituzione, era divenuta compito primario della Repubblica. Un ristretto gruppo di élite intellettuale di cultura umanistica (siamo negli anni del dirompente boom economico) avverte la responsabilità civile e politica di quel ruolo di fronte all’allarmante «processo di distruzione, sempre più grave, al quale è stato sottoposto il nostro patrimonio nazionale» (lo scrissero i fondatori nell’atto costitutivo). Così danno vita a una associazione nazionale col proposito di superare la condizione elitaria e diffondere il senso di responsabilità verso i problemi che attengono a paesaggio e patrimonio «in rapporto allo sviluppo della moderna urbanistica». Non si tratta dunque di conservazione per sé stessa, ma di una concezione innovativa della tutela che non isola arte e monumenti dal contesto sociale che li ha espressi e li rende partecipi dell’ordinato sviluppo del territorio e della città. A guidare quegli intellettuali fu Umberto Zanotti Bianco (1889-1963), il primo presidente, fino alla morte: un liberale, attivo antifascista, figura incomparabile di meridionalista militante, educatore, fervente organizzatore, dai molteplici interessi anche archeologici, nominato senatore a vita da Luigi Einaudi.

Come si è poi sviluppata l”Associazione, a partire dalla sua fondazione?

Si trattava di uscire dall’orizzonte romano per dar vita alla trama organizzativa dell’associazione estesa nell’intero Paese, mobilitando l’opinione pubblica non solo nei più importanti capoluoghi. Si diffondono così le Sezioni, oggi quasi 200, coordinate da Consigli regionali. La manifestazione di grande rilievo pubblico che consolidò nel Paese la presenza di Italia Nostra e la accreditò presso le istituzioni nazionali fu la mostra «Italia da salvare», inaugurata a Milano nel 1967 e poi itinerante a Roma e in altre città. Una ragionata rassegna di immagini di abbandono e violenza distruttiva, un messaggio rivolto a Governo e Parlamento: non era più tollerabile l’indifferenza delle istituzioni che da quella drammatica rappresentazione avrebbero dovuto ricavare indicazioni per una seria politica di tutela e un programma nazionale di interventi legislativi e operativi. Fu lo straordinario successo della geniale strategia comunicativa concepita da Renato Bazzoni, il quale poi nel 1975, con Giulia Maria Crespi, avrebbe dato vita al Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano sul modello del National Trust britannico.

Quali sono state le principali battaglie di Italia Nostra?

Perduta (ma lasciò un segno forte) quella per la salvaguardia di Baia di Panigaglia (La Spezia), il Golfo dei poeti caro a Shelley e Byron che fu condannata da Esso ed Eni a subire l’offesa del rigassificatore; vinta quella per la legge speciale per Paestum, protetta da un vasto alone di rispetto; e vinta anche l’opposizione alla translagunare panoramica che da Chioggia a Punta Cavallino avrebbe soffocato Venezia dentro un recinto di cemento armato. Fu l’occasione per porre a livello internazionale la «questione Venezia» contro il criminale imbonimento della laguna che la circonda e protegge. La mostra che rappresentò i problemi dell’incomparabile città fu portata a Parigi, Strasburgo, Londra, Varsavia. Fu inoltre premiata, a Roma, la strenua difesa della Via Appia antica, «regina viarum» (decisivo il contributo di Antonio Cederna con i martellanti articoli su «Il Mondo» di Mario Pannunzio) attraverso la destinazione a parco pubblico dell’intero comprensorio, da Porto San Sebastiano ai confini comunali, sottratto all’assedio della edilizia speculativa che lo stava consumando: un esemplare intervento urbanistico a tutela di un vasto compendio archeologico.

La capillarità sul territorio ha dato forza a Italia Nostra?

Sì, l’associazione diffusa ha potuto dar vita nelle città a un vero e proprio movimento per la tutela dei centri storici verso il riconoscimento normativo, come speciale parte dell’insediamento urbano per un’appropriata disciplina di risanamento conservativo. È la «legge ponte» del 1967 che impone ai Comuni la perimetrazione del centro storico rimesso alla disciplina conservativa del piano regolatore, secondo definizione, principi e criteri dettati dal decreto ministeriale dell’anno dopo, che varranno poi come principi fondamentali a orientare la potestà legislativa delle Regioni in materia urbanistica. A quella legge e alle leggi regionali che ne seguirono si deve quanto si è potuto preservare nelle città. Alle Sezioni dell’Emilia-Romagna di Italia Nostra, per fare un esempio, si deve la motivata proposta del Parco naturale del Delta Padano, accolta dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto. La Sezione di Ferrara ha anche promosso il restauro della cerchia di mura della città, capolavoro rinascimentale di Biagio Rossetti.

In tempi recenti, Italia Nostra ha criticato la riforma del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Perché?

La riforma (del 2014, Ndr) ha costituito in enti di gestione autonomi la gran parte dei musei dello Stato, sottratti quindi alle Soprintendenze delle quali storicamente e funzionalmente costituivano uffici integrati nella istituzione di tutela, nel proposito di ottenerne la massima valorizzazione anche in funzione turistica. Sono affidati a direttori selezionati per concorso esterno, assegnando al ministro la scelta conclusiva (per i musei di prima fascia, al direttore generale Musei per quelli di seconda fascia, Ndr). Ne è risultata la disarticolazione dell’assetto, compatto e consolidato, dell’amministrazione dei beni culturali con la mortificazione delle Soprintendenze e dell’esercizio della tutela. Inoltre per ragioni di economia di spesa, nell’unitario ufficio sono state accorpate le tre materie (archeologia, paesaggio/beni immobili, beni culturali mobili) con organici insufficienti e neppure integralmente coperti. Occorre dunque ripristinare l’efficienza funzionale delle Soprintendenze con incremento degli organici e con la congrua rivalutazione del trattamento economico dei funzionari tecnico-scientifici.

Che cos’altro occorre fare, a livello di tutela?

Si ripristini subito il requisito temporale (consolidato dalla prima legge di tutela del 1902 e adottato in tutta Europa) per il riconoscimento dell’interesse culturale del bene immobile o mobile, se la sua esecuzione, cioè, risalga a oltre 50 anni. L’elevazione di quella soglia a 70 anni fu disposta tra 2011 e 2017: per gli immobili con il dichiarato fine di favorire l’attuazione del federalismo demaniale, per i beni mobili al fine di agevolare la circolazione nel mercato internazionale dell’antiquariato. Sono vincenti gli interessi che insidiano la integrità stessa del patrimonio, amputato nella sua dimensione temporale e sfrontata è l’offesa al rango costituzionale della tutela. Mentre sul fronte dell’urbanistica i recenti, denunciati, fenomeni di abuso edilizio per l’arbitraria applicazione della disciplina di ristrutturazione edilizia a costruzioni radicalmente nuove con incommensurabile incremento di volumi rendono evidente la necessità di una legge statale che detti stringenti principi alla potestà legislativa delle Regioni nel governo del territorio. Sia sovrano l’interesse generale, sia riaffermata la riserva pubblica della potestà di pianificazione urbanistica che invece le leggi regionali fanno generalmente oggetto di accordo tra Comune e proprietario privato interessato.

Che cosa farebbe se avesse una bacchetta magica?

Non saprei maneggiarla ma, come ho detto, penso soprattutto al ripristino di efficienza e fermezza delle Soprintendenze per la tutela e il ripristino della legalità nell’urbanistica. Oggi inoltre incalza la rivendicazione di diffusi insediamenti Fer (Fonti di energia rinnovabile, eolico e fotovoltaico) e in quel sistema anche l’accertata inidoneità di un’area non ne comporta affatto l’assoluta incompatibilità, neppure per gli ambiti di tutela paesaggistica e perfino per quelli di dichiarato interesse storico e artistico. Il vaglio in concreto di ogni singolo insediamento Fer è stato sottratto alle Soprintendenze e accentrato al Ministero nella speciale Soprintendenza Pnrr, più vicina alle istanze della convenienza politica. Ecco, avessi la bacchetta magica, terrei fuori per legge le Fer dal paesaggio tutelato e dai luoghi di riconosciuto interesse culturale.

Giovanni Losavio, memoria storica di Italia Nostra

Altri articoli dell'autore

Palazzo d’Accursio riunisce 82 lavori tra incisioni, disegni, acquerelli e dipinti, provenienti dall’archivio della famiglia dell’artista e da alcune collezioni private

Palazzo Montani Leoni a Terni ospita 45 delle oltre 1.100 opere della fondazione: un viaggio di otto secoli dal Medioevo al Rinascimento fino alle avanguardie del Novecento

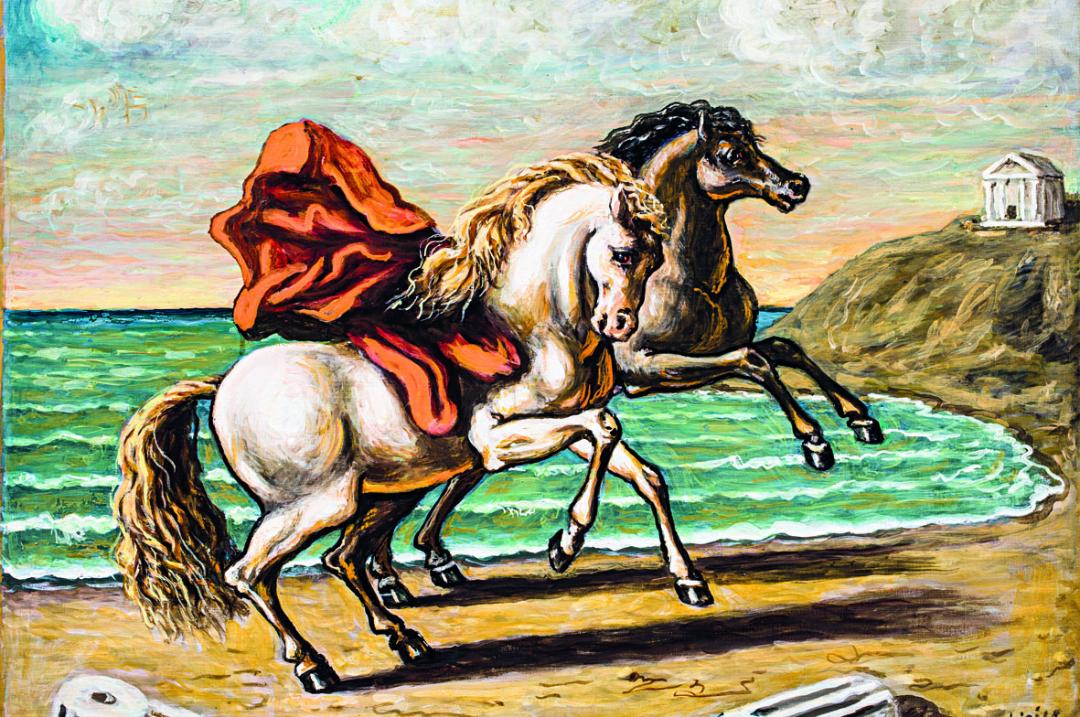

L’ala nuova di Palazzo dei Musei ospita 50 dipinti provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma

Un recupero complessivo della Rocca estense ha ovviato ai danni del terremoto e al dissesto strutturale causato da un improvvido intervento degli anni Settanta