Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoliÈ una storia milanese quella raccontata dalla mostra presso Magazzino, che riunisce il genio di due protagonisti del ’900 italiano: «Macchine inutili. Gianni Colombo e Bruno Munari», curata Marco Scotini con la collaborazione dell’art advisor Filippo Percassi, porterà negli ambienti della galleria romana, dal 24 novembre al 20 gennaio 2024, una decina (ciascuno) di opere esemplari degli anni ’60 di questi due artisti, così diversi negli esiti linguistici quanto affini nello spirito che li sosteneva.

E il senso di ciò è tutto nel principio di inutilità, oltre che di anti-macchine, riportato ora nel titolo, e messo in opera dal più anziano Munari in specifici suoi cicli produttivi. In un mondo dell’utile (economico) e dell’utilità (pratica) a tutti i costi, l’«arte munariana» e «colombiana» proponeva, se non altro per controbilanciamento, l’invenzione libera e ludica di oggetti, processi e ambienti, il cui fine era «solo» la conoscenza e la poesia.

Si capivano bene, Munari e Colombo, e si volevano bene. Il più anziano, Munari (1907-98), fece anche da mentore al più giovane Colombo (1937-93), ispirando le sue opere giovanili, eseguite durante la militanza, tra il ’59 e il ’64, nel Gruppo T, costituito assieme ad Anceschi, Boriani, De Vecchi e Varisco. La loro arte programmata e cinetica nasceva proprio da una costola dell’inventiva munariana, studioso delle leggi della percezione ottica e del movimento.

Nel ’62 Munari invitò anche Colombo a esporre alla fondamentale mostra, da lui curata, «Arte programmata», presso il negozio Olivetti di Milano. Ecco i titoli della produzione di Munari tra anni ’50 e ’60, che intrigò Colombo: «Negativi-Positivi», «Macchine Aritmiche», «Libri illeggibili», «Il mare come artigiano», «Ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari», «Forchette parlanti», «Far vedere l’aria» ecc.

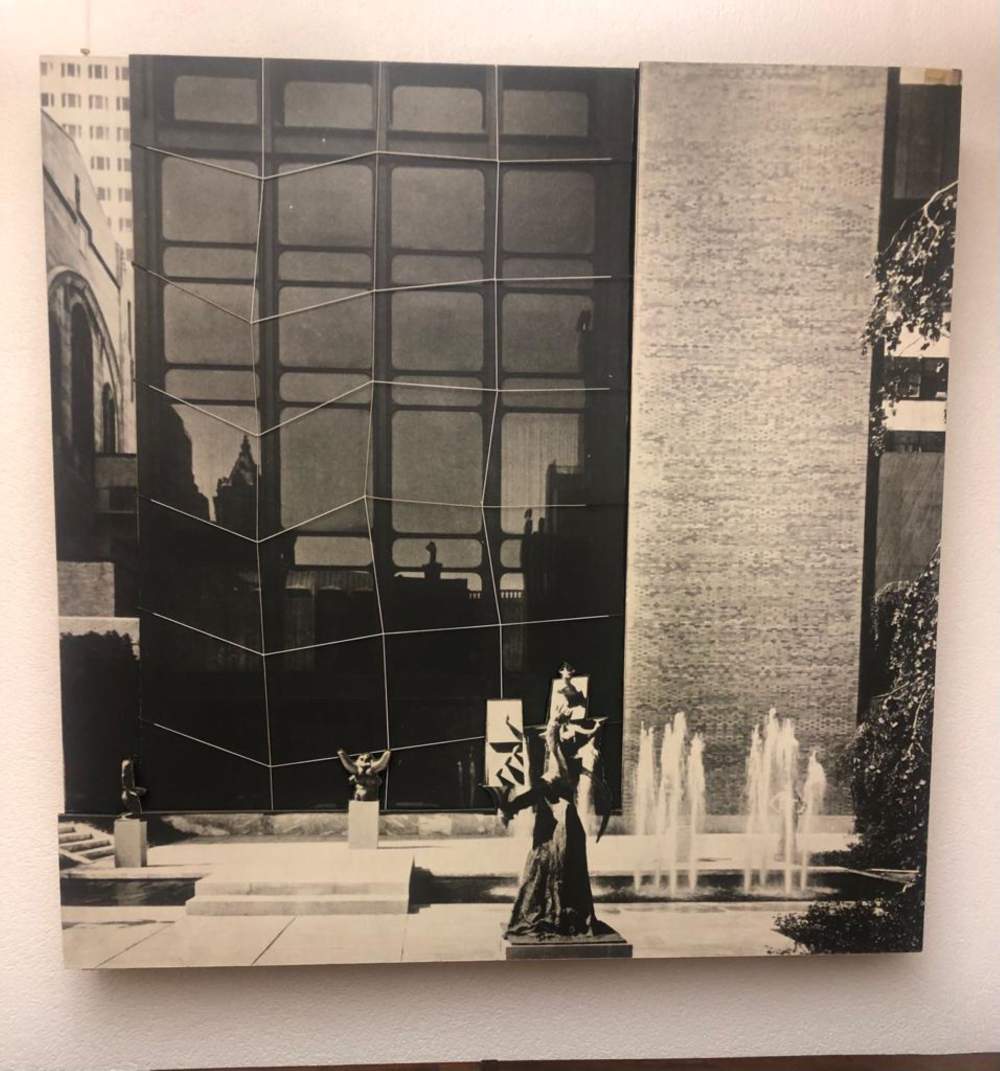

Colombo sostituì la componente ironica con quella architettonica, ma la messa in crisi delle consuetudini percettive e concettuali era la stessa, come dimostrano cicli, testimoniati in questa mostra, degli ambienti di «Spazio Elastico», delle «Bariestesie» e delle «Topoestesie»: ambienti, appunto, luoghi attraversabili ed esperibili, nel loro carico di disorientamento effettivo.

Intessuti da griglie mobili di fili in movimento, o costituiti da pavimenti inclinati e pilastri sghembi, queste opere-ambiente erano grandi «macchine inutili», ma preziosissime, della percezione, luoghi di messa in crisi delle illusorie ovvietà, dispositivi filosofici della conoscenza del mondo. Il titolo di una celebre mostra di Colombo, presso Arte Struktura, nel 1978, suonava così: «Proposte e interventi ambientali: spazio come azione ludoplastica polisensoriale». Titolo assolutamente munariano, come gli intenti di avvio delle opere esposte, nate come filiazione culturale da un padre sempre intrinsecamente omaggiato.

Altri articoli dell'autore

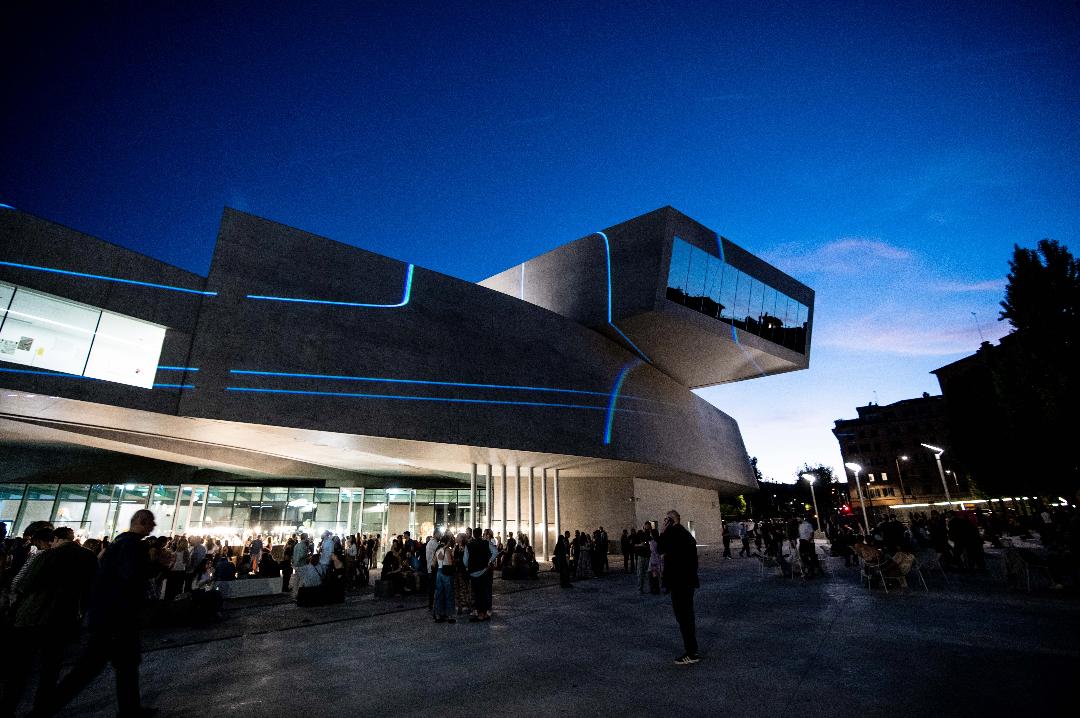

Da marzo presidente del museo romano, la storica dell’arte ha come obiettivo «un luogo aperto e accessibile, dove culture e pensieri si incontrano, interrogandosi sul ruolo della cultura nella società»

Nel 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, 70 opere di 47 artisti da Giacomo Balla a Zhai Qingxi

Presentato ieri il progetto di archeologia condivisa sotto gli occhi del pubblico. Dal 12 luglio si potrà tornare in un luogo unico al mondo per la sua eccezionale stratificazione urbana, chiuso dal 2023

Il nuovo Presidente della Fondazione La Quadriennale promette che la 18ma edizione, oltre a essere «fantastica», sarà anche «creativa, giovane, ibrida, sperimentale»