Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliPer dare una svolta alla storia dell’arte, un giorno del 1953 Robert Rauschenberg cancellò un disegno di Willem de Kooning e fece del foglio cancellato un’opera d’arte. Un bel gesto di discontinuità con il passato, si direbbe oggi. Allo stesso modo, «scancellando» l’atrio del Regio, il nuovo soprintendente del Teatro torinese, Sebastian F. Schwarz, intenderebbe dimostrare alla città che Puccini e Verdi sono per tutti: in ballo c’è sempre una cancellata artistica, quella concepita da Umberto Mastroianni per chiudere il vasto androne del teatro ridisegnato da Mollino. Così tornerà in balia degli skater, writer e di altra fauna poco lirica e molto etilica, ha ribattutto Valentino Castellani, che volle quella barriera nel 1994, quand’era sindaco, per tenere alla larga i sopra citati inquilini.

Schwarz è tedesco, ma ha subito capito che il proclama (roba del tipo: sembra un carcere, apriamolo) fa parte della quotidianità nostrana e che la vita dei potenti in Italia è una campagna elettorale permanente. Quel suo primo atto ricorda la volontà espressa dalla giunta 5 Stelle, che governa la città dal 2016, di portare la cultura nelle periferie, a cominciare dalle Luci d’artista che illuminano l’autunno-inverno sabaudo. Puntualmente, due anni fa l’opera luminosa di Vanessa Safavi, artista svizzera di origini iraniane, venne presa a sassate dai residenti delle Vallette.

Torino oggi è divisa tra chi vorrebbe portare la cultura al popolo e chi il popolo alla cultura. La prima fazione alberga a Palazzo Civico, dove per dire a tutti i torinesi che la città è pensata prima per loro e solo dopo per i turisti (categoria che evoca anche gli aborriti grandi eventi, le orripilanti Olimpiadi fieramente osteggiate ecc.), l’Assessorato alla Cultura non vuole avere nulla a che fare con, appunto, quello al Turismo.

In piazza Castello, sede della Giunta Regionale, le elezioni della scorsa primavera hanno riportato sulla poltrona il centrodestra, e l’assessora alla Cultura Vittoria Poggio è contemporaneamente quella al Turismo e per di più al Commercio (la prima assente nel curriculum della Poggio, mentre l’ultimo è attività totalizzante della neoeletta salvinista).

Due visioni agli antipodi nel giro di poche centinaia di metri: ci sarebbe da preoccuparsi, se non avessimo il fondato sospetto che della cultura ai politici importi poco o punto, a meno che non porti voti (eventualità trascurabilissima) e/o denaro, possibilità più concreta se proporzionale alla qualità non memorabile dell’offerta culturale, almeno per quanto riguarda l’arte visiva, con rarissime eccezioni: sorprendente per l’«impopolarità» del contenuto la bella mostra sulle maioliche rinascimentali allestita a Palazzo Madama nell’ultimo periodo della direzione di Guido Curto, che in periferia ci è finito almeno geograficamente, vista la sua recente nomina a capo della Reggia di Venaria.

Il mandato, più precisamente, lo coinvolge come direttore del Consorzio delle residenze sabaude, una risorsa favolosa se fossimo sulla Loira, qui con qualche problema in più. Auguri a Curto, comunque, che va a dirigere una Venaria nel 2018 in calo di visitatori, ma che ha vinto il premio, conferito dal network Parchi e Giardini d’Italia, di più bel Parco pubblico del Paese.

A proposito di spostamenti extra moenia, Fiorenzo Alfieri, un politico esperto in promozione e organizzazione di cultura (quasi un tecnico in tal senso) è andato a presiedere il Cda del Castello di Rivoli, succedendo ad Alberto Tazzetti. Dal 1984 è il secondo politico che occupa quel ruolo: il primo fu Giovanni Ferrero, ovvero l’uomo che ebbe l’idea di fondarvi il primo museo d’arte contemporanea in Italia in tempi che definire non sospetti sarebbe un eufemismo, giacché è più corretto descriverli come a dir poco ostili per certe operazioni.

Alfieri ha lasciato la presidenza dell’Accademia Albertina di Belle Arti, dove in tandem col direttore Salvo Bitonti ha confermato il suo talento di organizzatore e promotore culturale; lo ha sostituito Paola Gribaudo, «costruttrice di libri d’arte» e dunque, ancora una volta, un «tecnico» in un ruolo che fortunatamente, almeno a Torino, non è più di pura rappresentanza. Poi ci sono gli innominati: nel senso di non nominati, come il successore di Curto a Palazzo Madama, per lentezze burocratiche; e quelli che si sono visti chiudere la porta in faccia, come Luca Beatrice, aspirante alla direzione del Museo del Cinema. Al suo posto, Domenico De Gaetano, una nomina politica, voluta dalla giunta pentastellata, secondo il presidente Sergio Toffetti, che infatti si è dimesso.

A questo punto si è cominciata a temere la gaffe parapolitica, quando si è diffusa la voce che a Beatrice sarebbe stata offerta, quasi un premio di contestazione, la presidenza: sarebbe stato un atto di rivalsa della giunta regionale di centrodestra che si era vista «superata a sinistra» dai 5 Stelle nella scelta del direttore. Se invece per i politici la cultura tornasse (se mai lo è stata) a essere una cosa seria, essi si renderebbero conto che la tanto amata e corteggiata periferia, artisticamente parlando, Torino ce l’ha in centro: è il complesso della Cavallerizza Reale. L’incendio divampato a poche ore dalla stampa di questo giornale, però, ne mette fortemente in discussione il destino.

La Giunta, non immemore forse di certe promesse elettorali, ne ha sinora tollerato gli occupanti abusivi e proprio nell’area occupata si sarebbe sviluppato il fuoco. Dopo la vendita al Fondo di cartolarizzazione della Città di Torino, decisa dalla precedente amministrazione comunale, la Cavallerizza, già in fase di smembramento dopo l’ingresso dell’Università che vi ha collocato la propria aula magna, potrebbe essere convertita dopo una cessione ai privati in qualsiasi cosa: un ostello, una residenza studentesca, un albergo a cinque stelle o un centro commerciale, nonostante sia un bene appartenente alla lista italiana Unesco.

In tempi non lontanissimi, la giunta Appendino promise il suo impegno per mantenerne le funzioni culturali. Attualmente c’è una stamperia d’arte; ci sono laboratori teatrali; nel Bastione, un gruppo di giovani artisti ha attivato il proprio studio e spazio espositivo. Vi si tiene, annualmente, la molto ecumenica mostra «Here», autogestita dal Progetto Cavallerizza Irreale. La Cavallerizza sarebbe una splendida sede di studi e laboratori, attrezzati e gestiti in maniera più organica. Potrebbe ospitare e far lavorare artisti in residenza, magari con l’assistenza degli stessi studenti in Accademia.

Ma ora, appunto, bisognerà valutare i danni e chiarire le cause, con molti timori circa il suo futuro. In ogni caso i giovani artisti a Torino continuano a nascere e a lavorare (Ludovica Carbotta e Francesca Ferreri sono tra quelle che stanno ottenendo un primo consolidamento), nonostante le gallerie che in città li sostengono siano due o tre. Ed è piuttosto paradossale che il gallerista più attivo su questo fronte, Alberto Peola, abbia festeggiato da poco i trent’anni di attività.

Il laboratorio, quello vero, lo ha fatto la Fondazione Crt che gestisce le OGR (Officine Grandi Riparazioni): con la realizzazione di OGR Tech, un investimento di 50 milioni, è stata completata la ristrutturazione e la riconversione dell’immenso ex complesso industriale: in buona sostanza, si tratta di un’area di 123mila metri quadrati tecnologicamente attrezzata per il coworking, un punto di riferimento per le startup aperto alla sperimentazione e alla ricerca; qualcuno lo ha paragonato agli headquarter di Google.

Gli obiettivi sono ambiziosi, visto che il direttore delle OGR Massimo Lapucci parla di «supporto ai processi di ricerca e sviluppo, connessione con imprese sensibili ai temi dell’open innovation, opportunità di confronto con investitori e business angel. Le attività sviluppate in quest’area saranno anche un “motore” per alcuni dei contenuti proposti nelle OGR Cult». Il lavoro va dunque a completare nelle ex Officine Grandi Riparazioni un triangolo che comprende cultura (sotto la direzione artistica di Nicola Ricciardi) e cibo.

E le mostre? Torino ha celebrato nel 2019 tre glorie locali e internazionali, Armando Testa e il collezionista Riccardo Gualino (con un atteso approfondimento sulla complessa figura di questo imprenditore e mecenate) entrambi a Palazzo Chiablese, e l’autoritratto di Leonardo esposto in una splendida mostra di disegni nel quinto centenario della morte dell’artista alla Galleria Sabauda. Ha puntato su de Chirico come mostra dell’anno alla Gam.

I musei pubblici e privati hanno sostanzialmente rispettato il proprio mandato, ovvero fare il massimo con pochi soldi: da segnalare, fra le altre, un prezioso «dossier» caravaggesco ancora alla Sabauda; la Pop art nelle sue connessioni con la fotografia e la serialità presso Camera, così come un bel confronto tra le fotografie di Gabriele Basilico e le vedute di Piranesi (a un anno dal terzo centenario della nascita dell’incisore, che cadrà nel 2020) ha tenuto banco al Museo Fico (che con la periferia ha dialogato da subito e in maniera intelligente).

Certo non sono le mostre-evento capaci di trascinare le folle e di intasare i botteghini. O meglio, sono mostre tagliate a misura di un pubblico anche locale (si può essere turisti felici anche nella propria città) e comunque non specializzato. Perché l’evento trainante, a Torino, resta l’artweek autunnale di Artissima (che la sua direttrice, Ilaria Bonacossa, sta alimentando in maniera sostanziosa con il coinvolgimento dell’imprenditoria torinese e non) e Flashback, con il contorno di Flat, Fiera Libro Arte, The Others e, per le bocche più buone, Paratissima.

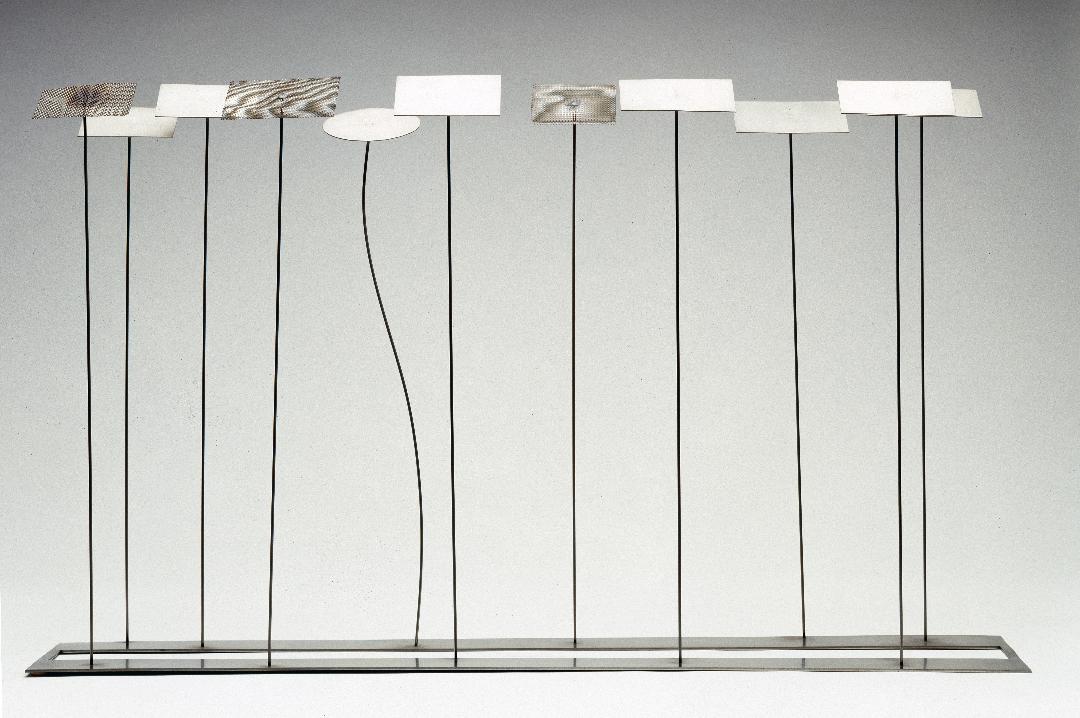

Le fiere, come in tutto il mondo, del resto, si confermano potentissime calamite. Non a caso musei e fondazioni torinesi calano in questo periodo le loro carte migliori e più raffinate: Paolo Icaro alla Gam, Michael Rakowitz a Rivoli, Emilio Prini alla Fondazione Merz, Berlinde De Bruyckere alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la collezione di fotografia Ernesto Esposito al Museo Fico, un sontuoso Man Ray (con le sue femmes variamente fatales) a Camera, Monica Bonvicini alle OGR. Per le feste natalizie, poi, arriverà Mantegna a Palazzo Madama.

E allora il tg regionale darà conto dei turisti arrivati quest’anno a Torino, quanti stranieri, quanti italiani ecc., e va a sapere chi sono quelli venuti per Ronaldo e quelli per i cartoni di Gaudenzio Ferrari nella Pinacoteca Albertina, chi per il Museo della Sindone (e che magari non sanno che lì la Sindone non c’è) e chi per il bicerin e la bagna cauda; quelli che smaniano per i macchiaioli e quelli che vanno sulla Mole e si accorgono che dentro c’è il Museo del Cinema Mole Antonelliana, chi va in un brodo di giuggiole per la sezione più cutting edge di Artissima e quelli che le preferiscono Flashback e magari finisce che gli uni e gli altri buttano un occhio anche sulla fiera che non amano. O magari, per qualcuno, tutte queste cose insieme.

E poi ci saranno quelli che venivano per il Salone dell’Automobile e che invece dal 2020 lo vedranno a Milano. A chi è interessato a questioni forse più importanti, diciamo che Torino chiude in perdita il 2019 perché non vedremo più Marisa Merz al tavolino della pasticceria siculosabauda sotto casa sua. Su altri versanti è invece in attivo, dopo avere incassato una nuova fiera, creata, manco a dirlo, da Roberto Casiraghi, l’inventore di Artissima, che in primavera ha lanciato The Phair, la prima in Italia tutta dedicata alla fotografia. Intanto si è portato a Torino Lorenzo Bruni, uno dei curatori italiani emergenti, affidandogli la direzione di The Others.

Visto che una sottile forma di autocastrazione affligge i torinesi, soprattutto quando si tratta di comunicare le buone notizie, bisognerebbe ricordare a tutti che, con buona pace della contabilità turistica, attiva o passiva che sia, una straordinaria collezione privata d’arte antica, moderna e contemporana, quella della Fondazione intitolata all’imprenditore Francesco Federico Cerruti è un nuovo polo del Castello di Rivoli: da quest’anno (vedi colonna voci in attivo) è visitabile anche la casa museo che la ospita. In attesa delle decisioni di un altro grande torinese, il gallerista e collezionista Gian Enzo Sperone, dopo un primo tentativo di donazione frustrata dalla miopia di certa «politica culturale»: in ogni caso il «mai dire mai», pronunciato da Sperone al termine dell’intervista pubblicata nello scorso numero di «Vernissage», lascia socchiusa la vicenda.

P.S. La cancellata di Mastroianni è utile, anche se artisticamente non è proprio un capolavoro. Sempre nel ramo ferro battuto, non lo è neanche la lugubre catena di montaggio creata da Sua Maestà Premio Imperiale William Kentridge per le OGR, paragonabile per mestizia al più brutto monumento di una città nota per la tristezza di molti suoi convitati di pietra o di bronzo, quello alle vittime del Fréjus in Piazza Statuto. Quindi, aperto o chiuso, tanto vale tenerselo, ’sto Mastroianni, soprattutto ora che il suo allievo più celebre, Paolo Icaro, è diventato una star. q Franco Fanelli

La Reggia di Venaria, che ha vinto il premio di più bel parco pubblico d'Italia

Altri articoli dell'autore

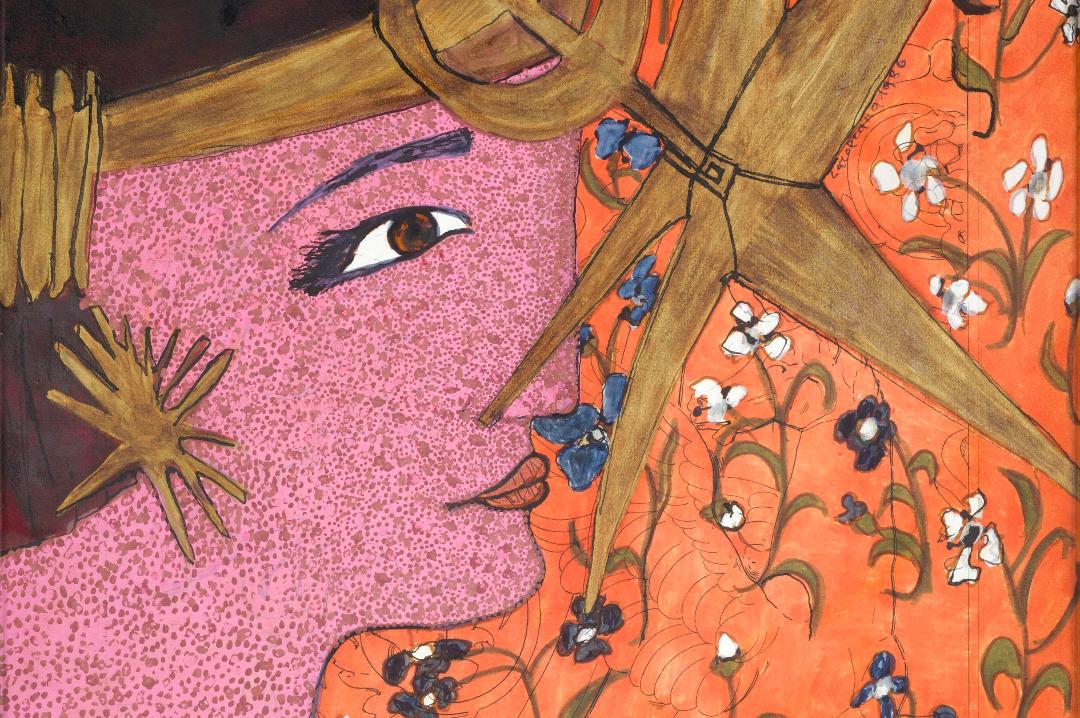

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

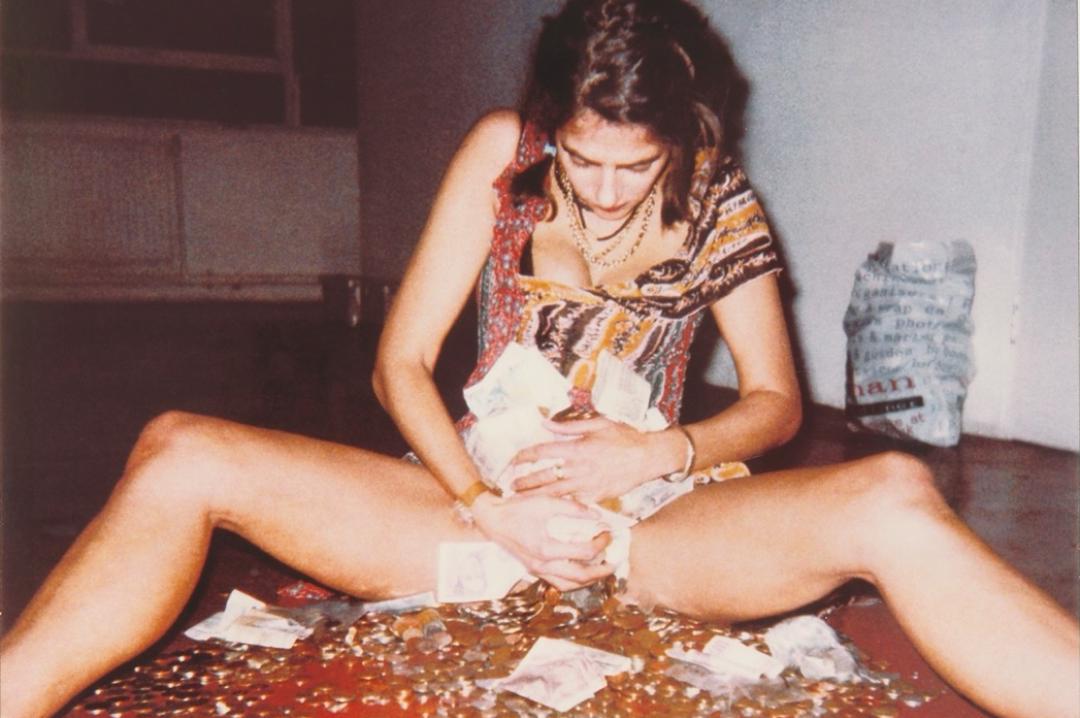

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi