Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti

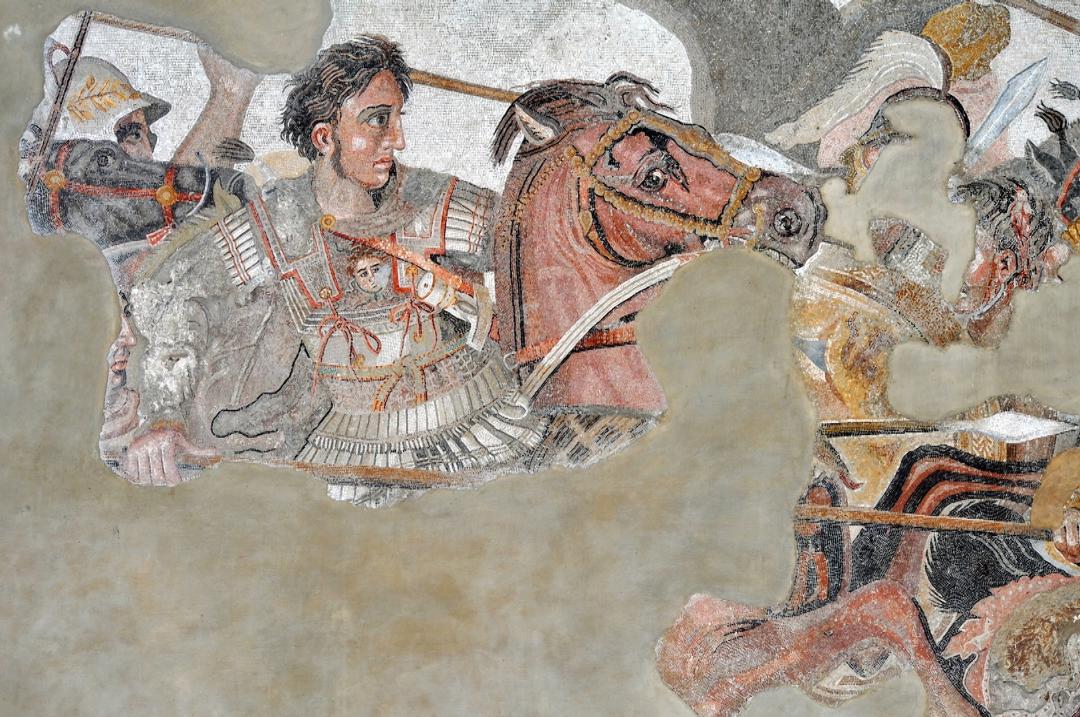

Leggi i suoi articoliIl fascino dei grandi bronzi antichi è qualcosa di coinvolgente, poche altre tipologie artistiche si impongono con ugual forza. La Vittoria Alata di Brescia, scoperta il 20 luglio 1826 in un ripostiglio nascosto nelle vicinanze dell’antico Capitolium, è alta e slanciata, dotata di un magnifico panneggio e intenta a un gesto che ha dato adito a diverse interpretazioni. Paolo Moreno la proponeva piuttosto come un’Afrodite, ritenendo non pertinenti le grandi ali.

Gli studi più recenti (ne ha scritto Andrea Salcuni) propongono una diversa interpretazione, nel senso che all’origine ci sarebbe sì un esemplare di tipologia differente, adattato però già all’origine, come frequentemente nell’antichità, a un’iconografia diversa, nel nostro caso appunto quella di una Vittoria mentre incide su uno scudo un’iscrizione celebrativa (e le ali le appartennero dunque fin dall’origine).

Dopo il restauro in corso all’Opificio di Firenze la statua riceverà una collocazione non più nel Museo di Santa Giulia, ma in una nuova sistemazione studiata proprio nel Capitolium dall’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg. Tutte le problematiche relative alla storia e alla conservazione dell’opera sono state presentate all’Opificio in un convegno di due giorni (28-29 maggio): a mio parere è molto apprezzabile e non frequente che se ne sia parlato non a restauro terminato ma ancora in corso, in un lodevole spirito di apertura e di confronto.

Le archeologhe Anna Patera, che dirige il settore archeologico dell’Opificio, e Francesca Morandini, della Fondazione Brescia Musei, hanno fornito tutti i parametri storici come introduzione ai contributi più tecnici successivi. Nel prosieguo restano da determinare la caratterizzazione della composizione della lega e da completare la rimozione dalla superficie di sostanze indesiderate (preferisco questa circonlocuzione al termine improprio di «pulitura»).

E a quest’ultimo proposito, occorre avvertire che il concetto di «patina» nei bronzi è altra cosa rispetto alle superfici dei dipinti. Non ci troviamo di fronte a un’origine esogena, in cui i depositi e le trasformazioni provengono dall’esterno verso la superficie del manufatto, ma endogena, cioè dall’interno in direzione della superficie. Nella considerazione del bronzo, che com’è noto è una lega (soprattutto rame, in misura minore stagno, e poi molto spesso piombo in quantità ancora minori), esiste un atteggiamento quasi filosofico, che riconosce nei metalli che compongono la lega quasi una tendenza a recuperare la loro identità, come abbandonando una specie di coabitazione forzata.

Occorre allora eliminare le trasformazioni innescate nel rame dalla presenza di umidità, in buona misura (patine vili, o rischiose) disgregatrici, quelle che costituiscono il cosiddetto «cancro del bronzo», conservando invece le «patine nobili», che assumono affascinanti colorazione verdi. Sulle patine dei bronzi ha presentato un ottimo intervento lo scienziato francese Luc Robbiola dell’Università di Tolosa.

Nel caso della Vittoria Alata si presenta anche un interessante problema metodologico-teorico. Al ritrovamento, le orbite erano vuote in quanto erano andati perduti gli originali occhi in pasta vitrea o altro materiale utile analogo; in alternativa gli occhi delle statue potevano essere fusi insieme con il resto, con linee e incavi a suggerire la pupilla. Oggi il grande bronzo bresciano si presenta però con dei brutti riempimenti metallici inseriti dopo il ritrovamento, che gli conferiscono un’espressione vaga e sgradevole, più vuoti del vuoto.

Che queste aggiunte appartengano alla storia dell’opera, d’accordo, ma solo a quella più recente; e se ricorriamo alla terminologia impiegata nella Carta del Restauro del 1972, vediamo che essa ne consentirebbe in tal caso la rimozione, essendo i riempimenti, se non totalmente «deturpanti», certamente «incongrui», perché non solo non appartenevano all’originale, ma impongono una realtà storica che è con assoluta certezza diversa, arbitraria e fuorviante rispetto a quella originale.

Ci sarà tempo per discuterne, ma è un altro elemento di dibattito che accompagnerà la statua verso il termine del restauro e il ritorno nella sua nuova sede di Brescia.

La testa della Vittoria Alata rinvenuta nel Capitolium di Brescia

Altri articoli dell'autore

Aperto per restauri • Nel mestiere più bello del mondo il «fattore umano» sarà scalzato dall’IA? Speriamo tanto di no

Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze

Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti

Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi