Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti

Leggi i suoi articoli«Sorge la richiesta degli abitanti di non veder allontanare dai centri colpiti dal sisma le opere d’arte che rappresentano il profilo identitario, lo "spirito dei luoghi", come afferma l’Unesco. Per quanto lo rendano possibile le esigenze della sicurezza, bisogna evitare tale “deportazione” dei beni artistici e permettere invece il restauro in loco o in prossimità, rendendo le comunità locali compartecipi di tali interventi, fino alla loro restituzione, eventualmente anche con visite ai laboratori di restauro».

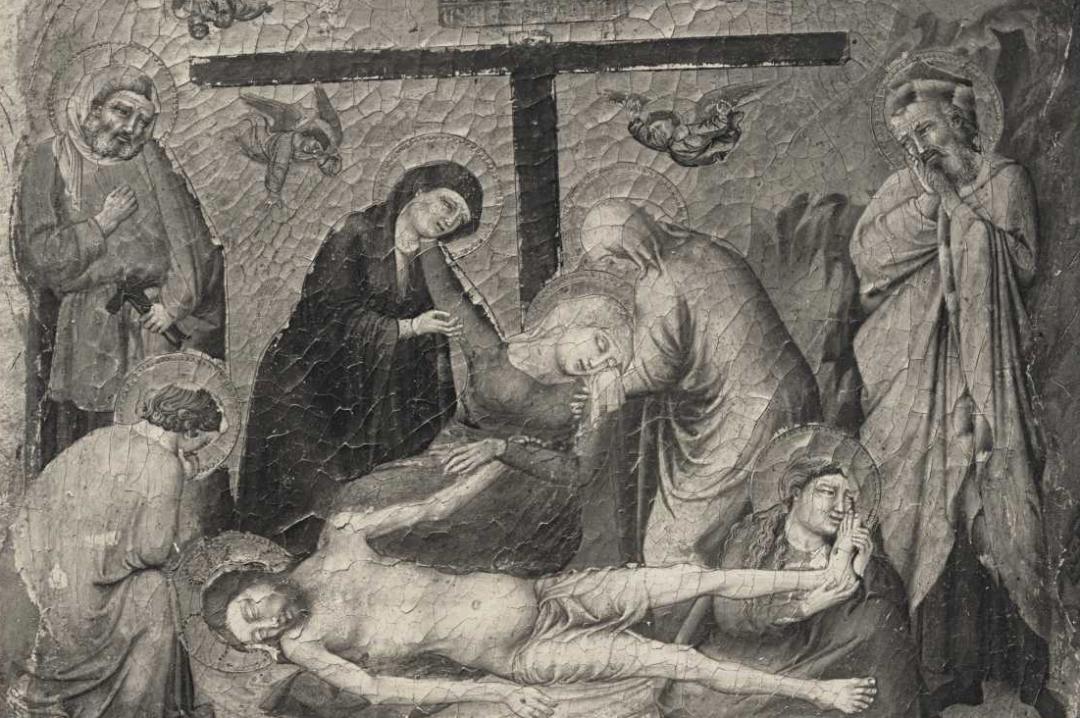

Leggevo questo brano nel «Bollettino di Italia Nostra», n. 492, ottobre/novembre/dicembre 2016 (p. 8) e lo mettevo in rapporto con alcune altre prese di posizione di cui avevo preso atto negli ultimi mesi, nell’ambito di iniziative di varia natura intraprese a seguito dei terremoti in Italia centrale. Premesso che personalmente avrei evitato la terminologia di «deportazione», sia pure fra virgolette, mi appariva evidente che il sentimento interpretato dalle righe riportate sopra è un atteggiamento in sé certamente apprezzabile. Ancor oggi le opere d’arte e i monumenti che costellano in maniera così diramata e diffusa il nostro patrimonio culturale, rendendolo unico agli occhi del mondo, costituiscono un potente elemento di coesione, nel quale le comunità locali si specchiano e si riconoscono, cui rimangono gelosamente attaccate. Del resto tra i racconti tramandati dai funzionari anziani delle Soprintendenze ci sono quelli sui parrocchiani che si opponevano con i forconi ai prelievi dalle chiese di Crocifissi e pale d’altare per l’esposizione in una mostra lontana o anche soltanto per restaurarli.

L’argomento degli spostamenti delle opere d’arte dopo i terremoti dell’anno scorso è stato dibattuto tra il resto nelle svariate presentazioni che sono state fatte in giro per l’Italia nel numero 12 della bella rivista «Predella», creata nell’ambito dell’Università di Pisa da Gerardo de Simone ed Emanuele Pellegrini, un numero speciale dedicato al patrimonio artistico nell’Italia centrale post sisma che ha visto anche la collaborazione di Fabio Marcelli e Alessandro Delpriori (quest’ultimo, oltre a essere un solido storico dell’arte, è sindaco di Matelica, fra i Comuni più colpiti). Nelle varie occasioni passate che purtroppo hanno colpito popolazioni e patrimonio artistico, in effetti sono stati creati dei depositi attrezzati dove far convergere le opere disastrate. Ricordo in proposito che le istruzioni sulle iniziative e i comportamenti da tenere in occasione di catastrofi naturali sono state emanate con direttiva del ministro Franceschini il 23 aprile 2015.

I depositi attrezzati, da prevedere e allestire preventivamente in numero di uno per regione, ma per quanto ne so effettivamente realizzati fin qui in piccolo numero, sono stati progettati e gestiti dapprima dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e successivamente in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure creando così anche straordinarie occasioni di formazione didattica per gli allievi delle rispettive scuole di restauro. La collaborazione fra i due Istituti è stata sperimentata dopo il terremoto dell’Emilia attrezzando un deposito esemplare nel Palazzo Ducale di Sassuolo. Dopo i terremoti del 2016 in Italia centrale, si è preferita una giudiziosa suddivisione concentrando l’intervento dell’Opificio più a nord, nel deposito detto del Santo Chiodo, nella zona industriale di Spoleto, e in quello dell’Iscr più a sud, ad Ancona (nella Mole Vanvitelliana) e a Cittaducale. L’allestimento ha comportato la creazione di laboratori attrezzati per le varie operazioni di restauro, dotati di attrezzature tecniche, impiantistica varia e climatizzazione, in funzione di una prevedibile giacenza delle opere anche per periodi in molti casi inevitabilmente prolungati; la cui realizzazione andava insieme con le necessarie operazioni di catalogazione e schedatura.

La permanenza nei depositi naturalmente riguarda anche opere non direttamente colpite, ma di cui è diventata inagibile la sede. Un’attività intelligente e utile nell’occasione è consistita nella realizzazione di mostre itineranti di opere rimaste temporaneamente senza dimora; ne ho viste agli Uffizi, a Santa Maria della Scala a Siena, a Roma presso San Salvatore in Lauro, ma altre sicuramente se ne faranno. Devo dire allora che mentre apprezzo sinceramente il senso di appartenenza espresso dalle comunità locali, rimango convinto che in condizioni di emergenza il modello consistente nel ricovero delle opere d’arte entro un piccolo numero di depositi attrezzati rimanga il più utile per mantenere il controllo della situazione generale (a partire dalla schedatura), procurare il benessere delle singole opere, avviare i pronti interventi, stilare elenchi di priorità e procedere ai primi restauri. Non sarebbe pratico né economico disseminare un gran numero di laboratori attrezzati nei territori; probabilmente non si immagina quanto impegno e quanti investimenti richieda la realizzazione di strutture del genere, anche relativamente alle risorse umane dotate della necessaria esperienza, che non si trovano facilmente. Giusta, naturalmente, l’esigenza di consentire forme di accesso ai visitatori; sia perché modello doveroso in sé, sia quale mezzo di coinvolgimento dell’attenzione pubblica. A questo punto, diventa un problema di mezzi: sia per i finanziamenti sia per la disponibilità di capitale umano. Come sempre, in ultima analisi il problema non è tecnico, ma politico.

Termino ricordando l’interessante Summer School universitaria promossa dalla Fondazione Federico Zeri, che si terrà a luglio nei territori devastati lo scorso anno, fra Spoleto, Norcia, Camerino e Matelica, con lo scopo di sensibilizzare gli storici dell’arte alle problematiche dei beni culturali in emergenza.

Altri articoli dell'autore

Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze

Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti

Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi

Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni