Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoli«Il sonno, questo doux besoin che occupa un terzo della nostra vita, ha nutrito la creazione da più di due millenni», scrive Laura Bossi, neurologa e storica delle scienze, alla quale il Musée Marmottan Monet di Parigi ha affidato, insieme a Sylvie Carlier, direttrice delle collezioni del museo, la curatela della sua nuova mostra, la prima in Francia che esplora l’universo del sonno attraverso un dialogo tra arte e scienza, dall’iconografia sacra e profana alle ricerche filosofiche, psicoanalitiche e mediche: «L’Impero del sonno» (dal 9 ottobre al primo marzo 2026).

«La mostra, scrive Laura Bossi nel testo che accompagna la rassegna, esplora le rappresentazioni del sonno e dei disturbi del sonno nel “lungo Ottocento” europeo, mostrando il fascino del soggetto e la persistenza della sua iconografia. Per pittori, scultori e incisori, il sonno non è un tema come un altro». La curatrice sottolinea come per il pittore o lo scultore il tema del sonno non sia mai neutro: «C’è un rapporto singolare tra l’artista e il modello assopito, inconscio, immobile, senza difesa, che si abbandona durante la pausa, nello spazio chiuso dell’atelier o della camera da letto».

Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e accoglie 130 opere, in arrivo da musei francesi, tra cui il d’Orsay e il Louvre, e internazionali, dal Palazzo Pitti di Firenze al Reina Sofía di Madrid. Si apre sul sonno come «doux sommeil», il dolce riposo che «procura grande benessere» e «restaura il vigore intellettuale», rappresentato da figure di bambini e giovani donne colti nella quiete domestica, come in «Riposo di mezzogiorno» (1890) di Michael Ancher, o «Il mio secondo sermone» (1864) di John Everett Millais. «Ma il sonno, scrive ancora Laura Bossi, è sempre stato percepito in modo ambiguo. È associato alla notte e all’oscurità. La scomparsa della sensibilità, delle capacità motorie e della coscienza evoca la morte. È anche uno stato che può essere pericoloso: è durante la notte che la morte può sorprenderci, per mano di un nemico o per un pericolo che ci minaccia quando siamo indifesi. Infine, il sonno si contrappone alle attività diurne, al lavoro, e può essere associato alla pigrizia o addirittura, soprattutto nelle nostre società moderne, considerato come tempo sprecato, inutile, improduttivo, che deve essere regolato, controllato e limitato».

Jean Auguste Dominique Ingres, «Giove e Antiope», 1851, Parigi, Musée d’Orsay, dépôt du Musée du Louvre - département des Peintures. © GrandPalaisRmn (Musée d’Orsay) / Franck Raux

Le sale successive evocano immagini bibliche: dal San Giovanni assopito sulla spalla di Gesù o sul tavolo durante l’Ultima cena come mostrato da Duccio di Boninsegna al Perugino, all’episodio della «Resurrezione della figlia di Giaro» rappresentata in un dipinto di Gabriel von Max (1878) o del «Sonno di san Pietro» visto da Giuseppe Antonio Petrini (1740 ca). La mostra ricorda come nella mitologia greca il sonno (Hypnos) è fratello della morte (Thanatos), rappresentati come due figure eteree, sospese nel cielo della sera, in un celebre dipinto di Evelyn De Morgan del 1878. In mostra c’è anche «Camille sul letto di morte» (1879) di Claude Monet, che mette in scena la vicinanza inquietante tra abbandono e trapasso. La sezione dedicata all’eros presenta figure femminili e maschili colte nel sonno, corpi esposti allo sguardo dello spettatore come in «Giove e Antiope» (1851) di Jean Auguste Dominique Ingres, «Donna nuda seduta su una poltrona» (1897) di Félix Vallotton o ancora nell’«Endimione» (1903-04) di George Frederic Watts. Il sonno è naturalmente associato al sogno, come fonte di visioni poetiche: «Il sogno diventa il compagnon de l’âme: quando il corpo giace come morto nel sonno, l’anima si risveglia», ricorda Laura Bossi, citando i testi classici. Tele come «Il sogno del poeta» (1881-82) di John Faed o i cicli simbolisti di Odilon Redon incarnano l’idea del sogno come visione.

Ma il sogno è anche incubo: «Alla fine del XVIII secolo, scrive ancora la curatrice della mostra, pittori come Goya, Füssli o Blake interrogano il lato oscuro dell’Illuminismo ed evocano gli incubi e il sonnambulismo. Il Romanticismo tedesco soprattutto, ma anche francese ed europeo, reagirà alla presa della ragione esplorando l’inconscio, l’anima, i fenomeni medianici, la follia, il sonnambulismo. I disturbi del sonno ispireranno molti artisti, che spesso ne dipingeranno i tratti prima degli scienziati». Il XIX secolo scopre anche i sonni artificiali: dalle sedute di ipnosi di Jean-Martin Charcot alle fumerie d’oppio importate dalla Cina, come nel quadro di gusto orientalista «Le fumatrici di oppio» (1887) di Gaetano Previati, che allude all’atmosfera maudite caratteristica della letteratura di fine secolo. Il percorso si chiude sul letto come spazio dell’intimità coniugale, dell’abbandono e della sensualità, come evocato da Eugène Delacroix in «Il letto disfatto» e Federico Zandomeneghi in «Fanciulla dormiente» (1878). Come scrive Thomas Mann, citato dalla curatrice, il letto «mobile metafisico», non è forse come una «cesta magica, posta in un angolo, velata e discreta durante il giorno, e nella quale, ogni notte, navighiamo sul mare dell’inconscio e dell’infinito?».

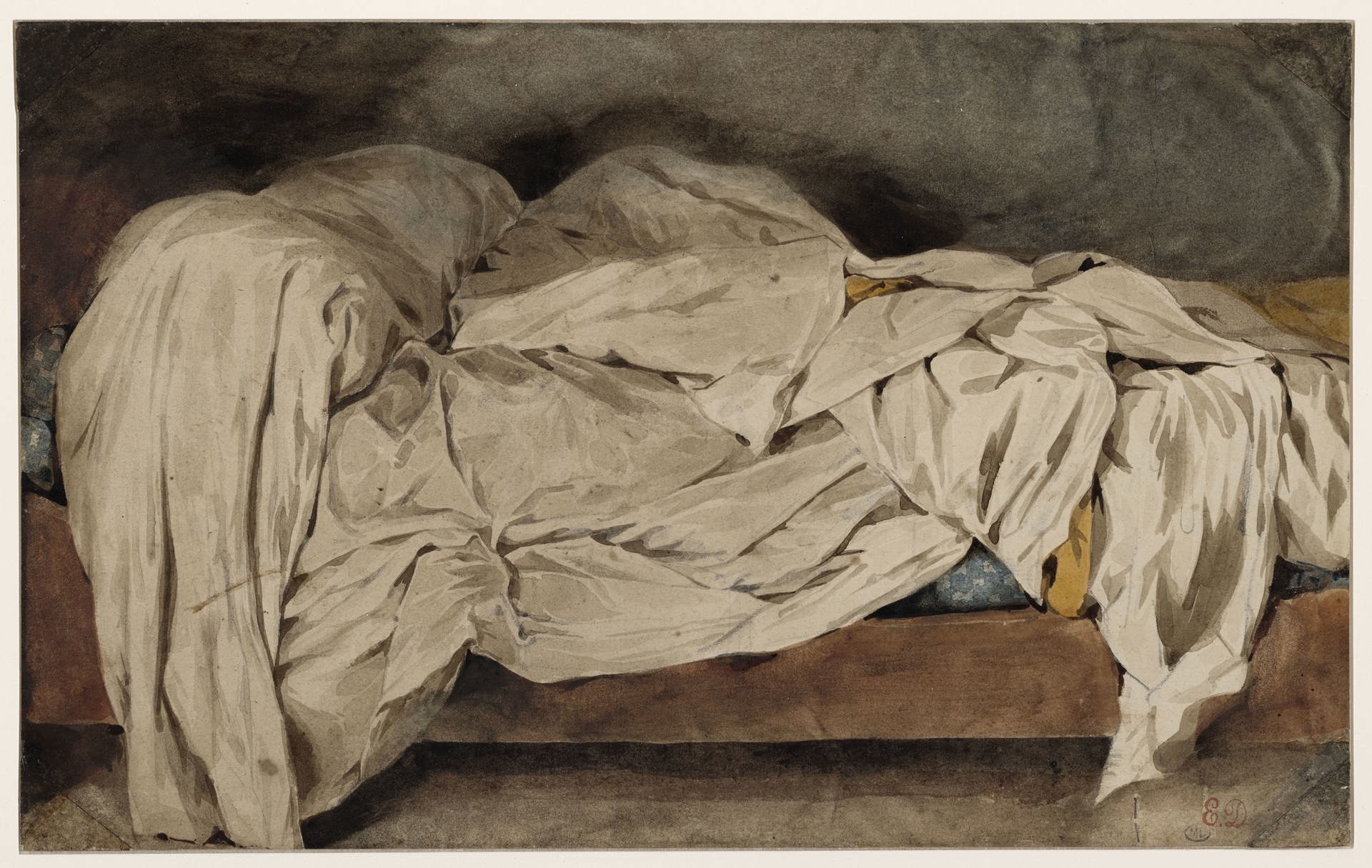

Eugène Delacroix, «Il letto sfatto», 1824 ca, Parigi, Musée national Eugene-Delacroix. © GrandPalaisRmn (Musée d’Orsay) / Rachel Prat