Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

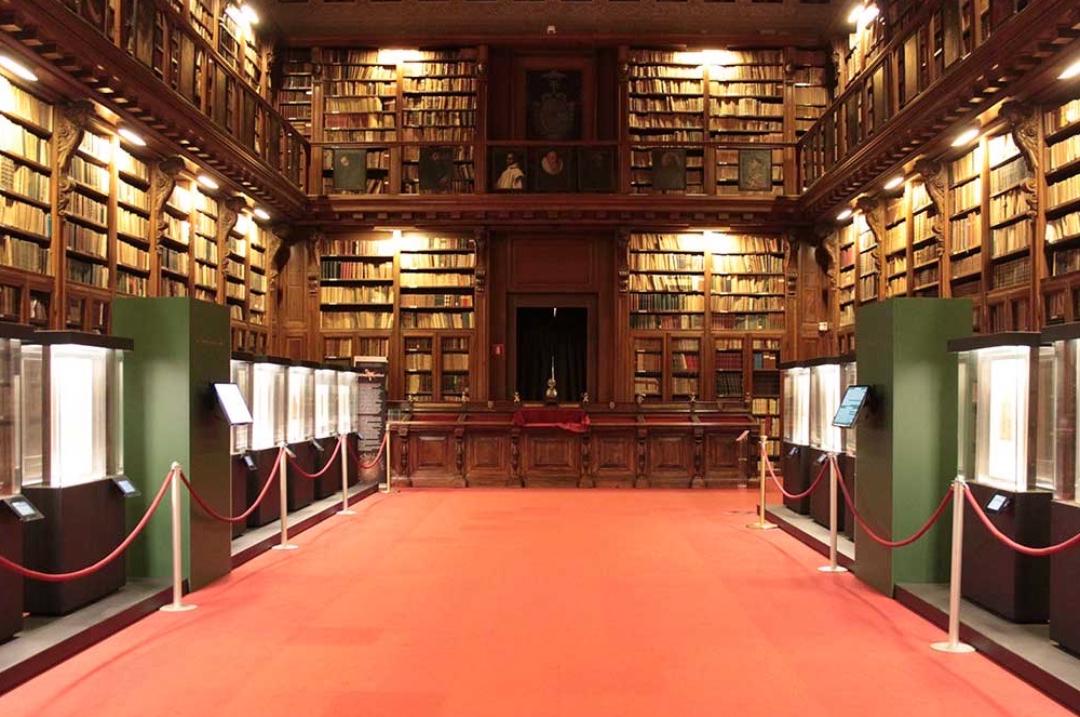

Milano. Era il 5 luglio quando l’agenzia Ansa lanciava la notizia che nel Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco erano stati ritrovati da due studiosi (esattamente) 100 disegni del giovane Caravaggio, eseguiti a Milano tra il 1584 e il 1588, quando era a bottega da Simone Peterzano. La notizia rimbalzava in tutto il mondo scatenando una bagarre internazionale. Ma «in casa» incontrava un forte scetticismo, tanto che l’assessore milanese alla Cultura Stefano Boeri in un comunicato stampa non solo invitava «tutti a una grande cautela» ma metteva subito online tutti i disegni, formava una commissione di studiosi (Maria Teresa Fiorio, Giulio Bora, Claudio Salsi e Francesca Rossi, conservatore del Gabinetto dei Disegni) e indiceva una giornata di studi sul tema.

Autori del (presunto) ritrovamento, Maurizio Bernardelli Curuz (per alcuni anni direttore della rivista bresciana «Stile Arte») e Adriana Conconi Fedrigolli. Il fondo da loro scandagliato (ma quando? Sui registri del Gabinetto dei Disegni non risultano le loro firme, tanto che il Comune, sebbene non li abbia denunciati come è stato scritto, ha però consegnato all’Avvocatura i documenti per una valutazione del caso) è il cosiddetto «Fondo Peterzano», ben noto agli studiosi e indagato da oltre mezzo secolo, senza alcuna fortuna, dai più accreditati specialisti di Caravaggio e dell’arte lombarda. Interpellati, quegli stessi studiosi (Giulio Bora, Maurizio Calvesi, Mina Gregori, John Spike, Claudio Strinati e naturalmente Maria Teresa Fiorio, per anni direttore delle Civiche Raccolte d’Arte dove il Fondo è conservato) hanno tutti respinto l’attribuzione. Ma è stato dalle colonne della «Domenica» del «Sole 24 Ore» che, il 15 luglio, è partita la bordata più dura (poi seguita da brevi ma micidiali interventi settimanali), con l’intervento del giovane storico dell’arte Davide Dotti (classe 1985, laureato all’Università Cattolica di Milano, perfezionatosi alla Fondazione Longhi e devoto seguace del metodo longhiano) che, fotografie alla mano, documentava come due dei quattro presunti «disegni di Caravaggio» pubblicati dal «Corriere» altro non fossero che copie accademiche seicentesche da due celebri sculture.

Dottor Dotti, come l’ha capito?

Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di appassionati d’arte e il privilegio di frequentare grandi collezionisti e illustri storici dell'arte italiani e stranieri da cui ho imparato moltissimo. Oltre che sui libri ho costruito il bagaglio delle conoscenze viaggio dopo viaggio, affinando sempre più l’occhio del conoscitore e immagazzinando nella mente e nella mia fototeca migliaia di immagini. Riconoscere con John Spike, uno dei massimi studiosi a livello internazionale di Caravaggio, queste due famose sculture (una di Guido Reni e una classica, degli Uffizi) come fonti di quei due disegni è stato immediato. E questa tesi è stata subito confermata da Bora, Calvesi, Gregori e Strinati. Di lì è scattato in me una sorta di «imperativo morale», perché non tolleravo che quel grandissimo pittore, già bistrattato negli ultimi anni da attribuzioni discutibili, ora venisse definitivamente svilito da questi disegni perlopiù mediocri. E perché sono persuaso che la storia dell’arte vada trattata con rispetto e che, come ha insegnato Longhi, ci si debba sempre basare sui documenti, argomentando ogni affermazione con prove: come in un processo.

Lei è giovanissimo: come si è deciso a questa sortita così clamorosa?

Ovviamente prima ho consultato i maggiori studiosi di Caravaggio e tutti hanno

sottoscritto la mia tesi, autorizzandomi a citare i loro nomi. Forse anche Bernardelli e Fedrigolli avrebbero dovuto seguire lo stesso percorso prima di uscire sull’Ansa (e poi con l’e-book di Amazon) con la notizia dei «100 Caravaggio». Senza contare che Giulio Bora, massima autorità sul disegno lombardo del ’500 e ’600, in un articolo su «Paragone» (2002) in cui dava conto delle sue ricerche sul Fondo Peterzano, affermava che oltre a un centinaio di disegni di mano dello stesso Peterzano e a fogli d’accademia, c’erano lavori di altri autori, anche assai più tardi. E che, sia pure con mille riserve, un solo disegno avrebbe (forse) potuto essere ascritto al giovane Caravaggio, pur essendo necessari ulteriori studi. Sospetto che i due di quell’articolo non conoscessero nemmeno l’esistenza perché altrimenti, con umiltà, avrebbero dovuto discutere le loro tesi con uno specialista che in quel fondo aveva speso mesi di ricerche.

La sua prima reazione quando ha scaricato l’ebook?

Non sono uno specialista di disegno, ma ho subito notato che questi 100 fogli appartengono ad almeno dieci mani diverse; che molti sono di qualità modesta e che parecchi sono certamente successivi alla morte di Caravaggio (1610), confluiti chissà come e quando in questo fondo estremamente eterogeneo. Esemplare è il caso del disegno raffigurante «Tre angeli» che i due autori mettono in relazione con i «Musici» di New York. In realtà ho scoperto che si tratta di una copia della soprapala della Cappella Acerbi in Sant’Antonio Abate a Milano, eseguita da Giulio Cesare Procaccini nel 1610-11 su commissione del giureconsulto Ludovico Acerbi. E questo non è che uno degli innumerevoli esempi che si possono portare.

Perché pubblicarli in ebook e non in un libro a stampa?

Quello dell’editoria online per la storia dell’arte, come per ogni altra disciplina scientifica, è un problema serio: qui vige infatti un’ anarchia totale, non c’è alcuna revisione (nel titolo del secondo volume «Merisi» diventa addirittura «Marisi»!) e manca l’indispensabile filtro del curatore editoriale e degli storici dell’arte consulenti delle case editrici. Il sospetto è che si sia trattato di una scelta mirata, proprio per eludere questi filtri: quale casa editrice seria, infatti, avrebbe pubblicato un lavoro così privo di scientificità nei contenuti storico-artistici? Aggiungerei poi che anche i media, prima di lanciare simili notizie, dovrebbero avere la pre- mura di interpellare gli specialisti più riconosciuti. Ma oggi, purtroppo, gli scoop e il clamore mediatico della notizia contano più dell’attendibilità e del contenuto della stessa e questo danneggia inevitabilmente anche il mondo della vera storia dell’arte, che non ha nulla a che vedere con questa triste e grottesca vicenda.

© Riproduzione riservata

Davide Dotti

Michelangelo Merisi da Caravaggio, «I Musici»

Il disegno attribuito dai due studiosi a Caravaggio e da loro riferito ai «Musici». Per Davide Dotti si tratta invece di una copia della soprapala della Cappella Acerbi in Sant’Antonio Abate a Milano, eseguita da Giulio Cesare Procaccini nel 1610-11

La soprapala della Cappella Acerbi in Sant’Antonio Abate a Milano, eseguita da Giulio Cesare Procaccini nel 1610-11

Altri articoli dell'autore

Lo Spazio WOW-Museo del Fumetto sorgeva dal 2011 in viale Campania, nell’ex stabilimento Motta di proprietà comunale. Dopo canoni non versati per oltre 160mila euro, il Comune lancia un nuovo bando per la gestione dell’edificio

L’artista marchigiana ha realizzato nel parco di Villa Carlotta due interventi: effimero nella Sala dei gessi, permanente nel meraviglioso giardino

Grazie al finanziamento dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo-EF, parte il restauro complessivo della sala del Palazzo Episcopale, con straordinari affreschi duecenteschi. Sarà parte del percorso espositivo del nuovo Museo Diocesano che inaugura il 27 settembre

Nei primi cinque mesi del 2025 la tendenza si è consolidata, mostrando un incremento di visitatori del 68 per cento