Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliRiuscirà Angela Vettese a ridar fiato ad ArteFiera e a riportarla ai livelli che le competono? Di sicuro, quello di direttrice di fiera era un ruolo che mancava tra i molti ricoperti dalla 57enne critica e curatrice lombarda. È docente associato di Teoria e critica dell’arte contemporanea, direttrice del Corso magistrale di Arti visive e Moda presso il Dipartimento del Progetto all’Università Iuav di Venezia; ha diretto un museo (la Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Modena dal 2005 al 2008) e una fondazione (quella intitolata ad Arnaldo Pomodoro a Milano, dal 2008 al 2009) e un’altra l’ha presieduta (la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia dal 2002 al 2013); collabora con «Il Sole 24 Ore» ed è stata assessore alle attività culturali e allo sviluppo del turismo nel 2013-14 per il Comune di Venezia. Ha all’attivo libri che sono diventati degli autentici best seller, come Capire l’arte contemporanea (edito da Allemandi) di cui è in corso la pubblicazione della dodicesima edizione riveduta e ampliata.

L’abbiamo intervistata alla vigilia del battesimo del fuoco nel mondo fieristico, che si svolgerà dal 27 al 30 gennaio.

La direzione di ArteFiera, in un momento di palese crisi della rassegna, coincidente con la crescita di Artissima e di Miart, è la classica patata bollente. Perché ha deciso di mettersi in gioco su un terreno così insidioso?

Mi piace cambiare e non avevo mai fatto una fiera, pur essendomi occupata di mercato già nel 1991 con il mio primo libro Investire in arte. Quanto alle patate bollenti, non mi sono mai sottratta e spesso mi è andata bene. Spero di riuscire a combinare qualcosa di buono anche a Bologna, dove ci sono comunque delle premesse preziose: la fiera continua ad avere il maggiore fatturato del suo settore in Italia e conserva una grande affezione da parte del pubblico; è la più raggiungibile da ogni parte del Paese e ha un mercato reale e vitale.

Però sta perdendo terreno nella considerazione dei galleristi e dei critici. Che cosa bisogna fare?

Investimenti anzitutto: occorrerebbe poter invitare a condizioni vantaggiose gallerie straniere di prestigio, cosa che non ho nemmeno proposto ma che, se l’anno prossimo sarò ancora in questa posizione, sarà necessario. Non posso credere che il luogo che ha visto nascere la prima Università al mondo abdichi alla sua presenza culturale in Italia. Bologna è colta da oltre mille anni e ha prodotto ben altro che tortellini. Il punto è che i galleristi stranieri vanno ad Artissima già sapendo di essersi ripagati lo stand grazie a un acquisto fatto dai musei cittadini. Milano non è riuscita ad avere una fiera plausibile se non negli ultimi tre anni, quando, senza nulla togliere all’intelligente tenacia di Vincenzo de Bellis, il flusso di denaro di Expo 2015 ha chiesto e ha consentito alla città di diventare più credibile anche sul piano culturale. Se l’amministrazione bolognese dovesse decidere che il sapere in generale e l’arte contemporanea in particolare non sono tra le sue priorità, lasciando il MAMbo e gli altri musei nello stato di transizione in cui sono, non ci sarà molto da fare neanche per ArteFiera.

Quale identità può ritagliarsi ArteFiera rispetto alle concorrenti italiane?

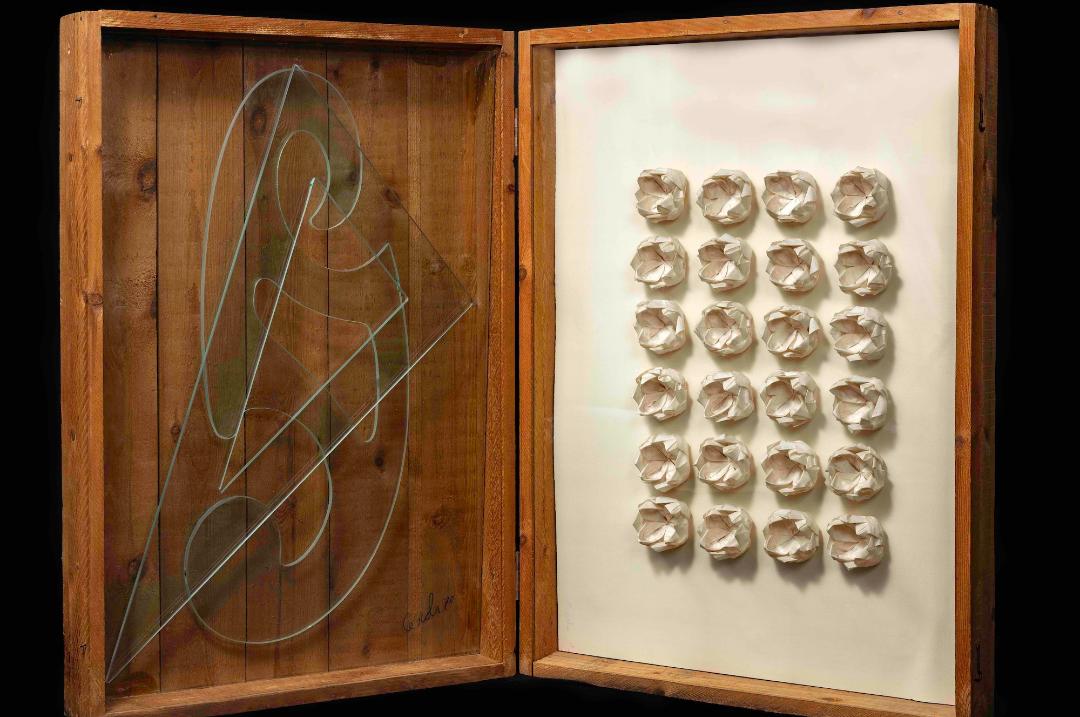

ArteFiera può essere soprattutto il posto dove vedere, leggere, rivalutare la storia dell’arte italiana, che ha ancora molto da dire sia nel moderno sia nel contemporaneo. Può diventare inoltre la casa in cui la fotografia trova tutta la dignità che merita. Può lavorare bene con l’editoria e altre forme più audaci di manifattura d’artista, dai tappeti ai vetri alle porcellane, che le altre fiere italiane d’arte stentano a intercettare come necessità umana e come business del futuro: basta leggere L’uomo artigiano di Richard Sennett (edito da Feltrinelli, Ndr), vedere che cosa stanno facendo piccole grandi ditte come Venini e Seletti, guardare le opere di artisti che associano progettazione e fattura manuale per rendersene conto. Di quest’ultimo mio pensiero non ci sarà nulla ad ArteFiera perché i tempi sono stati troppo brevi (il mio impegno è incominciato a giugno 2016) ma la direzione mi è chiara.

Ci sono dei ritorni e delle new entry di cui è particolarmente soddisfatta?

Ciò di cui sarei veramente soddisfatta sarebbe una consapevolezza diffusa nell’allestire gli stand, evitando le quadrerie e portando scelte ristrette, focalizzate, convinte di artisti e opere. E se arrivassero spontaneamente ceramiche di Faenza o vetri di Murano firmati da buoni artisti sarei al settimo cielo. L’eccellenza italiana dovrebbe potere arrivare a Bologna anche in forme inaspettate e complesse.

Il fatto che per il comitato di selezione lei abbia favorito una composizione «territoriale», in grado di coprire le varie aree italiane, vuole ribadire il fatto che quella di Bologna è la rassegna «ufficiale» dell’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, anch’essa composta da rappresentative regionali?

Il Comitato di selezione è stato da me composto in piena autonomia e anche con qualche disobbedienza rispetto all’Angamc, che non credo abbia capito subito il ruolo di Roberto Pinto e Maria Grazia Messina. Avere un ricercatore e un docente ordinario di arte contemporanea nella commissione, il primo con un curriculum di curatore internazionale e la seconda con responsabilità vicine al ministero, è stata per me una sicurezza di attualità e di rigore nelle scelte. Ci voleva inoltre un equilibrio tra galleristi di arte contemporanea recente e moderna. Sono stata attenta ad avere una rappresentanza del Centro e del Sud, ma sia chiaro che Alessandra Bonomo e Laura Trisorio svolgono un’attività propositiva a Roma e Napoli e non possono essere ridotte a quote territoriali, concetto pericoloso quanto quello di quota rosa.

Ha mantenuto una programmazione diffusa alla città: il pubblico è favorevole, i galleristi meno perché il commercio non ammetterebbe distrazioni.

La programmazione diffusa alla città è l’anima delle fiere di nuova generazione. Parigi, Basilea e Londra ci insegnano che il momento della fiera oggi è quello in cui una città fa il punto su che cosa sa offrire in fatto d’arte contemporanea. Le mostre che sono state concepite in Bologna direttamente da me, con i loro curatori, sono appunto riunite sotto il cappello di Polis: un tema che significa città, politica, integrazione umana. Anche di questo, senza peraltro forzature ideologiche, si occupano le «Space Specific» e «Time Specific Artist Lectures» a cura di Chiara Vecchiarelli, la mostra di film al museo archeologico «Viva l’Italia» a cura di Mark Nash, la rassegna di video documentari di giovani italiani «Corpo sensibile» a cura di Marco Bertozzi al MAMbo. Una fiera deve sapersi proporre come un sasso da cui promanano onde anche al di fuori delle sue pareti, trasformando l’occasione commerciale nel momento più vivace, ma non il solo, della sua dinamica artistica. I musei dovrebbero sfoggiare il loro abito migliore e così pure le fondazioni private: non dimenticherei infatti il Mast e l’Opificio Golinelli, anche se la tempistica sincopata ha impedito loro, quest’anno, una progettazione ad hoc.

Con Agenda Independents intende dare spazio alle gallerie indipendenti, una qualifica non sempre chiarissima. Di quale tipo di gallerie stiamo parlando?

Questi spazi non pagano la loro partecipazione e non sono autorizzati a vendere. Tuttavia la loro presenza è preziosa, perché sono espressione della parte più coraggiosa nel panorama di chi propone, prevede e rischia.

C’è chi sostiene che l’ormai consolidato modello di fiera stia mostrando qualche ruga di troppo, considerato anche il successo popolare di rassegne «satelliti» o meno, come The Others e Nest a Torino.

Le fiere indipendenti rappresentano a mio avviso la misura del successo della fiera maggiore. Se c’è il satellite ribelle vuol dire che c’è un pianeta da contestare e attorno a cui gravitare. Che anche Bologna abbia la sua è un buon indicatore.

Com’è riuscita a convincere gli organizzatori della necessità di un drastico taglio delle gallerie?

Non ce n’è stato bisogno. I vertici della struttura erano consapevoli che la quantità stava mangiandosi la qualità. Anche se stanno soffrendo perché incasseranno di meno e spenderanno di più, credo sperino in un risultato di medio termine.

La carenza di espositori stranieri ad ArteFiera la preoccupa?

Certo, ma la credibilità richiede tempo e non posso cambiare un giogo fiscale che non rende l’Italia invitante sul piano della compravendita di opere.

Davvero non si può fare a meno di una sezione dedicata ai mid-career, agli artisti storicizzati ma non ancora giustamente valutati, al passato prossimo insomma? ArteFiera, in questo, con la sezione Nueva Vista, ricalca un modello partito da Artissima e ormai diffuso.

È necessario poter reindirizzare lo sguardo a prescindere dal dato anagrafico dell’autore. Sette anni fa l’artista da metterci sarebbe stato Paolo Scheggi, per esempio, di cui era in corso una rilettura critica che ha portato anche alla sua fortuna commerciale postuma. Il sistema dell’arte corre così veloce che non c’è sempre tempo per capire che cosa merita attenzione, quindi il fast forward deve essere compensato dal flashback. Spero che alcune proposte di artisti presentati anche nei «solo show», spesso attorno ai cinquanta, anche fuori dalla sezione Nueva Vista che Simone Frangi ha voluto piccolissima, sappiano darci delle sorprese.

Ha concesso molta attenzione all’editoria, con Printville e «Genda». A che cosa si deve questa scelta?

L’editoria è uno dei mondi più inventivi dell’arte contemporanea. Richiede dedizione e conoscenza. Non è un fulcro del mercato del lusso, ma è sempre stata nel cuore delle avanguardie. Non posso dimenticarmi di Mario Merz che dice a sua figlia «Voglio fare subito un libro» e poi ne esce non solamente un libro, ma anche una casa editrice. I libri d’arte, anche quando non sono dichiarati come libri d’autore, sono atti creativi di grande generosità. Ci sono stati protagonisti del mercato come Giorgio Maffei, o del collezionismo come Paolo Consolandi, a cui questo è risultato chiarissimo (con entrambi ho curato una mostra a Palazzo Reale a Milano nel 2009). Ho individuato due case editrici capaci di dare il meglio in Italia e ho chiesto loro di creare una cittadella del libro. Penso si debba andare ancora di più in questa direzione, peraltro figlia delle avanguardie: penso ai libri di Max Ernst come La femme 100 têtes, allo Xerox Book curato da Seth Siegelaub e John W. Wendler, a riviste recenti come «Toiletpaper». Sono certa che A+Mbookstore e Humboldt, cui è stato affidato il bookshop, ci porterano pubblicazioni meno scontate di quelle che sto citando. Quanto alla mostra «Genda», è un momento di attenzione alla fotografia che ritengo essenziale anche per rafforzare la sezione di gallerie specifiche per questo linguaggio.

Come sono cambiati la fisionomia e il ruolo del gallerista e del collezionista in questi ultimi vent’anni?

La distinzione tra moderno e contemporaneo è andata perdendosi, se non altro perché chi si occupa di proposte ha bisogno delle certezze economiche che vengono da valori già accreditati, sia nella vendita sia nell’acquisto. Il collezionismo, che di solito nasce da una passione sincera, è però diventato anche un modo per darsi un ruolo sociale. Tutto il settore è andato specializzandosi e in ogni ruolo c’è molto più professionismo. Certe magiche trasformazioni, per esempio, di fotografie che documentavano performance in opere a pieno titolo non sarebbero più possibili. Il lato oscuro della medaglia è che vedo sempre più di rado una certa felice ingenuità, sia nei galleristi sia nei collezionisti. Inoltre si è creata una catena sempre più stretta tra il gallerista che promuove un artista, il collezionista che lo aiuta, il curatore che immette le opere nelle sue mostre e il risultato mercantile di questo gioco di ruoli, spesso celato dal curatore stesso e misconosciuto dagli storici e dai critici che storicizzano nomi ed eventi. Ma il lasso temporale di vent’anni è un po’ stretto: questi fenomeni sono iniziati con l’esplosione del mercato negli anni Ottanta e si sono raffinati in tre decenni.

E com’è cambiato il pubblico dell’arte contemporanea? Glielo chiedo perché lei è stata tra i primi a credere nella «divulgazione» del contemporaneo, con testi diventati dei best seller, ma anche come giornalista. Poi la «vulgata» ha preso piede e mi chiedo se abbia fatto realmente del bene a chi intende accostarsi all’arte contemporanea e che forse lo fa con eccessiva leggerezza.

Il pubblico degli eventi culturali è sempre maggiore, come attesta la necessità di ampliamento della Tate Modern o il lento ma inesorabile aumento del pubblico e del numero delle mostre periodiche. Il problema non è la leggerezza di chi si accosta all’arte, magari ce ne fosse di più, ma due effetti solo apparentemente opposti: la saccenza di chi vive i luoghi d’arte come templi dei quali non ridere, e la superficialità di chi li schernisce come se fossero luna park. Il risultato è lo stesso: tutti giudicano tutto. Ma è un male? Ai Salon parigini succedeva così. Oggi la chiamiamo partecipazione. È bello che non si apra la bocca solo dopo aver letto le riviste che dettano il mainstream.

Qual è il suo pensiero circa la «scrittura» d’arte oggi? I curatori, ibride figure tra cultura e management come ormai lo sono molti direttori di museo, hanno portato all’estinzione dei critici?

I curatori sono figure ibride tra cultura, management e commercio: gran parte del loro lavoro è corteggiare collezionisti e galleristi perché finanzino la produzione o l’acquisto di opere. Ma ritengo che questa figura di mediazione sia la più antica, se la si intende come continuazione della committenza di papi e principi. La figura del critico come scrittore specificamente d’arte è recentissima, se si pensa che i Salon venivano commentati da filosofi come Diderot e letterati come Baudelaire. Il critico porta allo stato verbale ciò che nasce come messaggio polisensoriale. È stato necessario da quando le arti, dall’inizio del Novecento, hanno bruscamente cambiato linguaggio, ma sappiamo di quali forzature sono stati capaci questi mediatori. Intravedendo il pericolo, movimenti come Cubismo e Surrealismo si sono fatti descrivere da letterati complici come Guillaume Apollinaire e André Breton. Se leggo l’interpretazione politica che Benjamin Buchloh dà dell’opera di Gerhard Richter, se inseguo gli autoritratti di Cindy Sherman sulle pagine di Rosalind Krauss, comparando gli scritti con le interviste agli artisti, mi viene da pensare che ci sia sempre stato qualcosa di violento nella figura del critico che impone una sua visione, da Clement Greenberg in poi. A me piace descrivere le opere senza inventarmi ciò che l’artista starebbe dicendo, magari con l’aiuto di cortine fumogene come quelle offerte dalla semiotica, dalla psicoanalisi, da differenti approcci filosofici. Amo la critica umile, come pratica che da cronaca si fa storia e che, come solo atto di vera proposta, ti sollecita a considerare un tema o un autore o una pratica come più rilevante di altre perché più confacente alla condizione umana che viviamo. Quasi una semplice operazione di pointing che dice: «Ehi, guarda là!».

Il «direttore di fiera» è una categoria con sue precise specificità? In fondo le fiere per anni ne hanno fatto a meno...

Il direttore di fiera è necessario se si vuole creare un contesto selettivo e credibile, evitando le operazioni speculative più basse e cercando di trasformare gli stand in proposte culturali oltre che commerciali. Persino un megastore ha un direttore, sotto la cui responsabilità si evita di vendere prodotti contraffatti e si organizzano gli scaffali in un modo coerente.

Lei ricopre un ruolo importante anche nella didattica. Che cosa pensa della formazione artistica in Italia?

Ci sono molte scuole private che stanno facendo affari sulla pelle delle famiglie. Meglio una cattiva scuola pubblica che una rinomata scuola privata, perché il termine «rinomata» nasce da investimenti in pubblicità che il pubblico non può permettersi. Esiste comunque un diffuso sospetto verso la formazione artistica, e non solo in Italia, perché non ci siamo mai affrancati da due problemi: uno è la confusione dell’artista con chi utilizza più le mani del cervello, l’altro è il sospetto millenario verso le immagini e chi le crea. Siamo in un mondo pieno di figure ma l’iconoclastia stenta a morire. La conoscenza non logica, cioè non centrata sul logos come linguaggio verbale o numerico, non è considerata conoscenza in senso proprio. E in più c’è sempre il sospetto che le immagini tolgano controllo al potere, perché in effetti è attraverso la loro forza che hanno trovato sbocco molte grandi proteste. Il produttore di opere sensoriali è più difficile da controllare di chi produce testi pienamente decodificabili.

Chi considera i suoi maestri?

I miei maestri sono stati gli artisti con cui ho speso più tempo: Alighiero Boetti mi ha imposto di scrivere per lui testi non tradizionali (per il suo libro Accanto al Pantheon ho riscritto il Discorso sul metodo di Cartesio usando solo le sue frasi); Getulio Alviani mi teneva ore su sgabelli senza schienale a spiegarmi l’arte cinetico-costruttiva; Joseph Kosuth mi ha fatto editare i miei testi su di lui per dieci giri di bozze. Ma anche la vita personale è stata piena di maestri: mia madre mi ha portato a vedere Notre Dame du Haut a Ronchamp di Le Corbusier quando avevo 10 anni; dai 14 Alik Cavaliere, il padre della mia amica di sempre, ha iniziato a dirmi «leggiti questo» ed era Walter Benjamin o Nelson Goodman; dai 16 ho incominciato a frequentare i suoi allievi di Brera; a 20, mentre lavoravo come assistente di galleria, ho incontrato un collezionista curioso, asistematico, giocoso, con cui ho felicemente vissuto 26 anni.

Le faccio una domanda antipatica. Perché non si è mai fatto il suo nome per la Biennale di Venezia? E quanto le manca la curatela di una grande mostra internazionale?

Sì, è una domanda antipatica perché sottolinea come non abbia saputo dare un ordine alle mie mosse, ma al contempo è simpatica perché ancora mi chiedo, con la mancanza di strategia che nascondo dietro alla faccia da secchiona, come abbia fatto a trasformare il mio piacere in un mestiere. Il sistema mi ha dato quello che meritavo. Non ho la vocazione alla curatela anche se ammiro chi ce l’ha. Mi piacciono gli incarichi che implicano la creazione di una struttura o di qualcosa che dura e non di un fuoco di paglia: amo fondare una scuola, dare un’impronta a un centro d’arte, impostare un archivio, scrivere un manuale scolastico. Sono un motore diesel a cui piace costruire e non consumare. Inoltre, se si esclude quello per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, non ho mai partecipato a un concorso per direzione di musei, non sono andata a studiare o a lavorare all’estero per periodi lunghi, non scrivo quasi mai per le riviste specializzate, non ho sacrificato niente della mia vita personale. Peraltro, quanto alla Biennale, vi ho collaborato in molte vesti: dal 1993 credo di avere saltato due edizioni, in tutte le altre ho almeno scritto un testo in catalogo, cocurato una mostra o un padiglione, partecipato a convegni, presieduto la giuria. Ne sono fiera perché è l’unico primato mondiale che l’Italia possa vantare nell’arte contemporanea, un miracolo che va gelosamente preservato. Dare una mano è sempre un privilegio.

È noto il fatto che lei abbia sempre rifiutato di scrivere in cataloghi di mostre in galleria. È una scelta dovuta al desiderio di non «compromettersi» in un ambiente in cui i ruoli si sovrappongono con molta facilità e in cui il compromesso è quasi indispensabile?

Mi è capitato in realtà di scrivere anche per gallerie, ma il mio impegno con «Il Sole 24 Ore» mi ha fatto sentire inutile questa ulteriore forma di scrittura breve. Inoltre la presentazione in catalogo mi fa sentire una pubblicitaria più di quanto non accada col giornalismo. E non c’è tempo per far tutto: quando iniziai a occuparmi del corso alla Fondazione Antonio Ratti era una scuola estiva di disegno; il Corso di Arti Visive allo Iuav, che ho contribuito a fondare e che dirigo dal 2001, era e resta l’unico in Italia in una Università; quando ho iniziato a presiedere la Fondazione Bevilacqua La Masa era una sede di mostre soprattutto a pacchetto: difficile pensare di portarci artisti come Marlene Dumas, William Kentridge, Peter Doig e sistemare gli atelier in modo da avervi giovani che finissero al Padiglione Italia della Biennale, come accade quest’anno con Giorgio Andreotta Calò; a Modena non si erano quasi mai visti stranieri e sono riuscita a farci la prima mostra museale italiana di Yayoi Kusama o Ugo Rondinone; il libro Capire l’arte contemporanea, come del resto quelli che sono seguiti, sono state scommesse riuscite ma difficili, perché la divulgazione in Italia è vista come sottocultura. Troppa roba per scrivere anche nei cataloghi.

Sino a che punto l’Italia è ancora un Paese «in via di sviluppo»?

Abbiamo perso ogni treno tranne quello della Biennale. I nostri musei sono fuori dal giro internazionale e da noi le mostre buone non arrivano mai perché non siamo credibili. Dobbiamo pagarci i prestiti di opere contemporanee anche se avremmo da dare in cambio di tutto. La presidenza dei maggiori centri d’arte è in mano a rottamati politici, nel migliore dei casi, e nel peggiore a imprenditori senza scrupoli. Il ministero continua a considerare l’«heritage» più importante del contemporaneo e così neanche a Venezia, dove le opere potrebbero essere acquistate dalla Biennale a pochissimo, si è mai impostata una collezione pubblica plausibile. La politica fiscale è vessatoria. Si concepisce l’arte negli spazi pubblici come una scultura piazzata in mezzo a una rotonda. Non vedo molta luce all’orizzonte, se non grazie alle fondazioni straniere che portano qui le loro sedi, e ai curatori che hanno lavorato all’estero e che, tornando in Italia, possono fare un lavoro di ricostruzione.

Per anni ha tenuto su queste pagine la rubrica «Balla coi lupi», incontri ravvicinati con gli artisti. Quale lupo fa più paura? L’artista, il collezionista o il gallerista?

Il solo lupo può essere l’amministratore pubblico (ho fatto anche questo), quando porti interessi privati in fatti pubblici, consideri l’arte contemporanea come una stupidaggine o non dai il giusto peso alle competenze. Per fortuna c’è anche qualcuno che ce la mette tutta.

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai