Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Micaela Deiana

Leggi i suoi articoliUna «P» in arabo, ebraico, fenicio e greco: quattro lingue per celebrare chi ha costruito le fondamenta su cui sorge Palermo, una capitale del Mediterraneo che accoglie e fonde le diverse culture del Mare Nostrum. Questo segno pittografico, che caratterizza il logo di Palermo Capitale Italiana della cultura, sintetizza l’animo che ha guidato la candidatura della città e il suo sviluppo programmatico: una celebrazione dell’inclusività che attraverso la cultura parla di pace, accoglienza e legalità, in cui convivono la cura e la valorizzazione del passato e la vitalità del futuro, con l’innovazione e i progetti dei giovani e delle comunità italiane e non, che qui costruiscono la propria vita.

Ne parla Andrea Cusumano, assessore comunale alla Cultura, Beni Culturali, Toponomastica.

Qual è la visione alla base di Palermo Capitale Italiana della Cultura?

Palermo ha convinto perché è una grande capitale del Mediterraneo con una ricchezza culturale stratificata su cui si è innestata una società multietnica in espansione e che sta dentro la visione di una città che sa accogliere. Dopo 500 anni riaprirà una sinagoga in un oratorio offerto dall’arcivescovo, a poca distanza dalla moschea. Segno del dialogo e della collettività molteplice che forma la nostra comunità.

La grande bellezza di Palermo sta in questa capacità di assorbire e rigenerare. Sintetizzare in un ideale di bellezza la molteplicità, le differenze, le culture. Palermo ha il privilegio di poter raccontare gli altri parlando di se stessa, frutto delle tante culture che l’hanno attraversata. Come sintetizzato dal sincretismo estetico dei monumenti Unesco Arabo-Normanno, un tema trasversale declinato anche da Manifesta in «Il Giardino Planetario», che apre in questi giorni rendendo Palermo capitale dell’arte contemporanea europea.

Si è creata sinergia fra pubblico e privato?

Il cartellone di Palermo Capitale Italiana della Cultura poggia su pilastri molto robusti ed è il frutto di una progettazione integrata con teatri, enti, fondazioni, università, associazioni pubbliche e private. Una rete attivata sul territorio e che Capitale della Cultura vuole consolidare e strutturare, generando sinergia, visione comune, comunicazione integrata. Questo, insieme al tema dell’accoglienza e del dialogo tra le culture, ha aiutato a costruire una nuova narrazione sulla città. Ovviamente c’è anche un cartellone di eventi, a oggi quasi mille, tra cui eventi e mostre di profilo internazionale in sinergia tra pubblico e privato. Penso ad esempio al progetto composito del premio Nobel e cittadino onorario di Palermo, Wole Soyinka (in collaborazione con la New York University e Grandi Navi Veloci), alla retrospettiva di Shozo Shimamoto (con la Fondazione Morra), alla prima antologica, da poco chiusa, di Spencer Tunick, alla mostra di Robert Capa (con la Regione Siciliana) o al convegno internazionale di filosofia del Mediterraneo (con le Università di Lucerna e Lugano).

Il 16 giugno arriveranno a Palermo mille giovani musicisti da tutta Europa per la Festa della Musica (con Mei-Meeting degli Indipendenti, Mibact e Manifesta).

Come reagisce la comunità a un’offerta così ricca?

Con curiosità, resistenze, impegno, indifferenza, entusiasmo, antagonismo, reticenze, orgoglio, polemiche. Con la complessità, insomma, che appartiene a una città vivace e viva come Palermo. Capitale della Cultura è un progetto di visione, oltre che un calendario di eventi, e come tale richiede uno sforzo notevole per essere sia realizzato sia metabolizzato. Palermo è una città in cammino, un cammino difficile, ma deciso e promettente. Un esempio per tutti sono i mercati storici: Ballarò, Capo e Vucciria. Luoghi in cui commercianti ed abitanti cominciano a interrogarsi sul futuro trasformandosi con la consapevolezza della propria unicità da tutelare, ma rispondendo al contempo alle esigenze di una città che accoglie nuovi cittadini e turisti, una capitale delle «culture».

Che cosa resterà alla città di questa eperienza?

Il sistema integrato resterà e lascerà in eredità anche un portale e un sistema integrato di biglietteria. Alcuni progetti strutturali, come la gipsoteca unificata delle collezioni dell’Accademia di Belle Arti e di Palazzo Ziino a Palazzo Fernandez, il No Mafia Memorial a Palazzo Gulì (museo archivio laboratorio della lotta alla mafia a cura del Centro Impastato), il progetto di Massimo e Francesca Valsecchi a Palazzo Butera (che ne ospiterà la straordinaria collezione con un centro di ricerca aperto alla città), una fondazione di partecipazione ai rinati Cantieri Culturali alla Zisa, un regolamento per i beni comuni e l’uso civico dei beni pubblici con una prima sperimentazione al complesso del Montevergini. Guardando più lontano, vedo Al Medina Al Aziz, che racchiuderà il Palazzo della Zisa, i Giardini della Zisa, e i Cantieri Culturali alla Zisa, in un unico parco culturale sulle tracce dell’antico Genoardo.

Sono stati più di mille gli eventi in agenda da gennaio a giugno. Il calendario completo è su palermocapitalecultura.it, dove gli appuntamenti sono raccolti per categoria: cinema e spettacolo, musica, convegni, mostre, eventi, giovani e scuole. Il programma estivo include molti luoghi culturali cittadini con una proposta multidirezionale per le mostre estive.

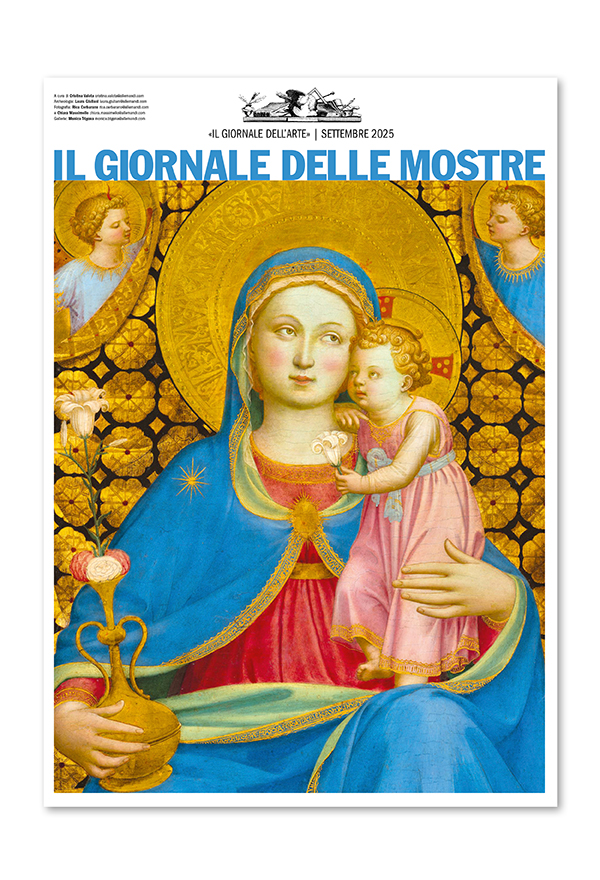

Tra le rassegne autunnali, invece, la monografica di Antonello da Messina che s’inaugurerà in ottobre a Palazzo Abatellis. Curato da Giovanni Carlo Federico Villa, il percorso mette in luce le relazioni dell’opera del pittore con la cultura mediterranea e il mondo fiammingo.

Articoli correlati:

Le mostre di un’estate Capitale

«L’uomo che misura le nuvole» di Jan Fabre

Altri articoli dell'autore

La 13ma edizione della mostra tedesca parte dal simbolo della volpe, sempre più presente nei parchi cittadini, per invitare all’esplorazione di ciò che non si conosce. Dei 60 artisti invitati, sei sono italiani: Piero Gilardi il nume tutelare

La 16ma edizione della mostra propone un approccio metodologico al mondo che rifiuta lo sguardo patriarcale per riflettere sui concetti di identificazione, oggettivazione e capacità di azione di chi si trova in una posizione marginalizzata

Il team curatoriale tutto femminile della 16ma edizione della mostra ha invitato a confrontarsi sul tema del «portare» anche tre artiste italiane: Rossella Biscotti, Adelita Husni-Bey e Raffaela Naldi Rossano

Dal prossimo gennaio la seconda edizione della rassegna dedicata al divino nell’esperienza del mondo materiale: un dialogo tra cultura islamica e linguaggi del contemporaneo. Anche l’italiano Sassolino tra gli autori delle 500 opere di venti Paesi