Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliA nord-ovest de L’Aquila un’area archeologica dispiega sul terreno pianeggiante un anfiteatro in buone condizioni, resti di terme, di un teatro, di un acquedotto: si chiama Amiternum e i Romani la strapparono ai Sabini nel 293 a.C. Sulle colline le testimonianze vanno dai popoli italici all’alto Medioevo e potrebbero riservare altre scoperte. Intanto però la zona è teatro di una dura polemica.

Secondo la sezione aquilana di Italia Nostra, spalleggiata dall’Archeoclub locale, due strade progettate e approvate comprometteranno l’integrità, anche naturalistica, del parco separando inoltre la zona archeologica in pianura da quella collinare. Giovanni Cialone osserva: «L’area è sotto pressione per capannoni e insediamenti vari; per il G8 del 2008 fu realizzato un tratto che vi si avvicina molto e le strade ci sono già. Ebbene, l’Anas ha progettato una variante di una strada esistente che la porterà a ridosso dell’anfiteatro e spezzerà la continuità del parco isolando un monumento funerario. Dicono che elimineranno la vecchia strada e che non c’è impatto ambientale: invece l’impatto ci sarà».

Dopo aver ricevuto una lettera dall’associazione, il Ministero per i Beni culturali ha chiesto chiarimenti alle soprintendenze competenti e risulta che quella archeologica abbia motivato il suo sì alla variante con il fatto che eliminerebbe un’interruzione fra teatro e anfiteatro. Italia Nostra non concorda e anzi rincara contestando un progetto della Provincia che investe la zona di Amiternum. «Passerà in località dove sono stati trovati molti reperti. Eppure per il piano paesistico regionale qui non si possono aprire nuove strade, è zona di conservazione integrale», sottolinea Cialone. Ma vede una possibile soluzione: apporre il vincolo paesaggistico all’intera area.

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

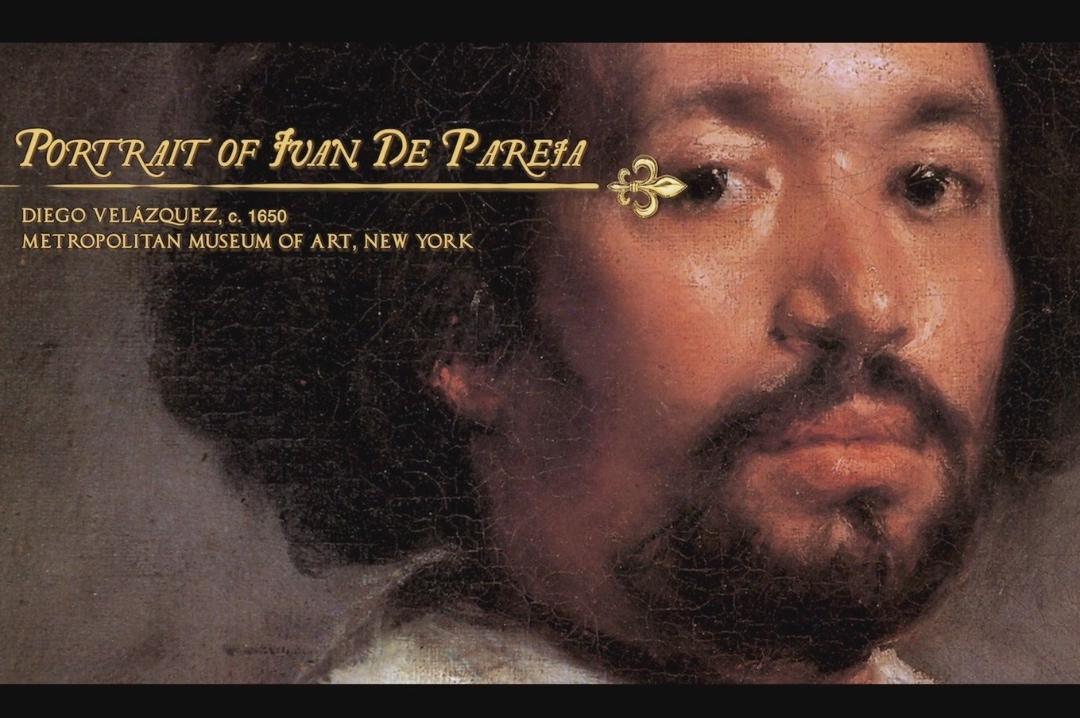

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»