Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliÈ noto e ben radicato nella storia l'amore dei tedeschi per la cultura, la letteratura, l'arte e la lingua italiani. Klaus Wolbert, scomparso lo scorso 24 aprile, era uno di quei tedeschi. La sua morte priva la Fondazione VAF per la promozione dell'arte italiana contemporanea, creata dalll'imprenditore e collezionista Volker W. Feierabend, del suo presidente esecutivo, uno studioso che, ricorda Simona Di Giovannantonio, responsabile delle relazioni esterne della Fondazione, «ha collaborato in maniera decisiva per il potenziamento della collezione e per la sua prestigiosa collocazione nel Mart di Rovereto».

Wolbert, che con Feierabend e Peter Weiermair, già direttore del Kunstverein di Francoforte e in ultimo direttore della Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna, componeva in seno alla Fondazione un formidabile trio di appassionati d'arte del nostro Paese, era una poliedrica personalità formatasi in patria (era nato ad Aschaffenburg, in Baviera, nel 1940) con studi di pittura e di grafica applicata («le copertine di tre cataloghi della mostra del Premio VAF, a cadenza biennale, sono disegnate da lui», ricorda la Di Giannantonio) e approdato agli studi di storia dell'arte dopo un'intensa attività presso agenzie pubblicitarie e come fotografo.

Ma nelle università di Francoforte, Würzburg e Marburg i suoi interessi spaziavano dall'antichità classica alla filosofia e all'antropologia culturale. La gioventù di Wolbert, il cui impegno si estendeva alla politica, ne farebbe il perfetto protagonista di un romanzo dedicato alla generazione tedesca nata durante la seconda guerra mondiale. Una generazione cui si deve, tra l'altro, la volontà e il coraggio di aver riaperto pagine dolorose, se non spaventose, della storia tedesca. Se Anselm Kiefer e Gerhard Richter hanno affrontato alcuni tabù nei loro dipinti, Wolbert lo ha fatto con i suoi libri. Scultura programmatica nel Terzo Reich, pubblicato nel 2018 da Umberto Allemandi, è il monumentale risultato di una ricerca in quei territori dell'arte che i suoi stessi docenti all'Università preferivano non considerare, secondo la convinzione che non potesse essere arte quanto prodotto da scultori come Arno Breker, Georg Kolbe e Josef Thorak, tutti al servizio del regime hitleriano.

Lo stato nazionalsocialista chiese loro, in quella fase, di farsi depositari di un ideale di bellezza basato, anche, sull'esclusione degli «impuri», degli «inferiori», dei disabili. Una Grecia spaventosamente deformata dal culto della razza, una classicità, avrebbe scritto Furio Jesi, «meccanicistica» in quanto funzionale, come il mito piegato a simbologia del potere, all'affermazione del totalitarismo. Un assolutismo estetico che avrebbe, tra l'altro, escluso la realizzazione di ritratti dei potenti del Terzo Reich: meglio un'astratta trasfigurazione negli eroi e negli dèi sottratti all'antico.

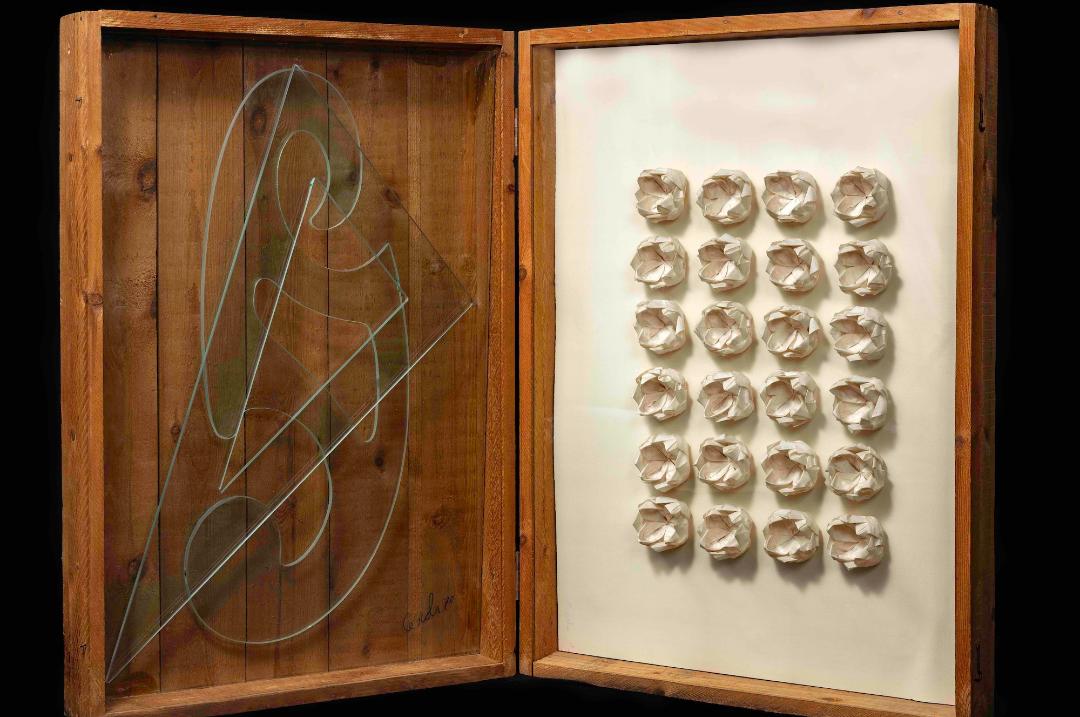

Era il culmine, quel libro, di decenni di studi e di pubblicazioni, iniziati negli anni Settanta e che avevano trovato una prima sistemazione nella tesi di dottorato sugli aspetti ideologici, politici ed estetici della plastica figurativa nazista. Parallelamente, c'era per Wolbert la passione per l'arte italiana moderna e contemporanea. Ha modo di farla conoscere ai tedeschi quando, nel 1989, diventa direttore dell'Istituto Mathildenhöhe di Darmstadt: qui organizza mostre, fra gli altri, di Luigi Veronesi, Giorgio Griffa, Pietro Consagra, Enrico Baj, Roberto Floreani, Marco Tirelli.

È morto a Istanbul, dove, poco dopo avervi stabilito la sua residenza, aveva scoperto di essere malato. «Amava quella città per la sua storia e, prima di abitarvi, vi si recava spesso per raggiungere la sua jazz band, formata da musicisti turchi e tedeschi», conclude Simona Di Giovannantonio. «Perché, tra i molti suoi interessi, suonava il clarinetto». E il cerchio si chiude: era stata la musica, e il desiderio di conoscere il compositore Bruno Maderna, a portarlo, in gioventù, in Italia.

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

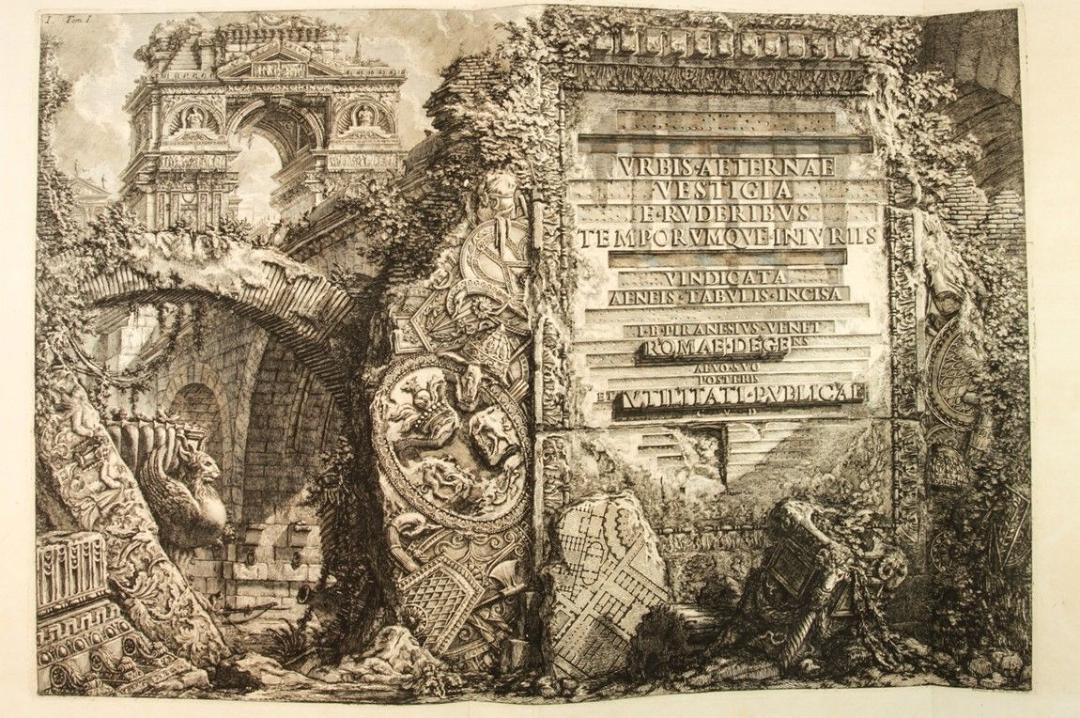

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai