Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliMichal Rovner, israeliana, classe 1957, è una videoartista tra le più innovative della sua generazione. Il suo linguaggio, poetico ed etereo, indaga temi esistenziali, storici ed estetici, abbracciando un universo fisico e artistico che lei considera fatto della medesima luce e delle stesse particelle. Ci parla qui della sua poetica, di come è diventata un’artista e della sua prossima mostra nella Fondazione Merz a Torino, «Alert» (dal 31 ottobre al 29 gennaio), nata da un’idea di Germano Celant.

Com’è iniziata la sua collaborazione con la Fondazione Merz?

Beatrice Merz ha visto il mio lavoro per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2003 e da allora è venuta a quasi tutte le mie mostre. A Madrid, quando feci una mostra da Ivorypress con Elena Foster («Frequency», 2009), mi propose una mostra alla Fondazione Merz. Abbiamo realizzato un progetto al Castello di Rivoli («Cracks in Time», 2012) e poi uno più «piccolo» a Palermo, nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo: una proiezione alta 30 metri per la Biennale Arcipelago Mediterraneo (2019). Poi durante la pandemia, Beatrice Merz e Andrea Cusumano mi hanno proposto di fare una proiezione per il Festival del libro Insieme, nel Foro Romano su una parete del complesso della Basilica di Massenzio a Roma («Contatto/Contact», 2020), una proiezione alta 15 metri. La mostra «Alert» nella Fondazione Merz avrebbe dovuto curarla e scrivere un testo per il catalogo Germano Celant, anche in preparazione del volume monografico che intendeva pubblicare su tutta la mia carriera. Lo incontrai a Milano e mi suggerì di esporre le opere di «Jackals». Nel 2019 ci siamo incontrati a Torino per studiare lo spazio, ma purtroppo capitò in concomitanza con i funerali di Marisa Merz. In seguito Celant e Beatrice Merz si incontrarono per parlare del progetto, quando io ero in Israele.

Com’è concepita la mostra nella Fondazione Merz?

È il ripensamento di un progetto esposto alla Pace Gallery di New York nel 2016, «Night», ideato in concomitanza di una crisi umanitaria che coinvolse 70 milioni di sfollati e vari episodi di terrorismo nel mondo. C’erano una paura e un allarme diffusi e un senso di minaccia evocato dall’altro, dallo straniero. Decisi allora di sedermi per svariate notti da sola al buio in attesa di un incontro con gli sciacalli. Lo sciacallo è un animale oscuro, che vive nascosto e ha voce stridente, è un animale schivo che bazzica nelle zone di distruzione, ma è anche Anubi, il dio egizio, guardiano dell’anima, protettore del mondo dei morti.

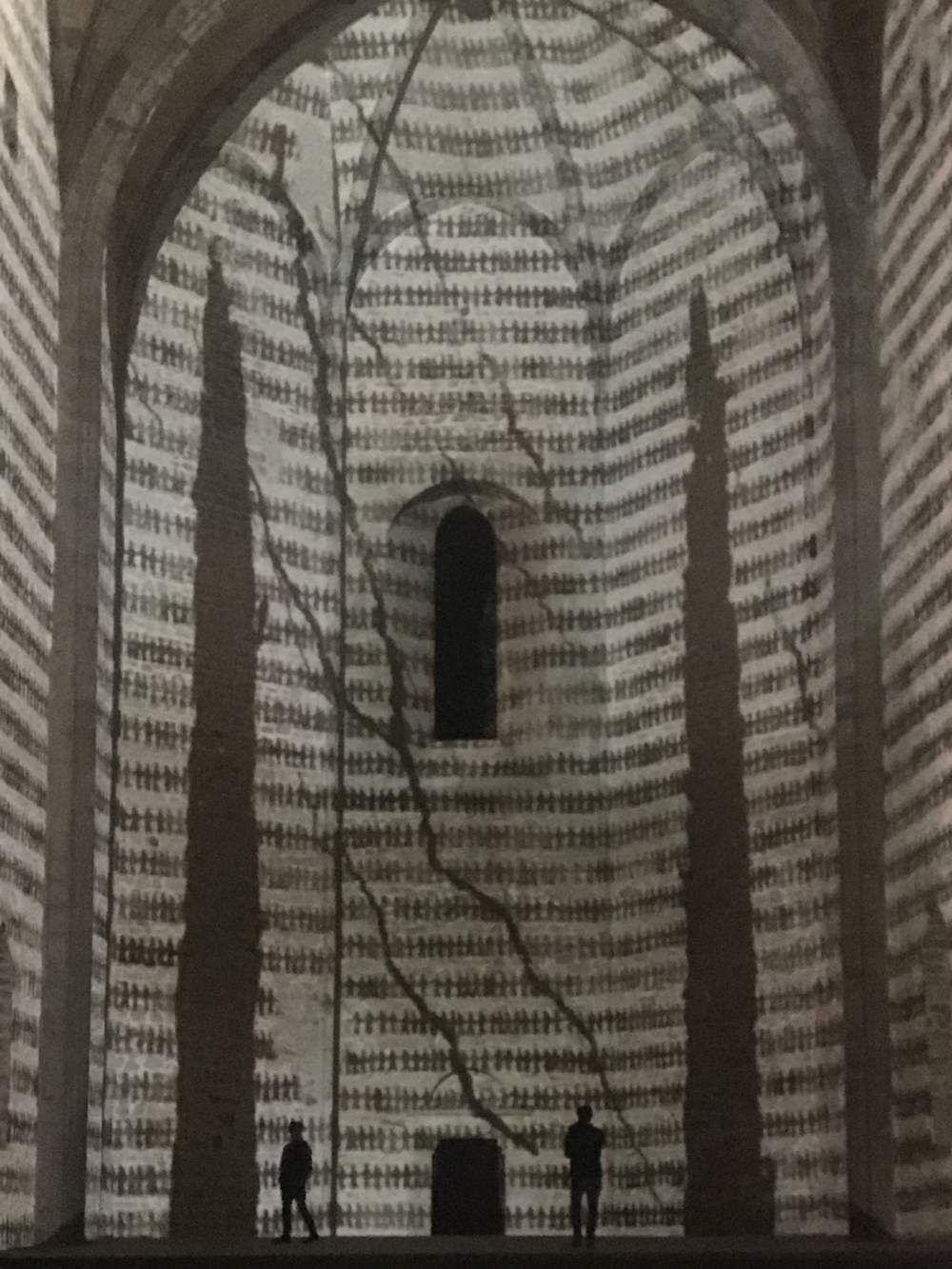

Il dialogo con lo spazio architettonico e la storia del luogo per cui progetta un’opera è fondamentale per lei. Come lo sviluppa nella Fondazione Merz, ex centrale termica della Lancia?

Le opere accadono in sé, ma luogo, contesto e attualità ne implementano i significati. Qui volevo fare qualcosa di site specific all’aperto e qualcosa di molto concentrato all’interno. L’architettura della Fondazione, con la sua altezza, mi ha permesso di fare una stanza simile a un tempio. Al centro di questo tempio c’è l’immagine «Alert»: lo sciacallo Anubi, con uno sfondo simile a una mappa. All’esterno sono rimasta colpita dallo «piscina» sottostante e dal modo in cui la si guarda dall’alto. Ho voluto connettermi con questo spazio, proiettare a vista sul muro, mantenerlo così com’è, una sorta di opera di Arte povera e una specie di affresco italiano in movimento che porta anche i ricordi e i residui del tempo e della storia del luogo. Si sta sopra e si vedono le case intorno, sotto ci sono i muri, come uno «scavo», un segreto rivelato.

Pur non essendo narrativo, il suo lavoro ha profondi legami con le verità storiche e con le memorie archeologiche e architettoniche e in alcuni casi anche con vicende dell’attualità.

Nel mio lavoro mi piace viaggiare nel tempo, connettermi tra la luce e la pietra, «rilevare» un altro strato di tempo significativo per il presente. Un esempio potrebbe essere il progetto «Makom», iniziato nel 2007 nel bel mezzo dell’Intifada israelo-palestinese. Ho iniziato a raccogliere pietre di case in rovina di israeliani e di palestinesi, provenienti da Gerusalemme, Nablus, Haifa, Hebron, Galilea e successivamente dal confine tra Israele e Siria. Con una squadra di scalpellini israeliani e palestinesi abbiamo costruito nuove strutture, un collage di tempi e biografie diverse messe insieme. L’opera affronta il conflitto nel presente e la possibilità di lavorare insieme nel mezzo del violento conflitto. E riflette la lunga storia di questa terra, l’architettura, la distruzione e la ricostruzione, ma anche, in senso più ampio, la fragilità della propria casa, della propria terra.

Quanto c’è della storia e delle fratture di Israele nella sua poetica?

Mi chiedo spesso che tipo di artista sarei stata se fossi nata in Svizzera. In Israele si percepisce la continuità dell’esistenza umana, si è esposti alla storia del luogo e agli echi delle battaglie nel tempo, alle fluttuazioni, agli spostamenti dei confini. La realtà attuale richiede la propria attenzione ed è impegnativa dal punto di vista mentale, fisico e morale. Dal luogo del conflitto israelo-palestinese, delle turbolenze del Medio Oriente, da questa esistenza drammatica guardo alle dinamiche umane in modo meno specifico. Forze e controforze, collisioni, crepe, rotture e, soprattutto, il mio lavoro si interroga sull’identità e sul luogo.

La figura umana è una costante nel suo lavoro: un segno pittorico in perpetuo movimento, ma anche un’ombra, una proiezione quasi inconscia.

Non è l’ombra di qualcosa, è la cosa stessa. Le prime immagini a cui si riferisce la sua domanda sono state scattate nel 1991, durante la Guerra del Golfo. Tutto veniva filmato e tutto veniva trasmesso. È stata la prima volta che ho visto la guerra in tempo reale e invece di sentirmi più vicina mi sono sentita più distante. C’era una fila di prigionieri di guerra e ho immortalato lo schermo televisivo con una Polaroid. Mi hanno colpito la piattezza e l’alienazione, ho pensato che ogni pixel tremolante sullo schermo era una persona intrappolata in una situazione tragica con una fine sconosciuta. Una persona con una casa e una famiglia da qualche parte, che adesso era lì, intrappolata nel nulla. Da allora ho iniziato a lavorare con il video, ero interessata alla sua grana, al modo in cui le particelle di questa struttura granulare costituiscono l’immagine e il modo in cui la spezzano. Spesso conto quanti pixel sono necessari per identificare una figura umana.

L’ordinato fluire dell’«uomo segno» sulla superficie nelle sue opere sembra un tentativo di dare ordine al caos, di individuare una direzione, un modello: un’operazione che coincide con l’essenza della politica. Quanto c’è di politico nel suo lavoro?

L’aspetto politico è presente in sottofondo, ma non con riferimenti specifici. L’interpretazione politica ha a che fare con le circostanze e con lo spettatore, mentre le opere rimangono aperte. Nella mia mostra alla Biennale di Venezia, ho apposto una frase sull’edificio: «Contro l’ordine? Contro il disordine?». Volevo dare allo spettatore il punto di vista di uno scienziato che guarda dall’alto un vetrino di cultura, cercando di decifrarlo. Si può pensare che si tratti di una questione politica o di una dinamica umana più ampia o di un principio esistenziale. Mi chiedevano varie cose per questo lavoro, tra cui: «Pensi che siamo formiche?», «È così che Dio ci vede?». Ma la domanda più significativa era: «Chi sono queste persone? Siamo noi o sono loro?».

L’uomo è artefice del proprio destino o è solo una variabile all’interno di un sistema molto complesso?

L’uomo è sempre parte di un sistema più grande e complesso e allo stesso tempo ha (in misura maggiore o minore) la posizione di essere l’artefice del suo destino. Dipende dal suo punto di partenza, ma anche dalla realtà che incontra e da ciò che deve affrontare. Di fronte a meccanismi rigidi, violenti e potenti, quando le possibilità di scelta vengono tagliate, è più difficile. La questione riguarda anche la responsabilità che ci assumiamo sulla nostra vita e su quella degli altri. Siamo in grado di assumerci la responsabilità al di là della nostra vita individuale, della nostra famiglia, della nostra casa? Siamo in grado di assumerci la responsabilità di ciò che accade nella nostra città, nel nostro Paese, in altri Paesi? E la natura? Il clima? Ci interessa la crisi dei rifugiati? Il nostro destino e il nostro futuro dipendono da come trattiamo l’altro, più che dalle nostre conquiste tecnologiche e culturali. Essere a Torino mi fa venire in mente Primo Levi: il mondo gli si è rivoltato contro ed era quasi impossibile resistere di fronte alle forze violente, fu trasportato ad Auschwitz per i lavori forzati in un campo di sterminio... nonostante tutto è sopravvissuto e ha scelto di scrivere, anche se all’inizio la gente non ne voleva sapere. Ed è una delle voci più significative e influenti.

Com’è diventata un’artista?

È difficile definire quando sono diventata un’artista. Mia madre dice di avere sempre saputo di avere una figlia artista, fin da quando ero bambina. Al liceo ero una «cattiva allieva», ogni giorno prendevo l’autobus per andare a lezione di danza. Non mi piaceva la disciplina imposta dalla scuola, ma mi piaceva quella altrettanto severa della danza classica. Un giorno durante una lezioni ebbi la sensazione di passare a un’altra dimensione, era come se i movimenti avvenissero da soli e in sinergia con la musica. Improvvisamente ho sentito il potere del movimento, della musica, della creazione. Anni dopo, con il mio compagno di allora, abbiamo aperto un locale per la fotografia, che è diventato una scuola di fotografia. Partecipai a uno dei corsi e mi fu chiesto di scattare 3 rullini in 2 giorni. Quando ho visto i fogli a contatto, con circa 120 immagini, mi ha colpito il punto di vista coerente che emergeva da tutte. Indipendentemente dal soggetto, c’erano un punto di vista e una specie di sensazione che traspariva da tutte le immagini. La cosa mi ha incuriosito e ho continuato. Mi ci sono voluti ancora alcuni anni prima di riconoscermi e impegnarmi.

I suoi segni hanno uno stile definito, che evoca l’arte rupestre, il tentativo di lasciare un segno tangibile, quasi magico, che però nel suo caso è legato da un codice binario, è tecnologico e impermanente.

Contrariamente ai segni incisi su pietra, il segno di luce proiettato su pietra è temporaneo e scompare quando si spegne l’elettricità. Ma potrebbe rimanere come immagine documentata o come esperienza, scolpita nella mente. Quello che mi piace dell’arte è che permette la contraddizione, non tutto deve essere spiegato o risolto.

Pur non utilizzando la pittura, il suo è un segno molto pittorico, dove il tentativo di dominare forma e materia sembra piuttosto sostituito dalla necessità di interrogarsi sull’assenza, sulle crepe, sui vuoti.

L’assenza non è mai assoluta. Rimangono sempre dei resti, delle particelle. Non mi interessa l’assenza delle cose, ma piuttosto la traccia che lasciano. Potrebbe essere una questione di dissoluzione, non c’è soggetto e non c’è sfondo, tutto inizia e finisce in un circolo ininterrotto, un movimento continuo di andare e venire, tutto è fatto delle stesse particelle.

L’occhio sulla Torino Art Week 2022

Michal Rovner. Foto Daniel Tchetchik. Cortesia dell’artista e Pace Gallery

Una veduta dell’installazione esterna per la mostra «Michal Rovner. Alert» (2022), Torino, Fondazione Merz. Cortesia di Fondazione Merz. Foto Andrea Guermani

Una veduta della mostra «Michal Rovner. Alert» (2022), Torino, Fondazione Merz. Cortesia di Fondazione Merz. Foto Andrea Guermani

Una veduta dell’installazione esterne per la mostra «Michal Rovner. Alert» (2022), Torino, Fondazione Merz. Cortesia di Fondazione Merz. Foto Andrea Guermani

«Cracked Wall» (2019) di Michal Rovner. Cortesia dell’artista e Fondazione Merz