Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

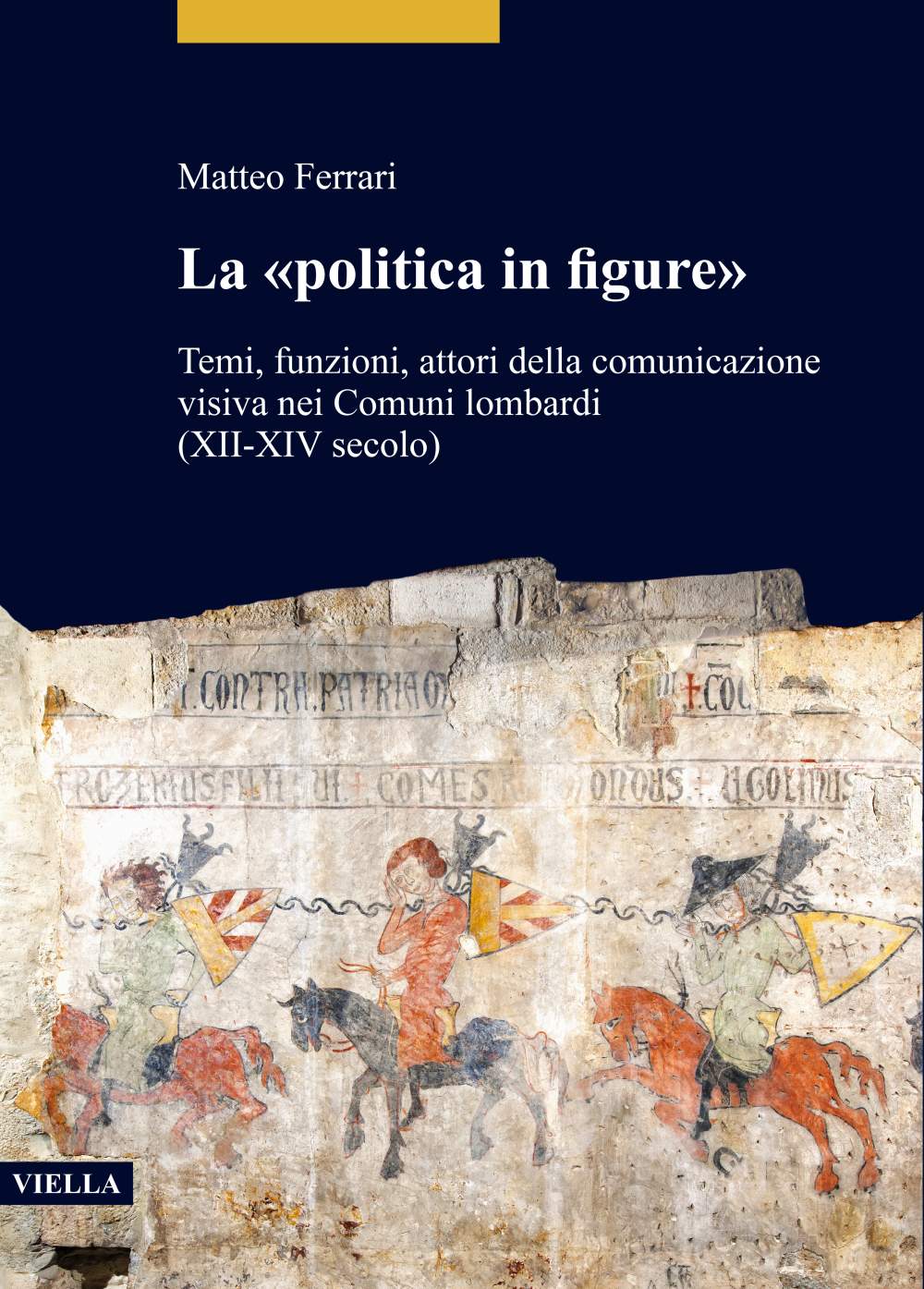

Leggi i suoi articoliMentre molti capolavori dell’arte sacra medievale emergono da un tessuto diffuso, le opere di ambito civico e tema civile sembrerebbero rare, relativamente tarde e prive di specifico contesto iconografico. Il volume di Matteo Ferrari lo nega, fornendo uno sguardo diverso e più ampio. Attraverso l’analisi dei resti materiali e la ricostruzione di quelli integralmente o parzialmente perduti, la cui memoria è tramandata da documenti e fonti di diversa tipologia, il libro restituisce il formarsi, la peculiarità e il funzionamento dell’arte civico-politica lombarda tra XII e XIV secolo, colmando una lacuna critica, fornendo nuova luce e fondamento anche agli episodi maturi e noti, come quelli toscani del Trecento.

La storia iconografica che propone, saldamente costruita sull’analisi delle relazioni tra testi figurati e relativi contesti, evidenzia il consapevole uso delle immagini quale dispositivo di comunicazione politica permanente, di contro alla fugacità della parola detta e alla più difficile accessibilità della parola scritta. Fino a metà Duecento il potere vi ricorse in modo occasionale, prediligendo figure paratattiche prevalentemente scolpite e mobili, dedotte talora dall’arte sacra o antica, ma rieditate senza particolari adattamenti.

L’affermarsi dei Comuni comportò invece una rivoluzione iconografica. Fondate su una più ampia partecipazione e necessitando di vasto consenso, le nuove istituzioni di governo affidarono alla comunicazione visiva un ruolo fondamentale, eleggendola a privilegiato medium di propaganda. Oltre alle figure su supporti agili e mobili, ricorsero alla pittura monumentale dispiegata sulle pareti dei nuovi palazzi pubblici, particolarmente vistosa e relativamente facile tanto da redigere che da correggere o cancellare al variare degli equilibri e degli eventi.

Furono piegati a uso civico anche soggetti iconografici sacri: la Vergine e i santi, per esempio, che pur continuando a svolgere il loro ruolo di protezione furono apposti su sigilli, monete, documenti e pareti a incarnare l’identità della comunità; oppure il Giudizio universale affacciato sui tribunali, certo a rammentare il destino di tutti ma, nello specifico, monito a emettere sentenze imparziali.

Nel contempo s’inventarono schemi iconografici destinati a celebrare l’istituzione comunale nei suoi funzionari e nei suoi valori, ma anche a certificarne l’operato. La raffigurazione dei castelli e delle terre acquisite o conquistate, per esempio, non aveva funzione meramente illustrativa, ma documentaria. La traduzione ed esposizione in figura degli atti della burocrazia comunale servivano infatti non solo a renderli più accessibili, ma a validarli mediante condivisione pubblica. Così per le liste dei banditi per reati contro il bene comune.

Ferrari si sofferma sul funzionamento di tale pittura infamante, evidenziando il ricorso ad accorgimenti iconografici capaci di garantirle chiarezza ed efficacia visiva, ma anche operativa. Altra funzione delle immagini, moderna e inaspettata, era quella di indirizzare i fruitori degli affollati e multifunzionali palazzi pubblici nella giusta direzione e agli uffici competenti, fungendo da insegna.

La trattazione si conclude indagando le mutazioni delle figure nel passaggio dal Comune alle Signorie e, in particolare, il ruolo di marcatura territoriale affidato ai ritratti e agli stemmi. Il volume, riservato dunque a un argomento interessante quanto poco frequentato, interseca l’ordine cronologico con l’organizzazione per funzioni e temi iconografici. Si sofferma su opere e luoghi esemplari documentati anche da un ricco inserto fotografico, particolarmente utile considerata la difficile reperibilità di alcune delle immagini proposte.

La «politica in figure». Temi, funzioni, attori della comunicazione visiva nei Comuni lombardi (XII-XIV secolo),

di Matteo Ferrari, 340 pp., 90 tav. col, Viella, Roma 2022, € 58

Altri articoli dell'autore

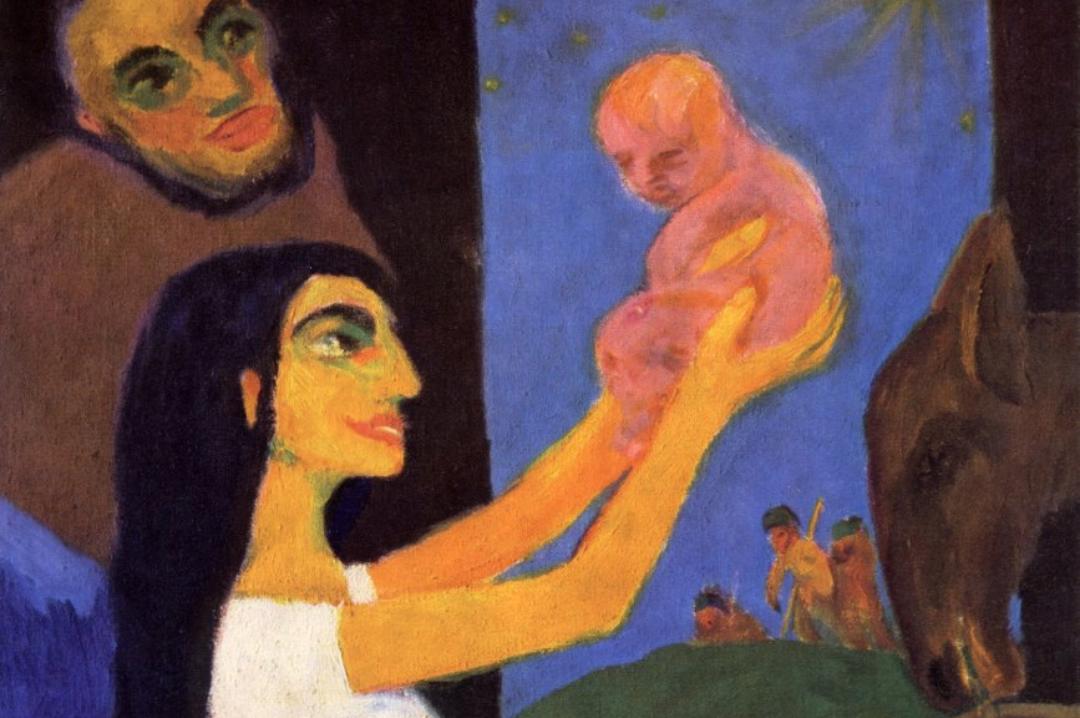

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte

Le meravigliose Arche Scaligere proteggono da secoli il sonno eterno dei signori della città

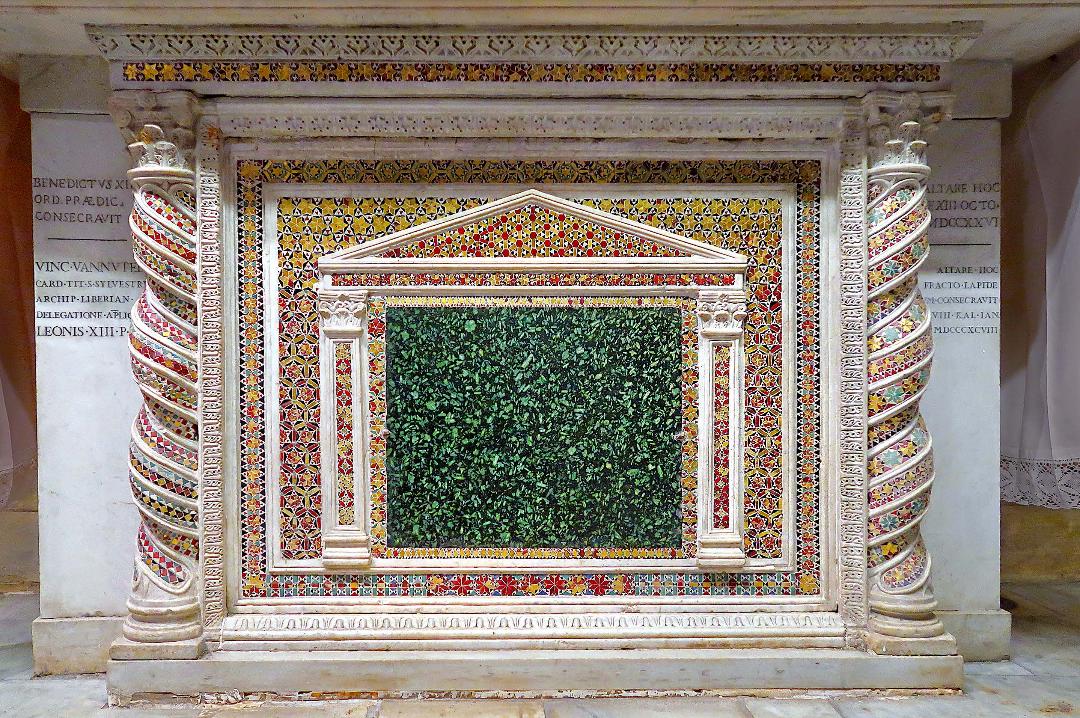

Il contributo di Peter Cornelius Claussen ricostruisce le forme originarie e le relazioni con i contesti temporali e spaziali dei materiali lavorati dagli artisti marmorari attivi nella Capitale nel Medioevo