Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliIn autunno cadono le foglie, anche quelle di fico: il direttore di documenta 14, il diversamente simpatico Adam Szymczyk, e l’amministratore delegato Annette Kulenkampff avrebbero sforato di 7 milioni di euro sul pur cospicuo budget (34 milioni) a loro disposizione. Non fosse stato per l’intervento straordinario del Land Assia e della città di Kassel, documenta avrebbe dovuto portare i libri contabili in tribunale per bancarotta e il direttore e il suo staff avrebbero dovuto sparire dalla circolazione per evitare di imbattersi in qualche nervoso creditore, tra cui i dipendenti. Pare che, finanziariamente, non sia stata proprio una genialata il gemellaggio con Atene, dove la mostra aveva aperto in primavera, e a questo punto, per adottare un eufemismo, appare in dubbio la puntata africana, in Angola, annunciata per il 2018.

Ovviamente l’ineffabile Szymczyk ha replicato alle accuse nel suo stile («vogliamo denunciare il modello di sfruttamento per il quale gli stakeholder desiderano produrre la mostra più importante al mondo»), rivendicando l’emancipazione delle mostre «di ricerca» dagli schemi imposti dal business delle mostre blockbuster, come se 891.500 visitatori (tanti sono stati a Kassel, nonostante l’indiscutibile debolezza della mostra, più 339mila ad Atene) non fossero la prova provata che anche la puzza sotto il naso produce indotto e che quindi, piaccia o non piaccia ai marxiani-marziani di ritorno, è funzionale al sistema. In ogni caso, Boris Rhein, ministro per le scienze e le arti dell’Assia, ha ricordato al disinvolto curatore che «la libertà artistica non vuol dire libertà nella gestione del piano economico».

In attesa dei risultati dalla Biennale di Venezia, godiamoci i primi freddi che chiudono la scorpacciata d’arte contemporanea del 2017, anno in cui si è svolta una quarantina di biennali in tutto il mondo ma, soprattutto, è andata in scena la Via Lattea che ha portato i pellegrini dell’arte nelle cattedrali più generose di miracoli, di santi e di venerate reliquie: Venezia e Kassel, appunto. E in mezzo Basilea, e poi Skulptur Projekte, che si svolge a Münster, peraltro, feroce ironia della storia, città martire dell’Anabattismo e degli oppositori del culto delle immagini.

A confronto, il 2018 sarà un anno di quaresima, contando appena una ventina di biennali, sebbene tra esse figurino quelle di Gwangju, Berlino, San Paolo, Sydney e Dakar. Quanto sarebbe forse terapeutico sfruttare il post sbornia per un più morigerato rapporto con l’arte contemporanea! I collezionisti italiani potrebbero ad esempio emendare gli eccessi compiendo sette disintossicanti opere di misericordia.

1. Comprare arte italiana.

2. Dimenticare i porti franchi e comprare in Italia. Pazienza per l’Iva. Pagarla, sia pure una tantum, fa parte della penitenza.

3. Non ricattare il gallerista con micragnose pretese di sconti e di cene a tre stelle. E piantarla con ’sta mania dei database di rilevazioni di mercato su internet.

4. Non lasciarsi accecare dall’illusione della speculazione. Le «plusvalenze» milionarie esistono solo nel calciomercato.

5. Dedicare la cifra che si spenderebbe per l’attività di globetrotter del contemporaneo al finanziamento di una borsa di studio o una residenza all’estero per un giovane artista italiano.

6. Calcolare tutti gli sconti ottenuti e l’eventuale Iva non pagata collezionando arte e con la cifra risultante dare una mano all’Accademia di Belle Arti della propria città e/o regione. Nonostante le iscrizioni in aumento, sono sempre le cenerentole del Ministero dell’Istruzione e dell’Università.

7. Aderire al km zero. Anziché scapicollarsi nelle biennali, nelle gallerie e nelle fiere in tutto il mondo, riscoprire le gallerie della propria città. Per i loro titolari in preda a una cronica solitudine sarà una balsamica esperienza vedere qualcuno al di fuori della frenesia e dei cubicoli fieristici. Il «fioretto» sarà tanto più prezioso se la visita sarà effettuata in un qualsiasi pomeriggio feriale e non durante la grande bouffe di qualche notte bianca delle gallerie. «Tornando a casa, date una carezza ai vostri galleristi e dite: questa è la carezza del collezionista. Troverete qualche lacrima da asciugare: dite (almeno) una parola buona».

Altri articoli dell'autore

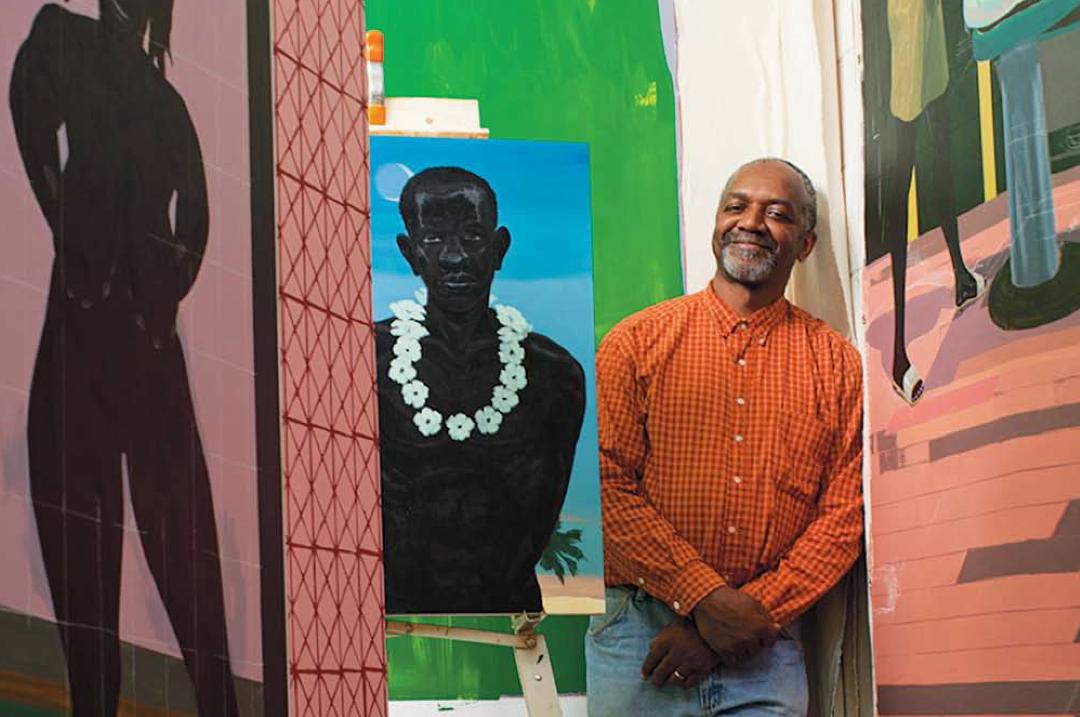

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

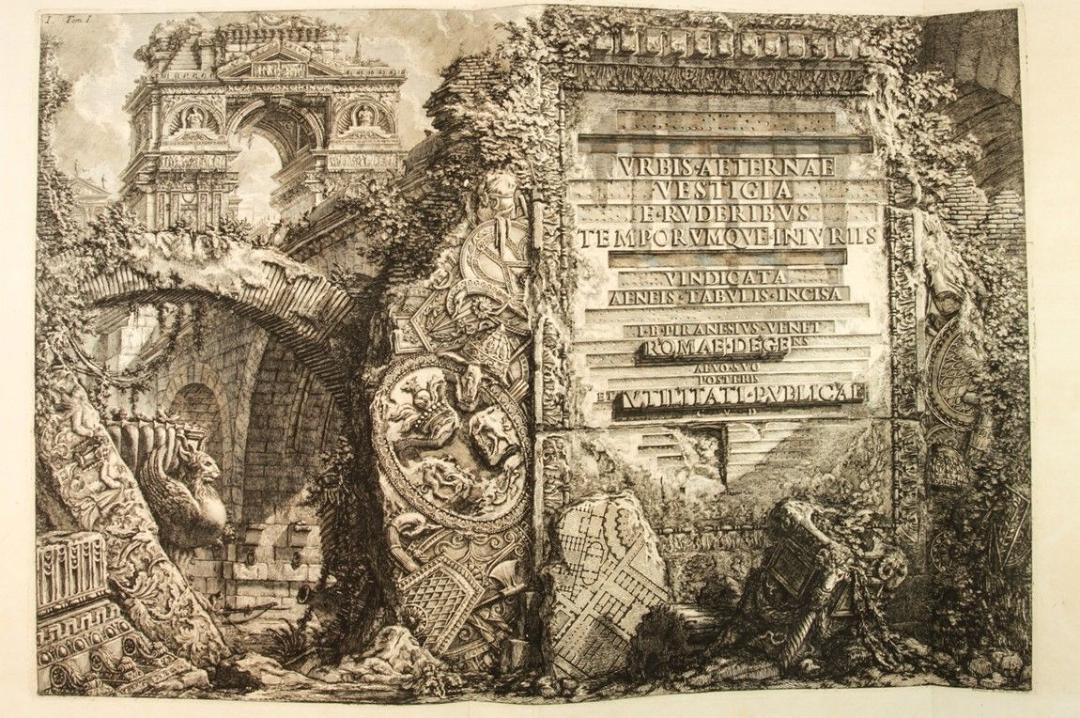

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?