Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

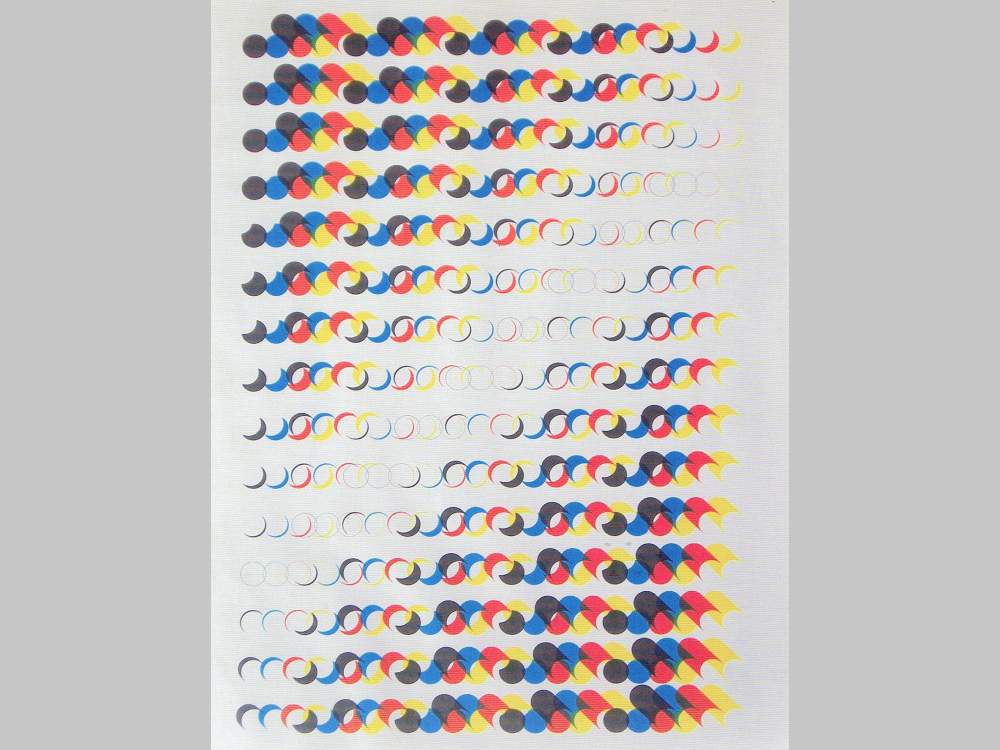

Leggi i suoi articoliTorino. L’«antidoto» al pathos della pittura informale ed espressionista astratta, negli anni Sessanta, venne sperimentato dagli artisti in varie formule. Una di esse fu il ritorno all’oggetto e al ready made; un’altra si basò sul ritorno al progetto (l’antitesi dell’improvvisazione più o meno felice) come prefigurazione del funzionamento dell’opera d’arte.

E gli artisti riaprirono il dialogo con la scienza; trattandosi di arte visiva, la teoria della percezione, ma anche la capacità dell’occhio di conferire movimento e azione all’immobilità dell’immagine (in questo caso aniconica) spalancavano nuovi campi d’indagine. Si trattava di una «gaia scienza» capace di sollecitare la visione e la visionarietà progettuale. Entrarono in gioco anche nuovi materiali, quali il plexiglas, l’acciaio inox, i magneti, l’acciaio plastificato, la stessa energia elettrica.

Armando Marrocco (1939) fu un protagonista assoluto di quella stagione, una fase in cui l’arte programmata diede il nome a una ben definita tendenza, non lontana parente della Optical art. Torino, al Palazzo delle Esposizioni, a cura di Tommaso Trini, accolse nel 1968 uno degli sviluppi ambientali della ricerca di Marrocco (non vanno dimenticati i suoi giovanili rapporti con Lucio Fontana), il «Giardino Ludens».

Ne scrive in catalogo Toti Carpentieri, curatore con Silvano Costanzo della mostra «Postindustrie-Permanente», dedicata a quel periodo di lavoro dell’artista pugliese e aperta dal 7 febbraio al 6 marzo nella galleria Spaziobianco.

I fenomeni percettivi e luminosi, la moltiplicazione dello spazio attraverso l’utilizzo di superfici specchianti, animano opere come «Sequenza circolare luminosa» (1965), «Pompa di alimentazione continua» (1967, con uso di acciaio e liquido), «Molla» (1967). Su tutto domina, come scriveva in quegli anni il critico Bruno Alfieri, il «lessico secolare della pulizia geometrica».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

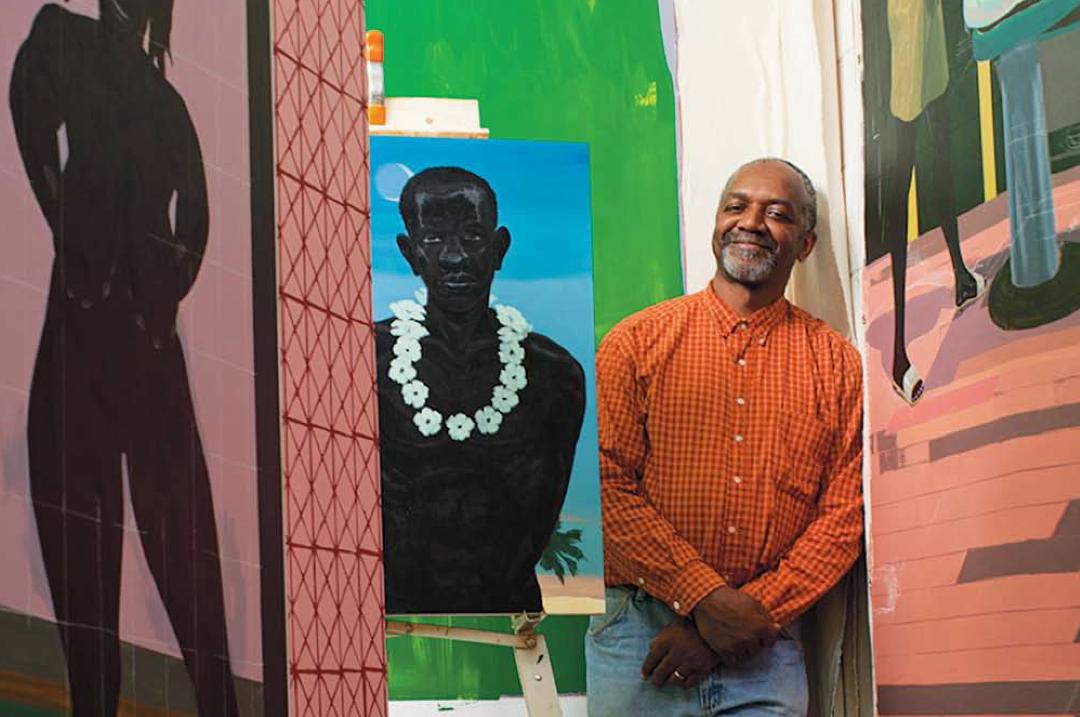

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria