Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliNella crescente attenzione, che ha riportato il Guercino in primo piano tra i protagonisti della pittura del Seicento europeo, il recentissimo restauro di un ciclo pittorico giovanile realizzato dal maestro emiliano dentro a Palazzo Provenzali giunge con perfetto tempismo a corroborare un percorso di studio che, lungi dall’essere compiuto, si apre ora a nuove prospettive di indagine.

La sua Cento, cittadina natale amata e intensamente vissuta, si conferma, dunque, la cornice ideale per comprendere la personalità di un artista originale e ricco di invenzioni, ma sempre attento alla lezione dei predecessori. Era così, infatti, il giovane Giovan Francesco Barbieri (il Guercino per soprannome incancellabile), sanguigno talento di provincia nato nel 1591 che, con sguardo schietto sulla realtà e una solida padronanza tecnica, presto avrebbe attirato attenzione e ammirazione in ogni dove.

Databile intorno al 1614, il ciclo pittorico è considerato la sua prima prova di un certo impegno nella decorazione murale, segno della precoce affermazione nel contesto della committenza privata del raffinato patriziato locale, che voleva emulare le più insigni famiglie bolognesi. Benché da molto tempo obliterato alla vista dei suoi stessi proprietari, nascosto sotto un controsoffitto che ribassava notevolmente il solaio, il ciclo era noto agli studiosi più attenti del pittore.

Tra questi l’impareggiabile Sir Denis Mahon che, attraverso una botola, negli anni Sessanta lo aveva analizzato e documentato con una campagna fotografica in bianco e nero, e lo storico dell’arte bolognese Renato Roli, che nel 1968 lo poneva in apertura del suo studio sui fregi centesi del Guercino, pubblicandone alcuni riquadri a supporto di un’attenta lettura iconografica e stilistica.

C’è voluto però il terremoto del 2012, con la sua azione destabilizzante e in qualche misura innovatrice, a convincere la famiglia Benazzi (attuale proprietaria) a farsi carico privatamente del consolidamento e dell’appena concluso restauro pittorico, dopo che l’intervento postsismico del bell’edificio storico (sostenuto dal contributo regionale per la ricostruzione e diretto dall’architetto Alberto Ferraresi) aveva previsto la rimozione del controsoffitto e la messa in sicurezza della superficie pittorica, come indicato dalla Soprintendenza.

Ecco allora che finalmente tutto è tornato in luce e, nel cielo del grande salone, dominato a sorpresa da un bellissimo soffitto ligneo coevo dipinto con allegorie e costellazioni tolemaiche (forse anch’esso di mano del Guercino e collaboratori), possiamo vedere dispiegarsi l’epico racconto delle Storie di Provenco, una sequenza di scene figurate aperte in un ampio sistema di quadrature (attribuite a Pier Francesco Pasinelli), separate da poderose figure a monocromo.

Il progetto iconografico fu forse ideato dallo stesso committente Alberto Provenzale, fratello del rinomato mosaicista Marcello. Le scene immortalano infatti le imprese di un fantomatico antenato: un prode generale di Giulio Cesare in cerca di gloria che, dopo varie gesta tra mari e terre lontane, sceglie di coronare il suo sogno famigliare con una bella moglie bolognese, nella tranquilla e appartata vita di provincia. Le storie, pur nel convenzionale intento encomiastico, hanno la freschezza narrativa di una delizia per gli occhi, tra scorci paesaggistici e invenzioni compositive, cromie guizzanti e dettagli minuti, che l’attento restauro curato da Licia Tasini sta restituendo.

Marine che si stemperano nella nebbia all’orizzonte e piedini che hanno lasciato impronte sulla sabbia, castelli e fortezze da fiaba antica, animali e soldati in marcia: i dipinti sono realizzati prevalentemente a secco (e qui c’è la prima sorpresa), sulla traccia di veloci incisioni sull’intonaco, spesso disattese. Una qualità alta, sebbene non omogenea, che fa pensare a qualcosa di più di una semplice ispirazione a Niccolò dell’Abate e ai Carracci, suggerendo che tra i collaboratori di cantiere potesse esserci stata una presenza che potrebbe stupire.

Ma tutta guerciniana è la potenza delle finte statue nelle nicchie illusionistiche ai lati del camino, i corpi possenti, intorno ai quali danzano ombre portate che si allungano fino al soffitto, vive come le fiaccole ardenti, la cui luce certo incantava il pittore della «gran macchia» nelle lunghe notti padane. Come molte altre opere del pittore, anche questa è ora oggetto di studio con innovativi sistemi non invasivi da parte del Laboratorio Diagnostico del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, che sotto la cura scientifica di Barbara Ghelfi (Storia dell’Arte moderna) e Mariangela Vandini (Archeometria e Fisica per i Beni culturali) dal 2017 promuove il progetto di ricerca «Guercino oltre il colore», per approfondire la tecnica pittorica e i materiali usati dal maestro centese.

Altri articoli sullo stesso argomento

IL GUERCINO VISTO DA VICINO

Il fregio giovanile del Guercino portato in luce in Palazzo Provenzali a Cento

Altri articoli dell'autore

A Firenze è in corso il primo ciclo di lezioni ideato dal noto coreografo e destinato a operatori e curatori museali, per imparare ad «abitare» il museo attraverso il corpo

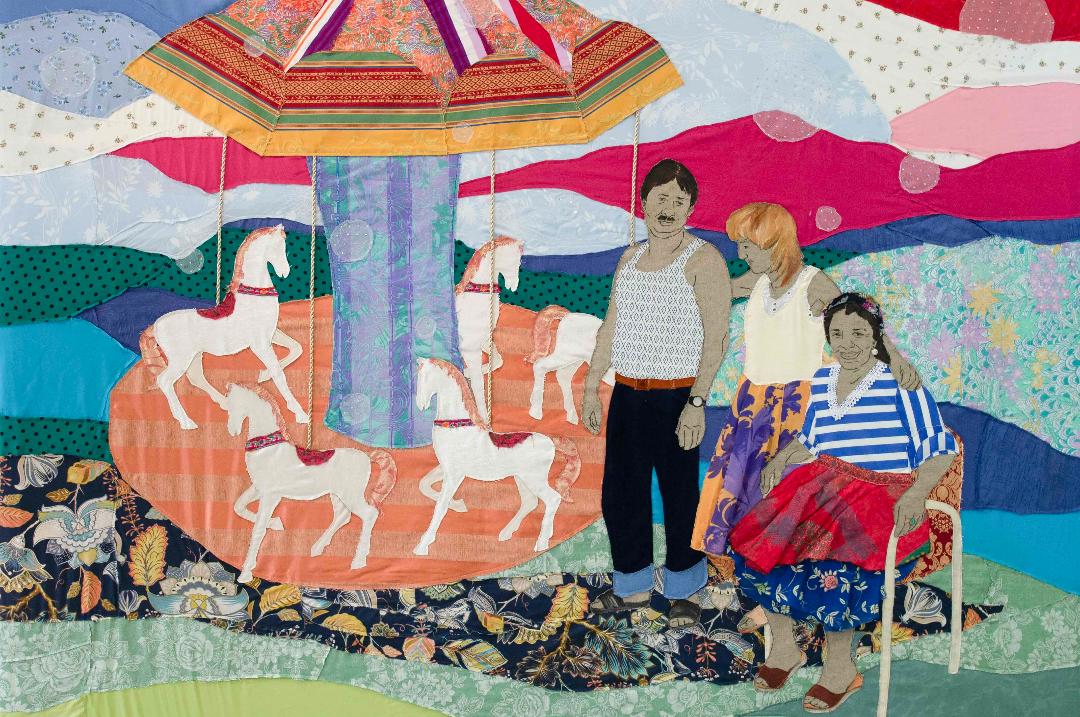

Per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia l’artista, che ha rappresentato la Polonia alla Biennale di Venezia nel 2022, ha concepito una mostra a partire dalla raccolta di immagini, racconti e documenti relativi alla storia italiana di Rom e Sinti

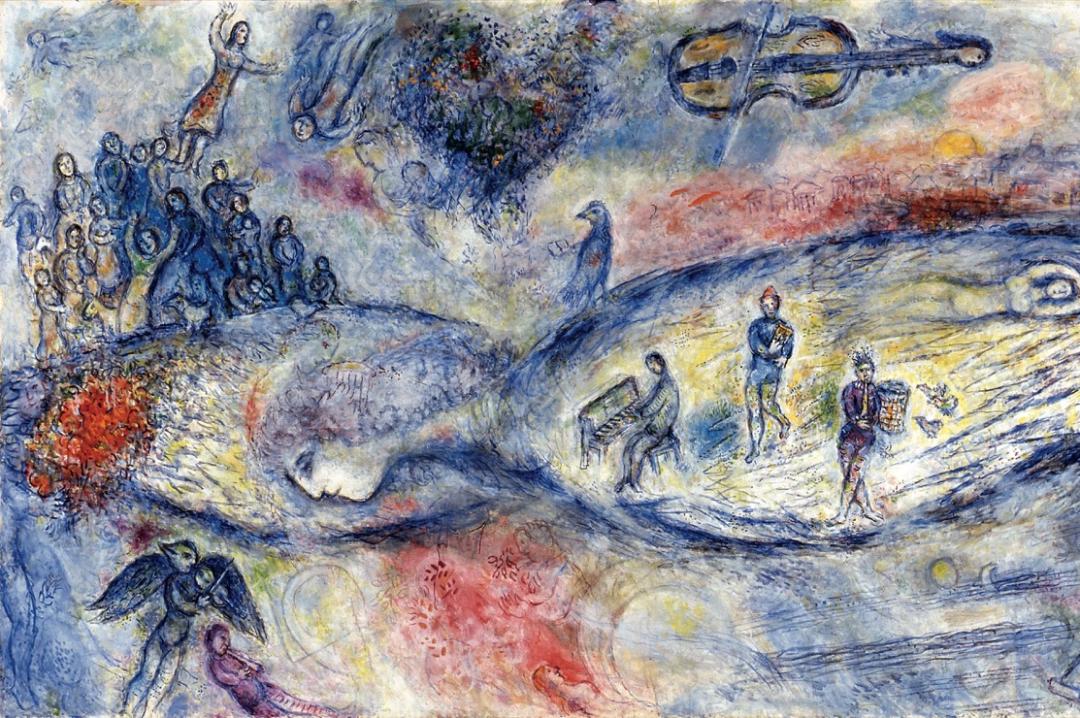

Sono riunite a Palazzo dei Diamanti oltre 200 opere dell’artista russo provenienti perlopiù da collezioni private

Dopo tre anni di restauri, un nuovo allestimento museale invita a un viaggio nel tardo Rinascimento ferrarese, patrimonio Unesco