Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliAlla Schirn Kunsthalle va in scena la crisi dell’autoritratto convenzionale nella contemporaneità: da Beuys a Tillmans, da Cruzvillegas a Urs Lüthi, l’identità va cercata negli indizi

Dürer si raffigurò sia come nobile appartenente alla leadership intellettuale tedesca sia nella cristologica iconografia dell’ignudo uomo di dolori; Caravaggio, sempre incline all’autocommiserazione, volle mostrarsi come Golia giustiziato; Rembrandt fece dell’autoritratto a un tempo il biglietto da visita di un pittore felicemente imborghesito e, negli anni, un diario quanto mai sincero; Velázquez, in «Las Meninas», volle far parte della schiera dei buffoni di corte; Böcklin flirta con la Morte, come voleva il mauditisme simbolista; de Chirico non resistette alla tentazione dell’autoritratto in costume barocco, dichiarandosi Pictor Optimus e senza tempo. Fosse per documentare un successo finalmente raggiunto, fosse per denunciare il disagio esistenziale spesso compagno della professione d’artista, oppure per enunciare una sorta di dichiarazione di poetica, l’autoritratto, nella storia dell’arte, non poteva comunque rinunciare a un elemento fondamentale: il volto dell’artista.

Nel ’900, la fotografia e l’avvento dell’Astrattismo ridussero via via la pratica dell’autoritratto: i volti leggendari di Picasso e di Pollock vennero tramandati, con non meno pathos, da Brassaï o Hans Namuth. Poi venne la stagione dell’Arte concettuale che, su postulati introdotti dal Dadaismo, mise in profonda discussione il mito dell’artista creatore, dell’autorialità e dell’originalità, elementi alla cui soppressione va legata la progressiva scomparsa dell’autoritratto convenzionale. E oggi? Tramontata la stagione transavanguardista e neoespressionista, che per un certo periodo riportò di moda le facce variamente romantiche ed eroiche degli artisti, il bon ton al quale si attengono pedantemente gli attuali creatori, tanto più nell’epoca di Facebook e dei selfie, impone di non essere troppo generosi nel mostrare il proprio volto, né ai media, né nelle proprie opere (a parte i casi di conclamato narcisismo, come quelli di Ontani, Clemente o di Vezzoli). Per rendersene conto, basterebbe sfogliare qualche copertina di «Vernissage»: Cattelan vi appare con le mani sugli occhi, Grazia Toderi sceglie una sfocata visione del proprio volto, mentre Olafur Eliasson approfitta delle spesse lenti da miope dei suoi occhiali per deformare i propri connotati e Cindy Sherman, ça va sans dire, si presenta truccata da vecchia signora. La fotofobia non esclude i curatori di successo: Massimiliano Gioni posa mascherato da un’opera di Baruchello, un cartello con su scritto «Mi vergogno».

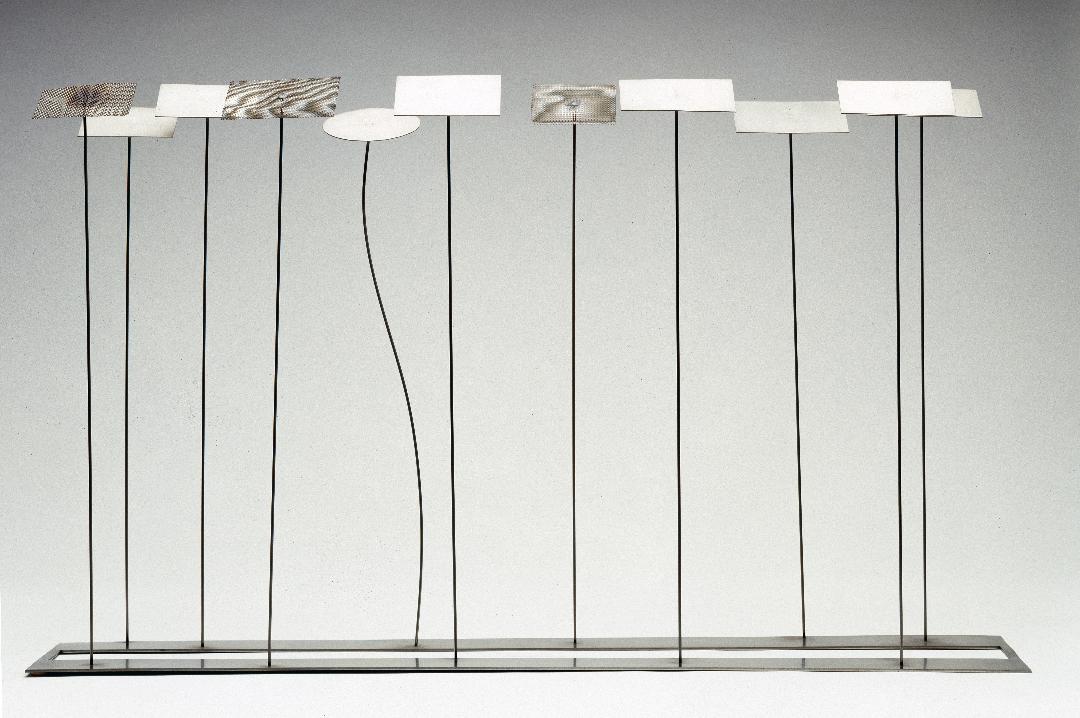

Quanto all’autoritratto, oggi predomina quello concepito «per indizi» e rispetto alla tradizione storica rimane soprattutto un tema, quello dell’autoritratto come scandaglio esistenziale. Imi Knoebel si ritrae presentando una serie di utensili; Wolfgang Tillmans sceglie un taglio che rende l’immagine indecifrabile come un quadro astratto, così come Günther Förg si mostra scendendo le scale, ma tagliando dalla fotografia la propria testa. Sono alcune delle opere riunite in una rassegna aperta dal 10 marzo al 29 maggio alla Schirn Kunsthalle di Francoforte e dedicata alla crisi dell’autoritratto nella contemporaneità, un tema ben rappresentato, anche graficamente, dal titolo: «ME» sta a indicare la sparizione dell’immediata riconoscibilità fisica a favore di elementi che rimandano a una più complessa, spesso precaria, identità. Robert Morris, ad esempio, presenta in «Brain Portrait» (1963) il tracciato del suo elettroencefalogramma, mentre Alicja Kwade schiera ventidue fiale contenenti gli elementi chimici che compongono il corpo umano.

C’è poi chi, come Abraham Cruzvillegas, presenta i suoi documenti personali resi illeggibili e chi mostra la propria intimità facendo radiografare il proprio corpo chiuso in una valigia come si fa con i bagagli all’aeroporto. 41 gli artisti scelti dalla curatrice Martina Weinhart, con alcune opere storiche, come «Filzanzug» (1973) di Beuys, ovvero «autoritratto come abito di feltro», il «costume di scena» dello sciamano tedesco; tra gli altri, alcuni specialisti del genere, come Urs Lüthi, Arnulf Rainer, Erwin Wurm e Dieter Roth, il quale, per dimostrare come l’attività artistica sia totalizzante al punto da annientare l’intimità, posò ininterrottamente sotto una serie di telecamere a ripresa fissa che documentano ogni atto, anche il più prosaico, della sua routine quotidiana. Inevitabilmente l’autoritratto ha tangenzialità con la Body art, e lo si vede in Vito Acconci o nelle manipolazioni con le quali Friederike Pezold deforma i propri seni ottenendo l’effetto di smorfie su un volto (genere non così raro nella storia dell’autoritratto). La parola d’ordine è «sparire». C’è chi lo fa nascondendosi in uno scatolone da imballaggio, come Thorsten Brinkmann e chi sceglie una strategia più spiazzante, come Jack Pierson, che fotografa uomini diversi firmandoli tutti come autoritratto: siamo all’«uno, nessuno e centomila» di Pirandello e il cerchio si chiude.

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi