Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliGiovanni Santi (1439-94), padre di Raffaello, rimatore e scenografo, come pittore non avrà aperto nuove vie eppure guardò alle innovazioni tecniche dei fiamminghi adottando procedimenti «assai sperimentali per la pittura italiana quali l’uso della polvere di vetro». Lo rivelano le ricerche condotte per la prima volta sui materiali di 24 tavole, due tele e due opere murali dell’artista vissuto dal 1439 circa al 1494. Gli autori sono Maria Letizia Amadori, docente di chimica per i beni culturali dell’Università urbinate (dove il progetto è nato) e il docente di fisica nell’ateneo di Bergamo Gianluca Poldi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha finanziato la ricerca che porta a un confronto con il pittore fiammingo Giusto di Gand presente a Urbino negli anni ’70 del XV secolo. L’imaging multispettrale, le indagini spettroscopiche e microscopiche hanno dato esiti chiari, scrivono i ricercatori: «Santi operava con i pigmenti tipici della pratica rinascimentale (bianco di piombo, giallo di piombo-stagno, di rado orpimento, ocre e terre, vermiglione, lacche rosse, blu oltremare naturale, azzurrite, in un caso indaco, verderame, malachite, nero di carbone e nero d’ossa), con alcune prerogative, quali l’uso della più rara lacca di robbia (vegetale) accanto alla più diffusa lacca rossa estratta da insetti coccidi (tipo carminio), ma anche con peculiari miscele, specie negli incarnati».

Su tutto Amadori e Poldi evidenziano «l’impiego di una grande quantità di particelle di vetro trasparente, aggiunte alla miscela di pigmento e olio siccativo, sia per dare corpo e trasparenza al pigmento sia per migliorare l’essiccazione, tecnica che Santi presumibilmente apprese da van Ghent, come hanno dimostrato le analisi sulla sua “Comunione degli Apostoli” in Palazzo Ducale, e che venne adttata anche da Raffaello». Non ultimo, l’uso «della tela spigata, più resistente, per le opere su supporto tessile, dell’olio siccativo» conferma quanto l’artista fosse aperto verso le innovazioni tecniche.

La Cappella Tiranni nella chiesa di San Domenico a Cagli con opere di Giovanni Santi. Foto Amadori – Poldi

«Tobia e san Raffaele Arcangelo» di Giovanni Santi dopo il restauro. Courtesy Galleria Nazionale delle Marche

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

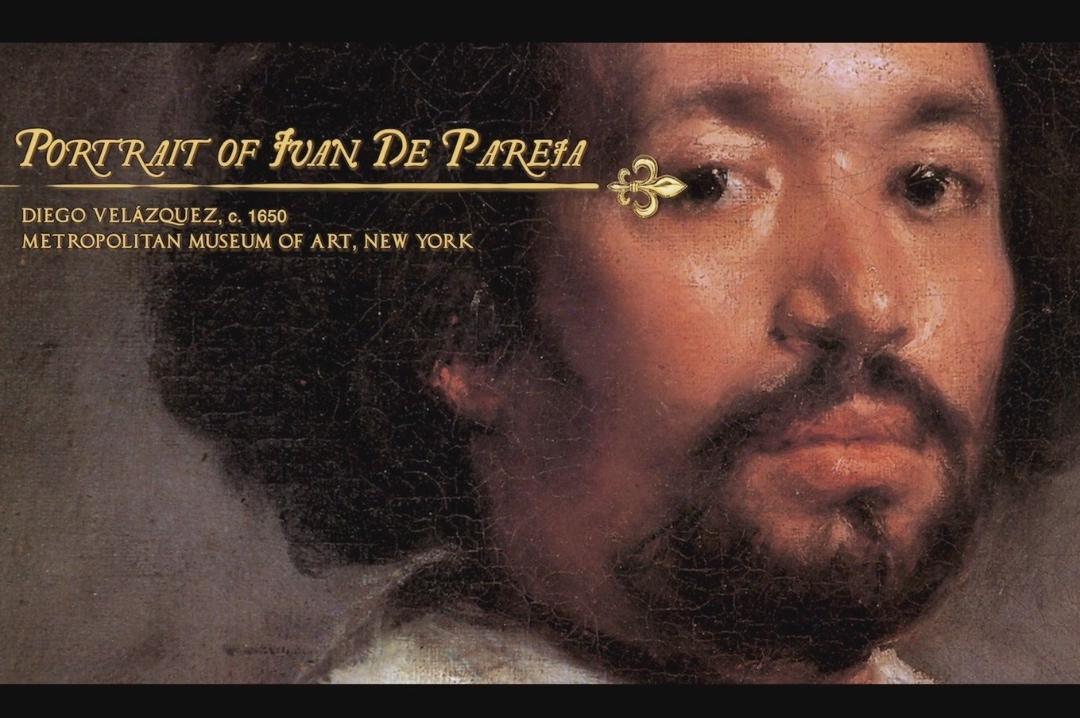

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»