Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliÈ scomparso questa mattina a Rivara, nel torinese, Franz Paludetto, gallerista e curatore. Il 30 giugno avrebbe compiuto 85 anni. Lo ricordiamo con l’intervista che Franco Fanelli gli fece nel 2015, in occasione del trentennale del Castello di Rivara-Museo d’arte contemporanea, crocevia dell'avanguardia mondiale.

Il decano è un castellano

«Ho avuto la fortuna di possedere opere straordinarie e di riuscire a venderle. Ma i musei della mia città hanno perso occasioni irripetibili»

A Torino e dintorni l’arte contemporanea ha sede in due castelli: uno è quello di Rivoli, che dal 1984 ospita il primo museo d’arte contemporanea nato in Italia; l’altro è quello di Rivara, un paese del Canavese dove a metà dell’Ottocento si davano convegno alcuni pittori desiderosi di esprimersi en plein air. Qui, da trent’anni, il gallerista Franz Paludetto (Oderzo, 1938) ha stabilito la sua piazzaforte dopo aver cambiato diverse sedi a Torino e aver aperto negli anni Novanta uno spazio a Norimberga con sua moglie Caroline Lindig, poi scomparsa: «Mi trasferivo continuamente non perché non pagassi l’affitto, spiega. Era una mia esigenza personale perché “consumavo lo spazio” e consumandolo non avevo più il senso creativo nella collocazione delle opere».

Negli ambienti del Castello si sono avvicendati artisti e critici di prima grandezza, spesso in anticipo sulla loro definitiva affermazione, perché a Paludetto il fiuto non ha mai fatto difetto: è stato tra i primi ad «accorgersi» di Maurizio Cattelan, ad esempio, e prima ancora di Luigi Ontani. Allan McCollum, Félix González-Torres, Paul McCarthy, Charles Ray, Raymond Pettibon, Dan Graham, Gordon Matta-Clark, Angela Bulloch, Hermann Pitz, Candida Höfer, Pia Stadtbäumer, Hermann Nitsch, John Armleder, Dominique Gonzalez-Foerster, e poi i giovani da lui scoperti e sostenuti, come Marco Mazzucconi, Stefano Arienti, Sergio Ragalzi, Salvatore Astore, Luca Vitone, Maurizio Vetrugno, Umberto Cavenago, Eva Marisaldi e Mario Airò, sono solo alcuni degli artisti che hanno esposto a Rivara nelle due mostre che annualmente Paludetto organiza nell’equinozio di primavera e d’autunno.

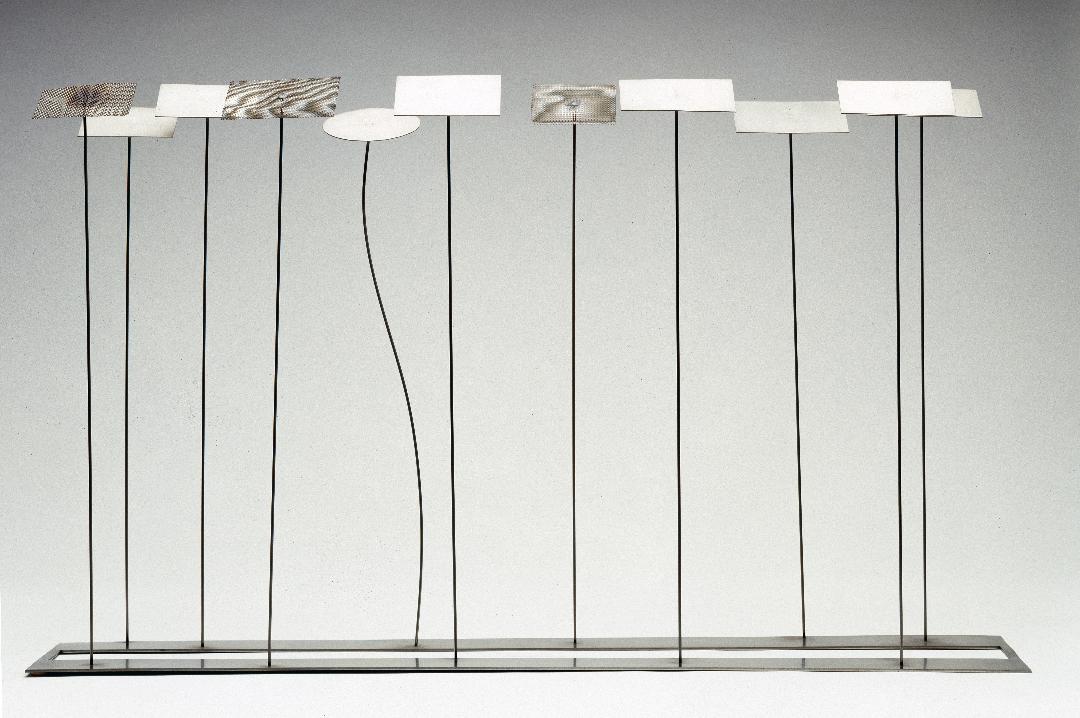

Il 2015 è dedicato al trentennale del Castello di Rivara come Centro d’arte contemporanea, una storia raccontata attraverso fotografie che documentano gli allestimenti via via proposti.

Il Castello di Rivara: Franz Paludetto lo acquistò nel 1985

Oscar Signorini, Simona Weller, Cesare Vivaldi, Renato Mambor, Franz Paludetto e Nanda Vigo a Calice Ligure

Franz Paludetto, lei ha più volte dichiarato che la sua lunga vicenda di gallerista non è nata da un progetto o da un programma e che tutto si è svolto anche in base alla casualità, come il fatto di essersi trovato a Torino nel 1956, lei originario di Oderzo nel trevigiano, per aver sbagliato treno. Ma c’è stata una linea che l’ha guidata nel corso della sua attività?

Intanto vorrei precisare che festeggio i trent’anni del Castello di Rivara, ma che da più di cinquant’anni sono nel mondo dell’arte. Il mio primo obiettivo (o se vuole la mia linea) è stato quello di cercare e affermare una mia identità e una mia autonomia, senza copiare gli altri. Ecco perché, ad esempio, nel 1973 mi sono avvicinato agli azionisti viennesi e sono stato il primo a organizzare una mostra di Hermann Nitsch. Allo stesso modo, ho proposto gli artisti di Los Angeles, da McCollum a Charles Ray quando tutti puntavano su New York.

Ed è stato il primo a dedicare una mostra a Gina Pane...

Fu lei a venirmi a cercare. Io ero agli inizi, avevo aperto un piccolo spazio proprio di fronte all’Accademia di Belle Arti. Gina Pane all’epoca era agli inizi e molto apertamente mi disse che avrebbe voluto fare una mostra da Jean Larcade, noto gallerista di Parigi, ma aveva bisogno di rafforzare il suo curriculum. Fu così che installò in galleria la sua opera con la sabbia, «Stripe Rake», ora nella collezione Viglietta qui in Piemonte. Non solo, ma tramite quella mostra conobbi Larcade, con il quale entrai in società e aprii il mio secondo spazio, più ampio, in via Carlo Alberto, la LP220, con le iniziali dei nostri cognomi e un numero che, nella tradizione africana, vuol dire «lunga vita». Quando si sciolse la società con Larcade continuai da solo.

Facciamo un passo indietro. I suoi genitori avevano qualche legame con l’arte?

No, mio padre era stato un gerarca fascista e io provengo da una famiglia borghese.

Ma anche lei, prima di diventare gallerista, ha fatto altri mestieri, tra cui il direttore d’albergo e il venditore d’auto. Com’è che ha scelto di dedicarsi all’arte?

Intanto ero già un collezionista. E poi anche a Oderzo, nella mia gioventù, frequentavo alcuni artisti, tra i quali un certo Pin e Gina Roma. Capii che cos’era una galleria quando, a Venezia, vidi in vendita un quadro dello stesso Pin.

E dopo questo imprinting?

Proprio nell’albergo che dirigevo a Courmayeur nel 1958 organizzai la prima mostra e vendetti il primo quadro.

È vero che ha conosciuto Opalka perché era venuto a Torino a cercare pezzi di ricambio per la sua Jeep?

È verissimo. All’epoca le Jeep le produceva la Fiat. Fatto sta che nel mio spazio torinese feci una mostra di Opalka. Il primo acquirente fu un signore che portava un impermeabile macchiato e aveva un buco nella suola della scarpa. Mi chiede il prezzo di un dipinto e io rispondo 400mila lire. Lui ribatte proponendomi 170mila lire e un disegno e io, che dovevo pagare l’affitto, accettai. Solo quando andai a consegnare il dipinto al cliente, a casa sua, scoprii che si trattava dell’avvocato Forchino, uno dei più noti collezionisti torinesi. Mi sarei rifatto di lì a poco alla fiera di Basilea, quando nel mio stand si presentò un tizio con i pantaloni alla zuava chiedendomi il prezzo dei dipinti di Opalka che avevo in mostra: «Li vendo a 3 milioni», dico, inventandomi un prezzo di sana pianta. Fu così che vendetti due Opalka nientemeno che a Bruno Bischofberger.

E a Torino come andavano le cose?

Dovetti lasciare i locali di via Carlo Alberto, che la proprietaria aveva messo in vendita. Le dissi che me ne sarei andato in 24 ore in cambio di una buonuscita di 6 milioni di lire. Con quel denaro aprii la sede nel grattacielo in piazza Solferino. In seguito mi spostai ancora, in via Susa.

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi