Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliC’è chi lo ha apprezzato e chi ne è stato irritato: in ogni caso, il titolo in prima pagina con cui lo scorso numero di «Il Giornale dell’Arte» ha aperto il nuovo anno ha fatto discutere, come sempre avviene quando si tocca un tema nevralgico

«Artisti dove siete?» era una provocatoria domanda estensibile a più argomenti, tra i quali, tipicamente italiano, quello legato alla loro latitanza rispetto al dibattito politico, storico e sociale del presente.

In questo numero di «Vernissage», un articolo di Roxana Azimi e Harry Bellet affronta l’argomento su scala internazionale, distinguendo, sul tema dell’«engagement», tra artisti che «fanno politica» attiva, cioè partecipando a marce o a petizioni di protesta, e quelli che di politica trattano nelle loro opere.

C’è chi, come Ai Weiwei, mescola i due aspetti, ma anche un contemplativo puro come Anish Kapoor si è distinto in più occasioni come attivista, ad esempio nella marcia organizzata lo scorso anno a Londra per denunciare il dramma dei migranti e degli esuli.

Tipicamente italiana, invece, è l’ampia diserzione su entrambi i fronti. A parte casi isolati, il massimo che gli artisti italiani delle ultime generazioni (almeno quelli riconosciuti dal circuito ufficiale) riescono a esprimere su versanti che hanno a che fare con la realtà sono opere sulla storia e sulla memoria.

Queste ultime sono «muse» importanti in un Paese che, come direbbe Achille Bonito Oliva, sa dimenticare a memoria. Frequenti, tuttavia, l’estetizzazione o la banalizzazione della storia, genere in cui brilla la generazione emersa negli anni Novanta, che pensa di fare poesia con gli amarcord da Carosello o con i souvenir kitsch della zia.

Ma sulle modalità e conseguenze di contenuti politici nell’arte contemporanea il dibattito è aperto da più di un secolo, tra fazioni che reciprocamente si accusano di formalismo e di didascalismo, artisti che vedono un gesto politico anche nell’Assunta di Tiziano (Kounellis) e altri che hanno fatto della denuncia sociale, anche nei suoi aspetti più tragici, una forma di maniera (o di sciacallaggio?) utile a lavare la cattiva coscienza dei collezionisti («quel che aborriscon vivo, aman dipinto», scriveva già ai suoi tempi Salvator Rosa) e che ha tra i suoi vettori l’organizzazione di Biennali in luoghi disastrati del pianeta.

Tra i curatori, Okwui Enwezor pensa che l’arte sia un canale come gli altri per parlare di attualità, mentre Carolyn Christov-Bakargiev ritiene che in un certo senso sia «politico» anche l’autoesilio di Giorgio Morandi.

La querelle resterà aperta in eterno, o quanto meno sino a che si continuerà a produrre arte. Altro tema, probabilmente di più grave attualità, è quello del disimpegno politico dei nostri artisti come cittadini appartenenti a una categoria, quella degli intellettuali, che non dovrebbe mai trascurare i doveri imposti dalla propria responsabilità civica.

Forse è retorico e anacronistico chiedersi che fine abbiano fatto i Gastone Novelli che per protesta voltavano al muro i propri quadri alla Biennale di Venezia del 1968. Ma certo sembra che oggi la maggior parte dei nostri artisti abbia aderito senza distinzioni, e quindi qualunquisticamente, a un malinteso senso di «antipolitica», quell’ibrido invocato qualche anno fa come unico, autentico movimento innovatore.

Mentre il Pianeta è attraversato da una terza guerra mondiale permanente e i disperati attraversano il Mediterraneo sui barconi, loro si sono imbarcati in massa (e di certo non su uno sbrindellato gommone) per chissà quale Citera dove solipsisticamente coltivare private ossessioni.

Chiusi nei loro studi o nei loro prosaici livori di categoria (allora sì che si «indignano»), non partecipano, non si pronunciano, non si espongono se non nelle sedi più autoreferenziali e addomesticate e in ogni caso parlando soprattutto di se stessi (dimenticando che il narciso è tra i fiori più fragili).

Fateci caso: ne vedete mai uno intervenire sui media generalisti in merito a questioni di ordine politico, sociale, etnico, economico? E se non intervengono perché nessuno li cerca il fatto è ancora più grave: visto l’andazzo, si direbbe che contino meno di uno chef stellato o di un allenatore di calcio.

È giusto diffidare, la storia insegna, della «tenuta estetica» dell’arte che fa politica; ma invece di incolpare le istituzioni e il mercato debole circa la latitanza dell’arte italiana delle ultime generazioni nelle grandi mostre internazionali, è lecito interrogarsi se e quanto lo scollamento dei suoi interpreti dalla realtà sia responsabile di tanto decorativismo, accademismo e nostalgia d’accatto che la rendono così debole e afona.

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

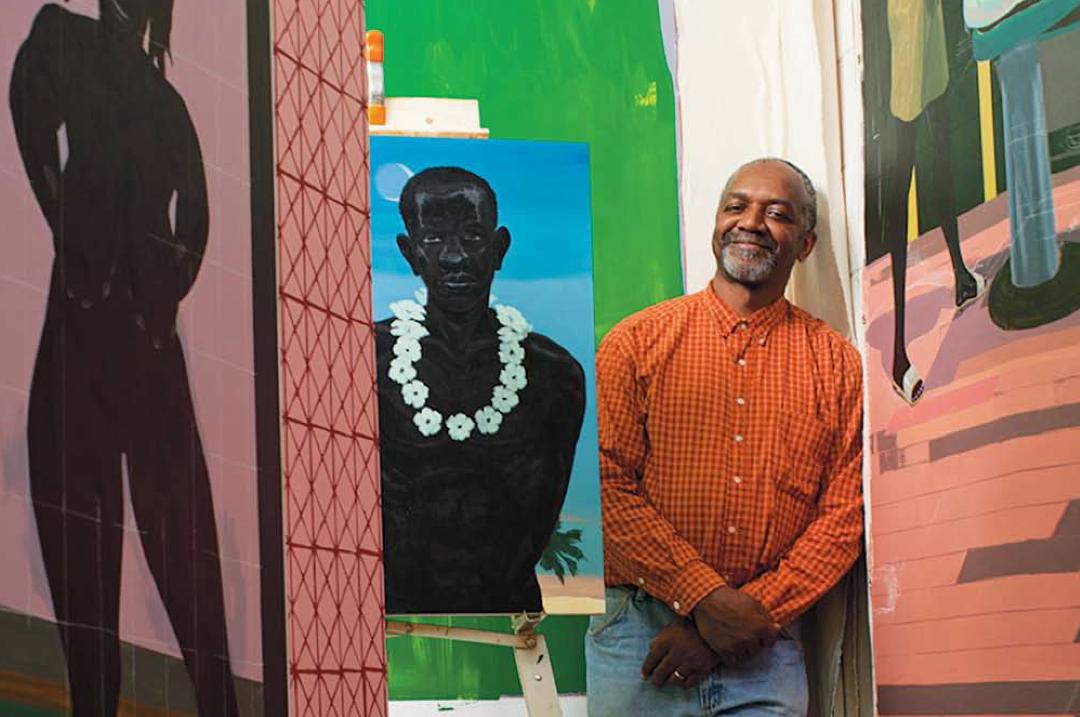

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria