Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliLi vediamo allineati su una spiaggia, di fronte all’oceano, fermi a un passaggio a livello, tra le corsie di un supermercato o intenti ad attraversare un ponte. Sono i 100 stivali, senza né corpo né padrone, protagonisti della serie «100 Boots», una delle opere più emblematiche, poetiche e ironiche, dell’artista statunitense Eleanor Antin. Un viaggio silenzioso e solitario attraverso l’America realizzato tra il 1971 e il 1973 e narrato in 51 scatti in bianco e nero trasformati in cartoline che Eleanor Antin spedì per posta a musei, amici e critici, convertendo il servizio postale in galleria d’arte. Con «Eleanor Antin: A Retrospective» (dal 26 settembre all’8 febbraio 2026), il Mudam-Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean del Lussemburgo dedica a questa figura cardine dell’arte concettuale statunitense e della performance la prima grande retrospettiva europea. Da oltre cinque decenni l’artista di New York, nata nel 1935, esplora temi come identità, memoria e corpo, intrecciando Arte concettuale e femminismo, performance e arti visive, mettendo in discussione le norme di genere e i canali tradizionali di diffusione dell’arte. L’invenzione di personaggi e di alter ego è al centro del suo lavoro. «Sono una femminista appassionata e un’artista femminista, ma sono anche un’artista concettuale, una performer, una videoartista, ha detto Antin. Ricordate: era l’epoca in cui stavamo inventando un nuovo mondo dell’arte, liberandolo dalle categorie standardizzate di pittura e scultura. E le artiste femministe erano in prima linea». II Mudam, in collaborazione con il Kunstmuseum Liechtenstein, riunisce molte delle sue opere più significative: dai primi progetti concettuali alle recenti serie fotografiche, passando per i lavori degli anni Settanta e Ottanta in cui entrano in scena le identità multiple, fino alle installazioni e ai film degli anni Novanta. In occasione di questa rara e ampia retrospettiva, abbiamo intervistato Bettina Steinbrügge, direttrice del museo e curatrice della mostra: «Ho lavorato per la prima volta con Eleanor Antin nel 2017, quando l’ho invitata a partecipare a una mostra collettiva che ho curato ad Amburgo. In quell’occasione mi colpì quanto il suo lavoro fosse ancora attuale e incisivo. La sua pratica affronta temi che oggi risultano più urgenti che mai: identità, performance, razza, genere, strutture di potere politico e la fluidità tra discipline artistiche, in particolare tra arte e cinema. Al Mudam, spiega Bettina Steinbrügge, ci interessa rileggere la storia dell’arte attraverso uno sguardo contemporaneo, chiedendoci che cosa significhi per le nuove generazioni e come possa dialogare con il presente. L’opera di Antin offre intuizioni profonde e continua a mettere in discussione le narrazioni convenzionali, non solo nei contenuti ma anche nella forma aperta e priva di rigidità. Ci è sembrato importante colmare una lacuna nel discorso storico artistico, restituendo alla sua opera pionieristica la visibilità e il riconoscimento che merita. Il suo lavoro non ha soltanto un valore storico: è una chiave per comprendere le complessità del nostro tempo».

Il Mudam sottolinea il ruolo di Eleanor Antin nell’«emancipazione del corpo politico». Può approfondire questo concetto?

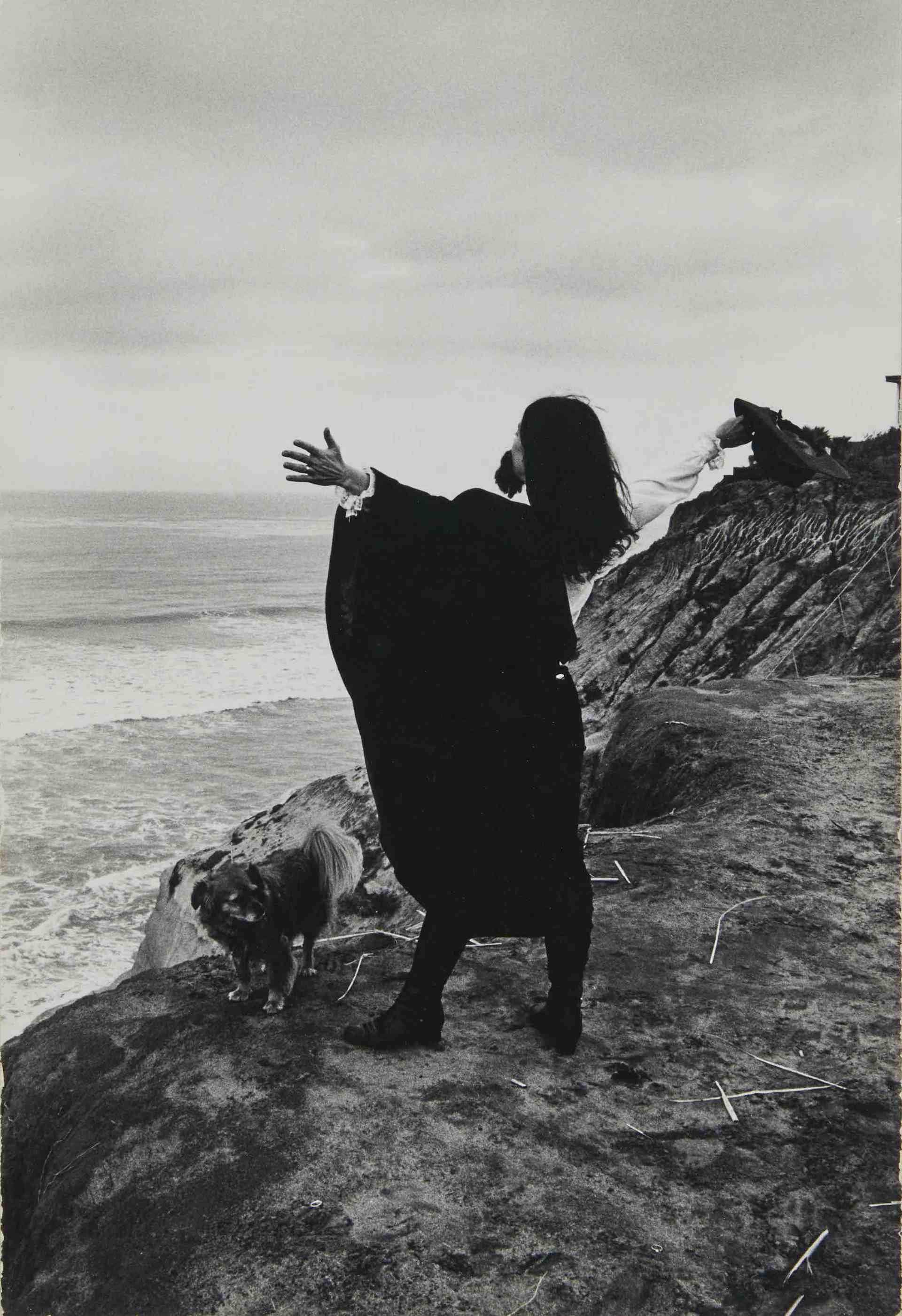

Eleanor Antin è stata straordinariamente progressista nel mettere in discussione lo status quo della sua epoca. E quella radicalità, spesso intrisa di ironia, continua a risuonare oggi. La sua opera nasce in un momento storico di emancipazione sociale, che in questa mostra affrontiamo con una prospettiva femminista. All’epoca le donne erano ampiamente escluse dal mercato dell’arte e scarsamente rappresentate nelle esposizioni museali. Antin ha sfidato queste strutture con intelligenza e precisione concettuale. Un esempio emblematico è «The King», un personaggio maschile immaginario creato per esplorare temi quali potere, autorità e rappresentazione. Attraverso questa figura, Antin mette in luce, spesso con pungente umorismo, l’assurdità, profondamente costruita dall’uomo, delle strutture di potere. Un’assurdità che non è casuale, ma deliberata e profondamente politica: disarma e rivela, rafforzando così la forza critica del suo messaggio. Antin è stata anche profondamente coinvolta nell’idea di comunità: come funziona, come viene rappresentata e come può essere rafforzata in modi più umani e intimi. La sua ammirazione per figure femminili di riferimento è particolarmente evidente in opere come «California Lives» o «8 NY Women», dove eleva, attraverso narrazioni materiche, sia donne note sia donne comuni. Questi lavori non solo restituiscono visibilità a vite spesso ignorate, ma riflettono anche sulla mercificazione e sulla rappresentazione. Per la mostra abbiamo collaborato con il Diogo Passarinho Studio per tradurre la profondità concettuale ed emotiva della pratica di Antin in un linguaggio scenografico. L’obiettivo era creare un allestimento contemporaneo capace di incarnare il suo spirito ludico e la sua resistenza alle strutture normative. Abbiamo ideato ambienti immersivi costruiti attorno ai suoi personaggi e alle sue narrazioni, permettendo ai visitatori di entrare pienamente nella molteplicità del suo universo artistico. Prendiamo «The Nurse»: in apparenza si tratta di un’infermiera, ma la sua storia rinvia a temi più ampi, quali guerra, dirottamenti, costruzione di stereotipi, cultura ebraica dello shtetl e l’estetica del primo cinema muto. Questi riferimenti molteplici rendono l’opera sorprendentemente attuale rispetto ai discorsi mediatici e politici contemporanei. Per Antin, l’«emancipazione del corpo politico» va oltre l’azione individuale: significa reclamare spazio, narrazione e voce. È questo, in definitiva, che rende il suo lavoro ancora attuale e necessario.

Quali aspetti della sua pratica ritiene più urgenti da riportare al centro del discorso artistico contemporaneo?

Oggi ciò che appare più urgente nel lavoro di Eleanor Antin è la sua irriverenza: un rifiuto coraggioso, e al tempo stesso profondamente umano, di conformarsi a strutture dominanti quando queste non hanno più senso, che si tratti del sistema dell’arte, delle norme di genere o di convenzioni sociali più ampie. C’è una libertà estrema nel suo approccio: una sfida audace alle regole su come l’arte debba essere prodotta, diffusa o classificata. Una libertà che potrebbe nutrire e arricchire il discorso artistico odierno. Altro aspetto molto contemporaneo è la sua apertura nell’esplorare temi complessi attraverso forme diverse, performance, fotografia, video, installazione, disegno e soprattutto cinema. Antin ha studiato recitazione in gioventù e questa sua sensibilità narrativa permea gran parte del suo lavoro. Il suo rapporto con il cinema, in particolare, merita oggi una nuova attenzione: è concettuale, performativo e sperimentale, ma sempre radicato nella narrazione. Haden Guest, direttore dell’Harvard Film Archive, ha scritto pagine magistrali su questo aspetto del suo lavoro. Infine, il modo in cui Antin tratta il tema del genere si è rivelato all’avanguardia. La sua opera non propone posizioni fisse, ma rivela la natura costruita dell’identità. Analizza il potere, la rappresentazione e i ruoli sociali con una precisione tagliente, spesso servendosi dell’umorismo, che in sé è un potente strumento critico. Per molti versi, Antin ha anticipato alcune delle questioni più urgenti della nostra epoca.

In lavori come «Carving: A Traditional Sculpture», il corpo diventa strumento di osservazione e autocritica. Quanto era, e continua a essere, radicale l’approccio di Antin nello svelare i meccanismi di controllo sul corpo femminile?

Basta guardare ai social media di oggi: la classificazione, il giudizio e il controllo sul corpo femminile sono ancora dolorosamente presenti. Il modo in cui i corpi delle donne vengono osservati, commentati e sottoposti a costante scrutinio è brutale come lo è sempre stato. Forse ciò che è ancora più inquietante è come questi meccanismi siano stati interiorizzati al punto che molte giovani donne esercitano questa sorveglianza su di sé, spesso con conseguenze devastanti. Antin denunciava queste dinamiche già decenni fa. «Carving: A Traditional Sculpture» è diventata, col tempo, ancora più attuale. Eleanor mi raccontò che fu un’opera dolorosa da realizzare, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Creò il seguito, «Carving: 45 Years Later», dopo la morte del marito, mostrando il proprio corpo invecchiato e confrontandosi con il tempo, la vulnerabilità e le aspettative che continuano a gravare sulle donne. Le servì più tempo per perdere peso, semplicemente per via dell’età: un’affermazione silenziosa ma radicale di per sé. È il tipo di realtà che ancora oggi si riflette nelle riviste femminili e nella cultura della bellezza, dove vengono costantemente imposti ideali di giovinezza, magrezza e perfezione. Antin smaschera questi meccanismi con chiarezza: non si limita a criticarli, ma li abita e li espone nella loro nudità. La sua opera ci invita a riflettere su quanto ci sia ancora da cambiare.

In che misura il suo lavoro ha influito le giovani generazioni di artisti e quale impatto o eredità lascia nelle pratiche artistiche contemporanee?

È una domanda su cui io stessa ritorno spesso. Ciò che mi colpisce di più, soprattutto dopo molte conversazioni con Eleanor, è la straordinaria apertura e l’assenza di paura che caratterizzano il suo lavoro e il suo modo di vivere. È sempre stata presente nella scena intellettuale e artistica statunitense, circondata da critici e artisti che si influenzavano e si sfidavano a vicenda: Alan Sekula, Kathy Acker, John Baldessari, Lynn Hershman Leeson, Lucy Lippard... Quando era docente si è dedicata completamente all’insegnamento e, insieme al marito David Antin, ha costituito una comunità interdisciplinare vivace, fondata sul dialogo, sul pensiero critico e il sostegno reciproco. Questa idea di scambio intellettuale, di evoluzione delle idee attraverso conversazione e sperimentazione condivisa, è forse una delle sue eredità più durature. Per le nuove generazioni questo spirito di ricerca radicale, di superamento dei limiti senza timore di fallire o di essere rifiutati, è fondamentale. Antin ci ricorda che l’arte può essere profondamente seria e al tempo stesso giocosa, rigorosamente concettuale ed emotivamente potente. Lei e i suoi colleghi si spingevano a vicenda a immaginare nuove forme di espressione e nuovi modi di pensare. In tempi in cui il discorso appare sempre più polarizzato o limitato, il suo esempio dimostra che la libertà di pensiero e di esplorazione artistica non solo è possibile, ma necessaria.

Eleanor Antin, «The King of Solana Beach», 1974-75. Courtesy the artist and Richard Saltoun