Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Come riassumere, in una mostra, la vicenda artistica, intellettuale e ideologica di un gigante come Goya (Francisco José de Goya y Lucientes, 1746-1828), un artista che, grazie al suo continuo percorso di ricerca, trasformò radicalmente l’arte visiva, non solo spagnola, del suo tempo, aprendo la via alla modernità? Il suo fu un itinerario complesso: grande pittore e ancor più grande incisore, dapprima, e per molti anni, realizzò cartoni per gli arazzi della Manifattura Reale spagnola, con luminose scene di gusto rococò pensate per compiacere i ricchi committenti, mentre sperimentava in essi una pittura lieve, dinamica e intrisa di luce.

Poi, mentre conquistava il successo fino a diventare «pintor de cámara» (primo pittore di corte) di Carlo IV e della regina Maria Luisa, dipinse sontuosi ritratti dei sovrani e dei membri delle potentissime famiglie dell’aristocrazia spagnola. Intanto, però, entrando nelle stanze del potere, veniva anche in contatto con figure illuminate, con cui iniziava a condividere lo sguardo critico su una realtà che sino ad allora gli era sfuggita, e praticava questa nuova libertà di pensiero in quelle incisioni (i «Capricci», i «Disastri della guerra», scaturiti dalla guerra portata in Spagna da Napoleone, e i «Proverbi») in cui, libero dai vincoli della committenza, esprimeva la sua critica feroce al potere politico e religioso da un lato, e dall’altro si chinava con una pietas sincera verso gli ultimi e i dimenticati. Opere grafiche, le sue, potentemente innovative anche sul piano formale e stilistico, che diventarono la premessa per i dipinti sconvolgenti, tenebrosi e luciferini (le «pitture nere») della «Quinta del Sordo», la casa sulle rive del Manzanarre in cui, ormai privo dell’udito, vedovo e deluso dalla politica ultra reazionaria del nuovo sovrano Ferdinando VII, si ritirò a vivere nel 1819, prima di raggiungere, nel 1823, gli amici liberali spagnoli a Bordeaux, la città dove morirà.

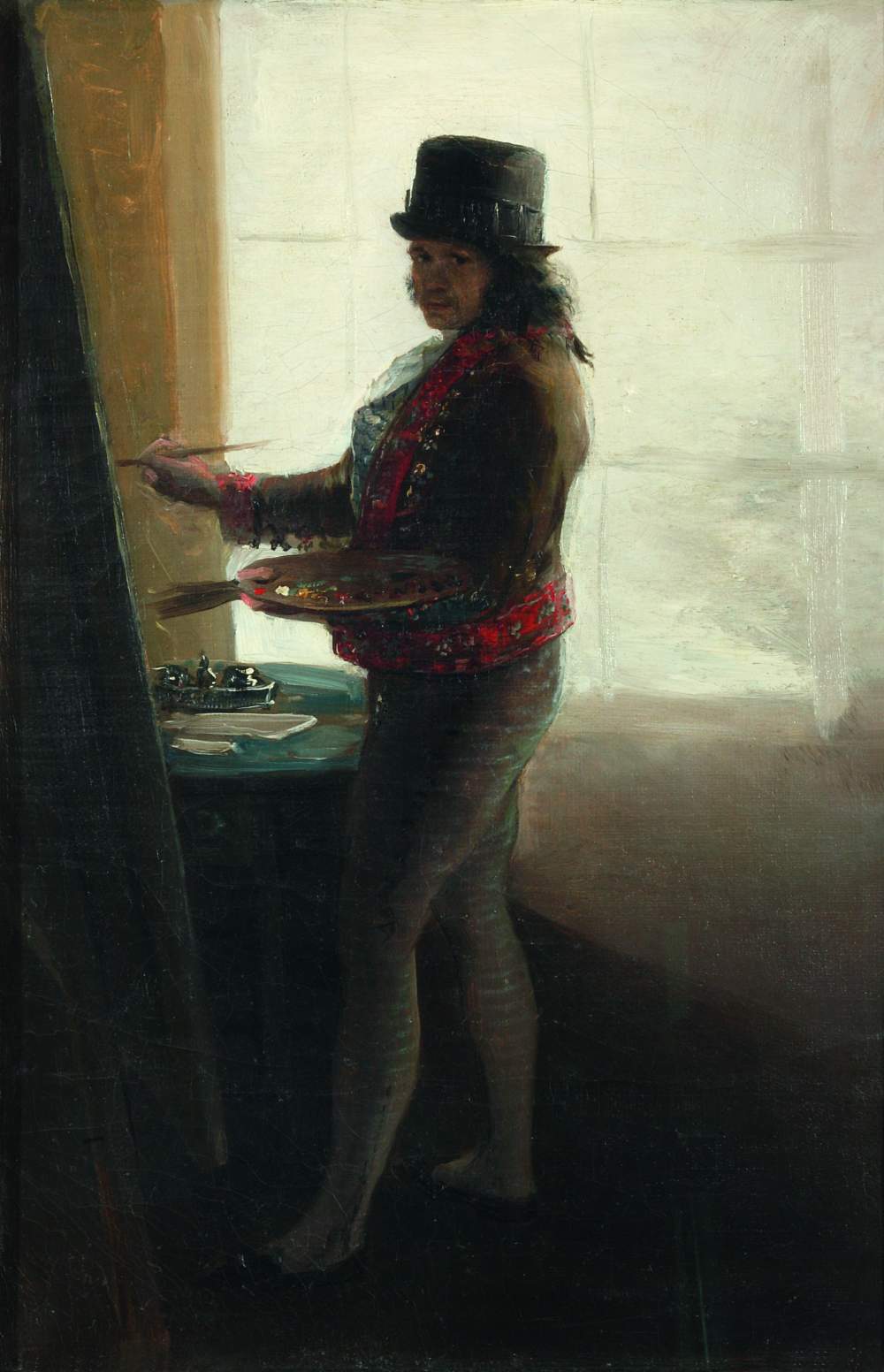

«Autoritratto al cavalletto» (1785) di Goya. Cortesia della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Ad affrontare la sfida di condensare in una mostra dei contenuti tanto dirompenti ha provveduto Víctor Nieto Alcaide, delegato accademico della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid (cui fa capo anche la Calcografia Nacional), che dal 23 ottobre al 3 marzo 2024 ha riunito in Palazzo Reale, nella mostra «Goya. La ribellione della Ragione» (prodotta da Palazzo Reale e 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, cui si devono anche il catalogo, un volume monografico a cura di Stefano Zuffi e la graphic novel Il sonno della ragione genera mostri di Otto Gabos) circa 70 opere di Goya, tra importanti dipinti (tra i quali, anche il discusso e magnifico «El Colosso»), incisioni e matrici originali di rame: queste, appena restaurate dalla Calcografia, hanno ritrovato il segno autografo del maestro e ora arricchiscono la mostra di confronti inediti e sorprendenti.

Formato e vissuto nell’Età dei Lumi, ormai maturo negli anni crudeli dell’occupazione napoleonica (1808-09) e della guerra d’indipendenza spagnola, Goya, come afferma il curatore, fu segnato dal culto illuminista della Ragione, ma non per questo rinunciò a dar voce a una forte vena sanguigna, espressiva ed emotiva: una miscela che rende i suoi lavori universali e tuttora attuali. Ed è proprio il «razionalismo», precisa lo studioso, «il filo rosso che attraversa la sua arte: razionalismo che non va confuso con l’ordine o l’accademismo, perché il suo è un razionalismo ideologico, che si esprime nella critica sociale da un lato e dall’altro nella critica della pittura stessa, che dissolve le forme convenzionali del “bello”».

«Il Colosso» (post 1808) attribuito a Goya. Cortesia del Museo Nacional del Prado, Madrid