Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Personaggio misterioso, Matthias Stom: pittore di stretta osservanza caravaggesca, anche se in anni in cui il movimento generato da Merisi era ormai al tramonto, e di alta caratura; nativo delle Fiandre meridionali, l’attuale Belgio, ma lungamente attivo in Italia, prima a Roma (dal 1624 al 1633 ca) poi a Napoli (fino al 1638) e dal 1640 a Palermo, dove lascia veri capolavori; infine (come si è scoperto non molto tempo fa) a Venezia nel 1643 e 1645, città da cui si allontana per trasferirsi non si sa dove, sulla sua vita restano pochissimi documenti. Non si conoscono né il luogo di nascita (Anversa? Bruxelles?) né le date estreme, sebbene si supponga che sia nato intorno al 1600. Persino il cognome è stato lungamente tramandato in modo scorretto: non Stomer ma, da alcuni decenni, Stom, un cognome fiammingo. Restano in compenso oltre 300 sue opere, spesso di grande e grandissimo formato e sempre di eccellente qualità.

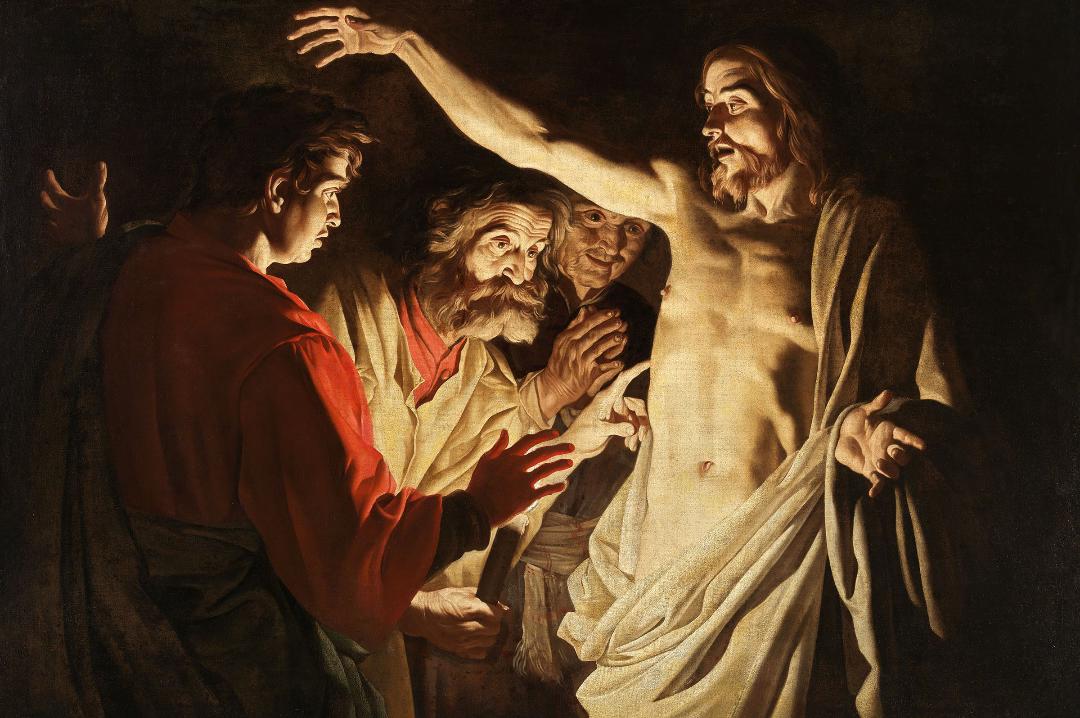

A lui, cui sinora è stata dedicata una sola mostra a Birmingham, nel 1999, con nove opere di antiquari e collezionisti inglesi, la Pinacoteca Tosio Martinengo dedica dal 18 settembre al 15 febbraio 2026 la prima vera mostra museale. Intitolata «Matthias Stom: un caravaggesco nelle collezioni lombarde», questa preziosa mostra-dossier è curata da Gianni Papi: 13 opere soltanto, ma riunite in un progetto coeso, trattandosi di soli dipinti conservati in Lombardia. Di questi, 12 sono esposti in Pinacoteca mentre uno, la pala dell’«Assunzione» di Chiuduno, nella bergamasca, non lontano da Brescia, è intrasportabile per le sue misure (quattro metri di altezza) ma è presente in catalogo insieme alle altre. Essendo così numerose le presenze di sue opere in Lombardia, ci dice il curatore, «Roberto Longhi ipotizzò nel 1943 un suo soggiorno in quest’area ma al momento non ne esiste alcuna prova. In realtà ben sette di esse (ma forse addirittura nove) vengono dalla collezione Scotti (sei sono in mostra, le altre tre non sono al momento individuabili, Ndr), una famiglia di mercanti bergamaschi allora stanziati a Roma, che nel 1791 portò a Bergamo l’intera raccolta. Le opere Scotti (come pure la pala di Chiuduno) sono infatti tutte attribuibili al periodo romano. Ciò che è curioso è che questa famiglia, che era a Roma in un momento in cui era ancora molto vitale il collezionismo del mondo caravaggesco, abbia acquistato opere del solo Stom. E anche più curioso è che questi dipinti, una volta giunti a Bergamo, siano stati attribuiti non a lui bensì a Gherardo delle Notti, a Gerard Seghers o allo stesso Caravaggio. Di provenienza siciliana si direbbero invece l’“Incredulità di san Tommaso” della Pinacoteca Tosio Martinengo, l’“Andata al Calvario” dell’Accademia Carrara e il grande quadro con “Vespasiano che libera dalle catene Giuseppe Flavio” da Soncino. Considerato (a torto) ripetitivo, specie per effetto di un articolo del 1977 dello storico dell’arte inglese Benedict Nicolson, Matthias Stom mostra invece una chiara evoluzione stilistica di città in città e, soprattutto, sempre una grande fantasia compositiva».

A suggerire la mostra è stata la presenza, in Pinacoteca, di due sue tele inedite lì depositate, «realizzate anch’esse a Roma», continua il curatore che grazie agli studi compiuti per questa mostra ha scoperto «che pure esse, che sono un pendant sebbene i temi derivino dal Nuovo (la “Negazione di san Pietro”) e dal Vecchio Testamento (“Esaù che cede la primogenitura a Giacobbe”), appartenevano alla collezione Scotti». Un altro passo avanti nella conoscenza del lavoro di questo artista misterioso.

Matthias Stom, «Guarigione di Tobia», collezione privata. © Fotostudio Rapuzzi

Matthias Stom, «Incredulità di san Tommaso», Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo. © Archivio Fotografico Musei Civici di Brescia/Fotostudio Rapuzzi