Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoliTravolgenti, bollenti, eccitanti, ma anche drammatici, effimeri e kitsch. Eppure, dietro la discomusic e un nuovo libertinaggio edonistico, decisamente rivolto all’individualità, gli anni ’80 sono stati un’onda in vari luoghi del mondo: hanno travolto tutto e, in barba a chi pensava che poco sarebbe rimasto della decade del «riflusso», come fu definita quella italiana, ecco che da qualche tempo, a distanza di quarant’anni, li celebriamo e vorremmo riaverli indietro, nel bene e nel male.

Tra corsi e ricorsi storici, il Brasile è uno di quei Paesi che sta riscoprendo i propri Ottanta, dove tra le altre cose vi fu un ritorno alla pittura, specchio di quel che accadeva in Italia tra Nuovi Nuovi, Transavanguardia, Pittura Colta ed Enfatismo... Eppure, sfornata allo stesso ritmo accelerato da un capo all’altro del mondo, la produzione di allora sembra essere invecchiata precocemente, e nemmeno troppo bene, rispetto ad altre discipline come la musica o il design, che invece continuano a ispirare nonostante forme e tonalità decisamente connotate di sperimentazioni a volte esagerate, potremmo dire di quelle «manie del medium», che avevano contagiato tutte le discipline.

A San Paolo (fino al prossimo 4 agosto), al Centro Cultural do Banco do Brasil (Ccbb), arriva la penultima tappa di «Fullgás. Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil», dopo aver toccato Rio de Janeiro, Brasília e prima di chiudersi approderà a Belo Horizonte: 300 opere e 200 artisti per cinque nuclei tematici ispirati e sviluppati a partire da cinque canzoni simbolo di un decennio che inizia già dalla fine degli anni ’70 per chiudersi all’inizio degli anni ’90, secondo le parole del curatore, Raphael Fonseca, con l’assistenza di Tálisson Melo e Amanda Tavares.

In mezzo? Tutto, o quasi: la fine della dittatura nel 1985, dopo oltre vent’anni di «colonnelli»; la nascita della nuova Costituzione, nel 1988, così come la creazione di una serie di nuovi Stati nella Repubblica Federale, a cambiare la geografia politica e sociale del Paese dell’America del Sud. E anche: la tragedia del contagio dell’Aids e il silenzio delle istituzioni; la folle corsa alla tecnologia come stile, al colore come possibilità di raccontare il nuovo presente e, non in ultimo, una nuova attenzione all’ambiente.

Non a caso fu nel 1987 che Ailton Krenak (1953, leader politico, poeta, filosofo e scrittore), durante l’Assemblea Costituente a Brasília, fece un discorso molto critico rispetto alla mancanza di tutela dei diritti dei popoli indigeni, che già allora non erano presi in considerazione dal testo base della nuova nazione: Krenak, dipingendosi il volto di nero con una tinta a base di jenipapo (il frutto di un altissimo albero, Genipa americana, nativo dell’Amazzonia e della Foresta Atlantica, Ndr), realizzò una vera e propria performance che fu fondamentale per l’approvazione degli articoli 231 e 232 della Costituzione dell’anno successivo, proprio in riferimento alla tutela delle popolazioni originarie.

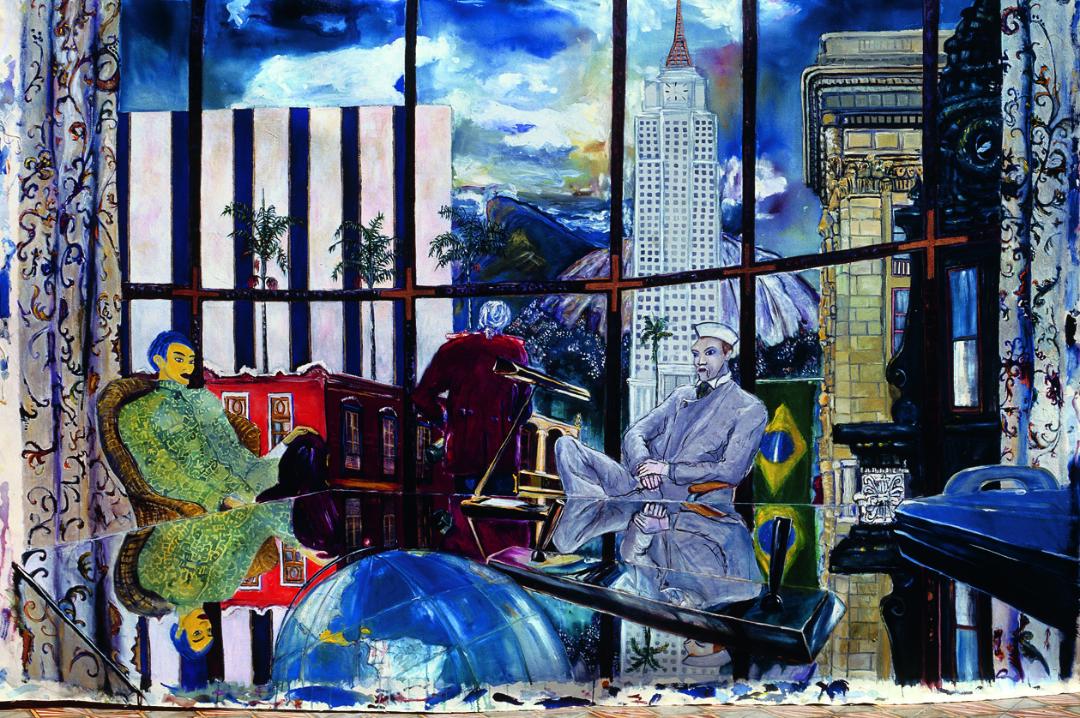

Alice Vinagre, «L’autobus circolare o il gioco dell’hopscotch», 1984. @Divulgação

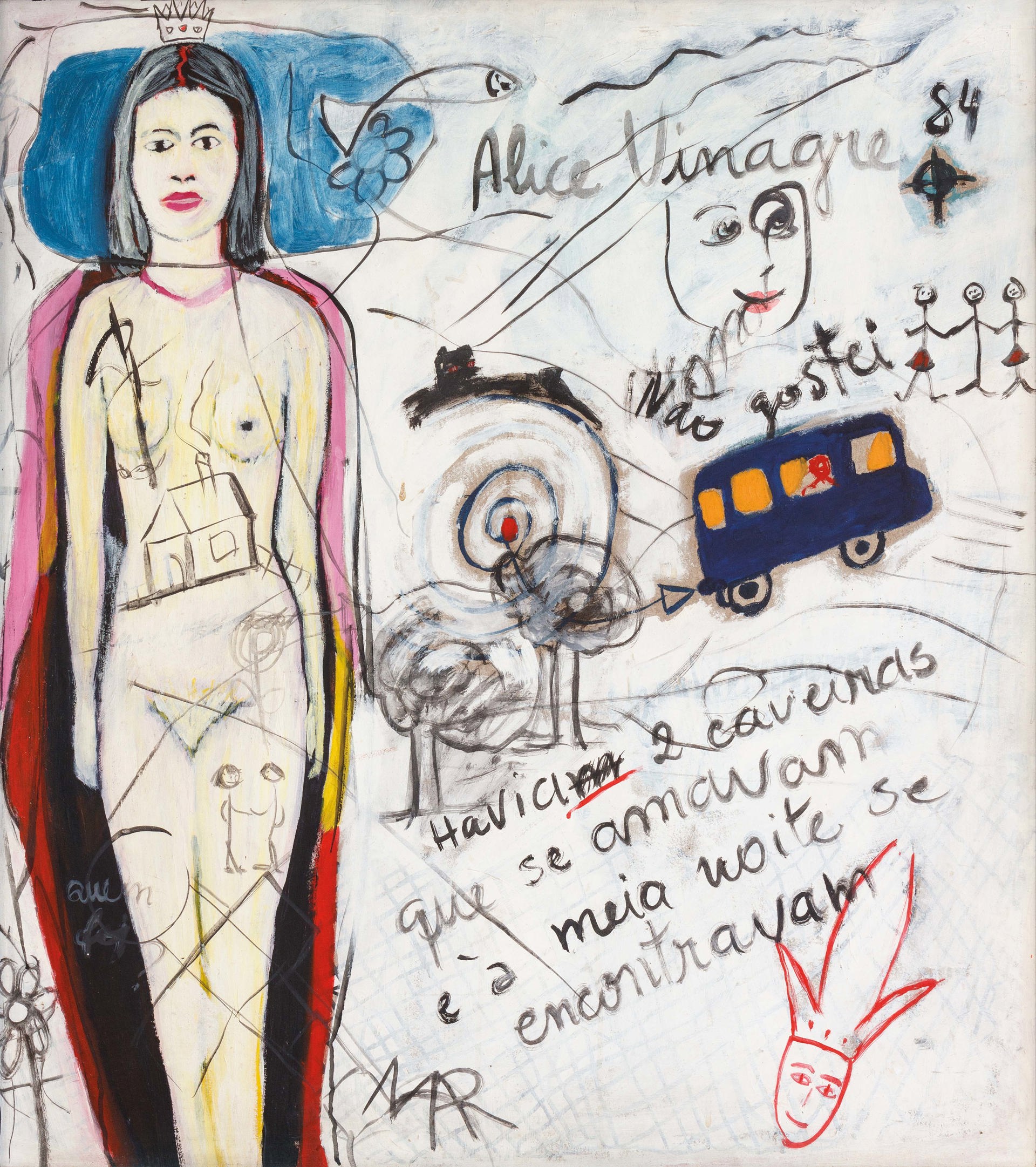

Beatriz Milhazes, «Chi ha la chiave del bagno?». @Manuel Águas & Pepe Schettino

Così, passando da ritmi pop, rock e new wave, la mostra si apre con la sezione «Beat Acelerado» (un gioco di parole tra portoghese e inglese, traducibile in «Battito Accelerato»), liberamente ispirata all’omonima canzone del gruppo Metrô, del 1985. I protagonisti? Beatriz Milhazes, Leda Catunda, Marcos Chaves, Patricia Leite, Cristina Canale e Adriana Varejão, tra gli altri: protagonisti del contemporaneo brasiliano degli ultimi quarant’anni, molti dei quali parteciparono a «Como Vai Você, Geração 80?», la storica mostra happening tenutasi nel 1984 al Parque Lage, la scuola d’arte di Rio de Janeiro, che segnò il calcio d’inizio della «contemporaneità» brasiliana, dopo gli echi del Modernismo e dell’Arte Concreta dei decenni precedenti.

Oltre all’arte, però, «Fullgás» (titolo a sua volta preso dal nome di una canzone di Marina Lima, lanciata nel 1984, il cui ritornello «Você me abre seus braços/ E a gente faz um país», tu mi apri le braccia e noi facciamo un paese, riflette la voglia di costruire un nuovo Brasile e di guardare al futuro) mescola il succo degli anni ’80: riviste, copertine di dischi, grafiche che ben raccontano di quella cultura visiva e popolare che aveva creato l’humus dell’epoca.

Continuando a navigare, eccoci proiettati nelle «Diversões eletrônicas», computer, fotografie, fotocopie, videoregistratori, walkman e l’idea, come affermava Keith Haring, di essere venuti al mondo nell’era spaziale: «Sono nato in un mondo di televisione, tecnologia e gratificazione immediata, figlio dell’era atomica», scriveva l’artista nei suoi Diari, nel 1982. E l’era spaziale è anche quella delle stelle e delle creature aliene, come si evince dalle molte copertine delle riviste dell’epoca dedicate agli avvistamenti extraterrestri: del resto, «E.T.» di Steven Spielberg vide la luce proprio nell’82.

«Que país é este», titolo del brano del gruppo Legião Urbana, pubblicato nel 1987, è anche il nome di una delle sezioni più forti della mostra, dedicata proprio al complesso passaggio dalla dittatura alla democrazia e ai suoi risvolti sociali e economici, a partire dalla variazione della moneta della nuova Repubblica e della conseguente inflazione.

Da vedere tutto d’un fiato è il video «O Pacote da Cruzélia», 1990, del gruppo TV Viva, programma di Comunicazione del Centro de Cultura Luiz Freire, radicato nella città di Olinda, nello stato di Pernambuco. TV Viva, in realtà, era molto più che una entità documentarista: trasmettendo la propria programmazione in modo itinerante, percorrendo i quartieri periferici della stessa Olinda e della capitale, Recife, il gruppo proiettava gratuitamente per la popolazione le proprie inchieste e interviste su maxischermi che si spostavano settimanalmente. Finanziata da un’organizzazione olandese, la Novib, le interviste di TV Viva furono acquisite anche dalla Bbc inglese. Attraverso un misto di reportage e satira, «O Pacote da Cruzélia» aveva come tema il piano economico del governo di Fernando Collor, ideato dalla ministra Zélia Cardoso de Mello e, appunto, la sua responsabilità rispetto a una esagerata inflazione che colpì il Brasile all’indomani della fine del regime.

Cristina Salgado, «Mulher TV, série Família Materialista», 1982. @ Wilton Montenegro

Daniel Senise, «Senza titolo (Croce d’ossa)»

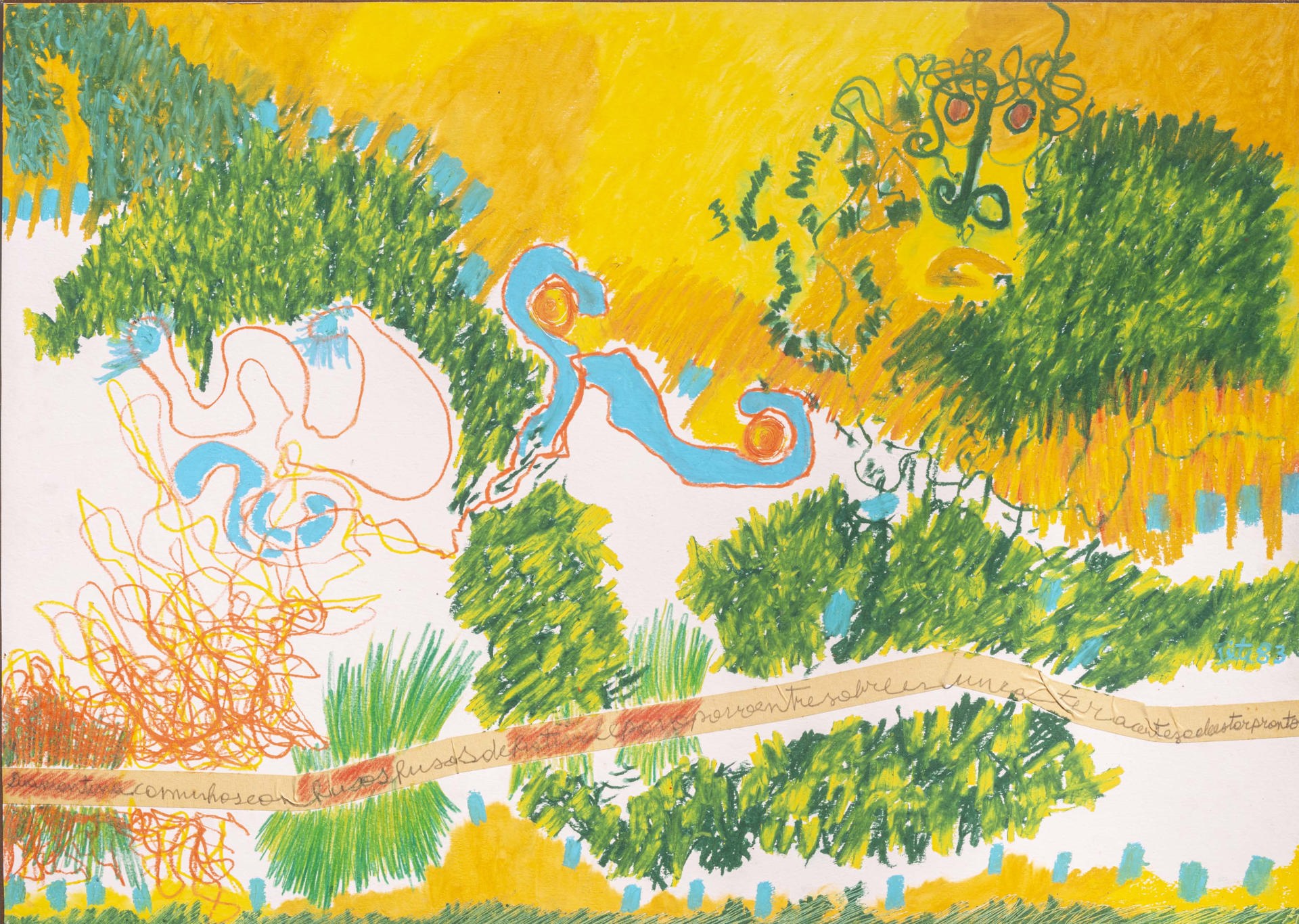

L’attenzione all’ambiente, con la copertina di «Manchete» dedicata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, a fare da portabandiera, è il tema della sezione «Passaros na Garganta», che espone tra le altre opere anche «Il pianto degli animali» di Hélio Melo, 1982, denuncia a quella che già allora era la piaga degli incendi nella foresta amazzonica e non solo, ma anche «Rua 57» di Siron Franco, 1987, dedicata al disastro di Goiânia: in quell’anno un rivenditore di materiali di scarto trovò in un vecchio centro ospedaliero della città una brillante capsula di cesio-137 e, non sapendo cosa fosse, la portò nella propria officina per smontarla, generando l’incidente nucleare più potente della storia del Paese. Franco, attraverso una pittura realizzata con piombo, terra e vetro prelevati dalla stessa città di Goiânia ripercorre idealmente le tappe della contaminazione e, contemporaneamente, rimarca la disattenzione di chi avrebbe dovuto occuparsi dello smaltimento dei rifiuti tossici dell’antica struttura.

Infine, eccoci a quella che è la sezione più impattante della mostra, dedicata al tempo che scorre, nonostante tutto: «O tempo não para», trainata dall’omonima canzone di Cazuza, il giovanissimo Freddy Mercury brasiliano, di cui quest’anno ricorre il 35mo anno dalla scomparsa, a soli 32 anni, per complicazioni dovute all’Aids.

Leonilson, ma anche gli autoritratti di Samuel Costa, il delicato video «Um sopro» di Brigida Baltar, 1990 (trenta secondi in cui le lettere della parola «contemporaneo» vengono spazzate via e ricomposte, a ripetizione), Ernesto Neto, Rachelle Costi e Alex Flemming, con la sua «Iemanjá hipocondríaca»,1985-2006, dove l’orixá (divinità dei popoli africani incorporata da molte religioni brasiliane di origine africana, Ndr) delle acque del mare è circondata da un’infinità di blister vuoti, sono solo alcuni dei protagonisti qui presenti, a mostrare che nonostante lo stillicidio di artisti, cantanti, attori, fotografi, il tempo non si è fermato, affiancandosi all’evoluzione di un’arte che, parafrasando Jean Francois Lyotard e il suo La condizione postmoderna, pubblicato proprio nel 1979, aveva smesso di occuparsi delle grandi tematiche per rannicchiarsi sempre più in un discorso al limite dell’egocentrismo.

D’altronde, «la discreta malinconia che accompagna gli elogi all’eccesso attribuiti a questa generazione», come raccontano i curatori, è la stessa che oggi vive il mondo occidentale: fluttuante negli anni ’80 perenni e potenziati che ci hanno consegnato, tra gli altri fattori, le reti sociali e il neoliberismo. E forse è proprio questo che è rimasto di allora, da un capo all’altro dell’Atlantico, attraendo e repellendo come non mai.

Mônica Nador, «Madre Natura», 1990. @ Filipe Berndt

Teti Waldraff, «Fusos», 1983. @ Fabio Del Re