Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sono stati numerosi negli ultimi anni, fuori d’Italia, gli omaggi resi a Bice Lazzari (Venezia, 1900-Roma, 1981), dalla personale del 2021 alla Phillips Collection di Washington all’antologica del 2022 alla Estorick Collection di Londra, alla presenza nella mostra «Women in Abstraction» (2021) al Centre Pompidou di Parigi, senza dimenticare che nel 2003 era stata lei l’unica artista donna nella rassegna «Kandinsky e l’avventura astratta» alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia (un pezzo d’America in Italia). Tre di quelle esposizioni, a Londra e Washington, erano curate da Renato Miracco, suo studioso ventennale, cui si deve (con l’Archivio Bice Lazzari) la prima retrospettiva istituzionale a lei dedicata in Italia, «Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo», che debutta il 16 ottobre a Palazzo Citterio (fino al 7 gennaio 2026) per trasferirsi poi a Roma, alla Gnamc, nel prossimo febbraio.

Accompagnata da un catalogo (Allemandi) in cui al saggio del curatore si aggiungono i contributi di Dorothy Kosinsky (direttrice emerita Philips Collection) e Christine Macel (già capocuratrice al Centre Pompidou ed ex direttrice del Musée des Arts Décoratifs di Parigi, oltre che curatrice della Biennale di Venezia del 2017), la mostra riunisce oltre 110 opere rappresentative del suo lungo (e spesso accidentato, ma sempre luminoso) percorso nell’arte, dai lavori di arte decorativa degli anni ’30 e ’40, con cui si sostentò a lungo, subito dimostrando un’autonoma intelligenza compositiva, alla decorazione murale (per il transatlantico «Raffaello», allora punta di diamante della flotta passeggeri italiana); dagli anni ’60, in cui il suo talento di pittrice venne pienamente riconosciuto, grazie anche alle acquisizioni per la Gnam di una figura autorevole come Palma Bucarelli, fino alle opere rigorose e minimali dell’ultima stagione: tutte, sin dagli esordi, dominate da quella che Enrico Crispolti definiva «la sua grazia dei colori [che] perdono, o quasi, la loro consistenza materiale e divengono voci dell’anima»; tutte intessute di musicalità (aveva dapprima studiato musica) e di poesia, ma tutte controllate da una rigorosa razionalità. Ne parliamo con il curatore.

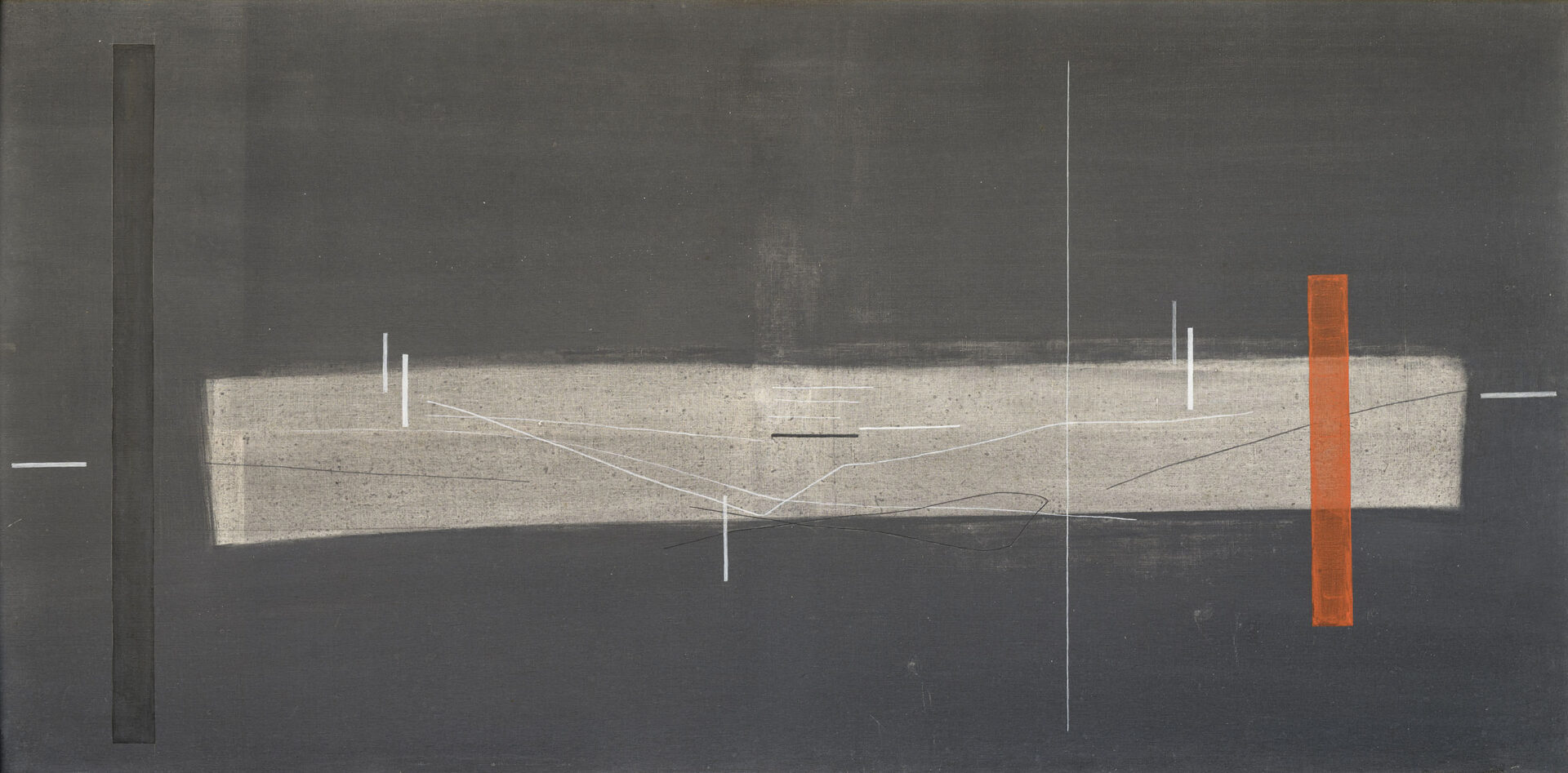

Bice Lazzari, «Senza titolo», 1973

Professor Miracco, fino a oggi Bice Lazzari è stata più conosciuta all’estero che in Italia. Perché?

In Italia c’è oggi, giustamente, grande attenzione per le giovani artiste ma non abbiamo ancora ricostruito la vicenda delle figure storiche: forse non si è capito che le due realtà possono coesistere. Certo non ha giovato alla causa delle pioniere il dissidio che nel 1980, quando Lea Vergine curò per Palazzo Reale a Milano la mostra epocale «L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940», contrappose lei (che pure aveva riproposto queste figure allora totalmente dimenticate) e una femminista rigida come Carla Lonzi: una lotta ideologica che ha penalizzato molte grandi artiste italiane.

Di sé Lazzari diceva «ero nata libera». Ed è vero che è stata un’artista solitaria, ma non è stata certo un’isolata. Quali delle sue relazioni sono messe in luce nella mostra?

Innanzitutto va detto che era la cognata di Carlo Scarpa, il che, com’è provato da tante sue lettere, la imbarazzava perché non voleva si pensasse che era una raccomandata: il suo femminismo, reale e concreto, era questo. Bice rifuggiva da ogni categorizzazione di genere, preferendo essere considerata un’artista tra gli artisti, senza distinzione. I suoi contatti? Da giovane conosce tutti gli spazialisti veneti, dai quali certo attinge ma non copia. Quando a 50 anni si trasferisce a Roma (lì rinascerà) frequenta Perilli e Dorazio, e Afro (con cui crea il pavimento per il Caffè Aragno) le allestisce una mostra. Sappiamo che ammirava Burri, artista da cui assimila la lezione materica. E nel 1955 è «consacrata» da un critico severo come Emilio Villa. Non solo, ma la sua casa romana diventa un centro di scambi e d’incontri. C’è poi la curiosità vivificante per le donne artiste più giovani: Lia Drei, Carol Rama, Elisa Montessori, Elisabetta Gut, Franca Sonnino, Simona Weller, Gisella Meo, Mirella Bentivoglio, delle cui mostre, in Archivio, esistono inviti e locandine che testimoniano che Bice li visitò. Era però penalizzata dall’avere almeno vent’anni più di loro.

Bice Lazzari ha manifestato la capacità rara di passare dal piccolo formato delle arti decorative alla vastità dei murali (nel 1943, a Barcellona, presentò un pannello lungo 18 metri). Come ci riuscì?

Era caparbia e tenace: voleva dimostrare di saper fare anche opere a dimensione ambientale. A sorreggerla c’erano l’idea della spazialità e l’uso dell’astrazione e lei, è vero, è l’unica nostra muralista.

Si dichiarava autodidatta: «Sono arrivata all’Astrattismo senza maestri né modelli», diceva. Eppure in Italia c’era il gruppo del Milione, che non poté non conoscere. Perché lo sosteneva?

Era orgogliosa di ciò che era riuscita a fare da sola. Sicuramente li vide ma va detto che lei creò opere astratte prima di loro: in mostra c’è una sua carta astratta del 1925-27. Resto convinto che con lei e con tante altre pioniere dell’Astrattismo si debba aprire in Italia una ricerca più coraggiosa.

Bice Lazzari, «Architettura I», 1955