Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

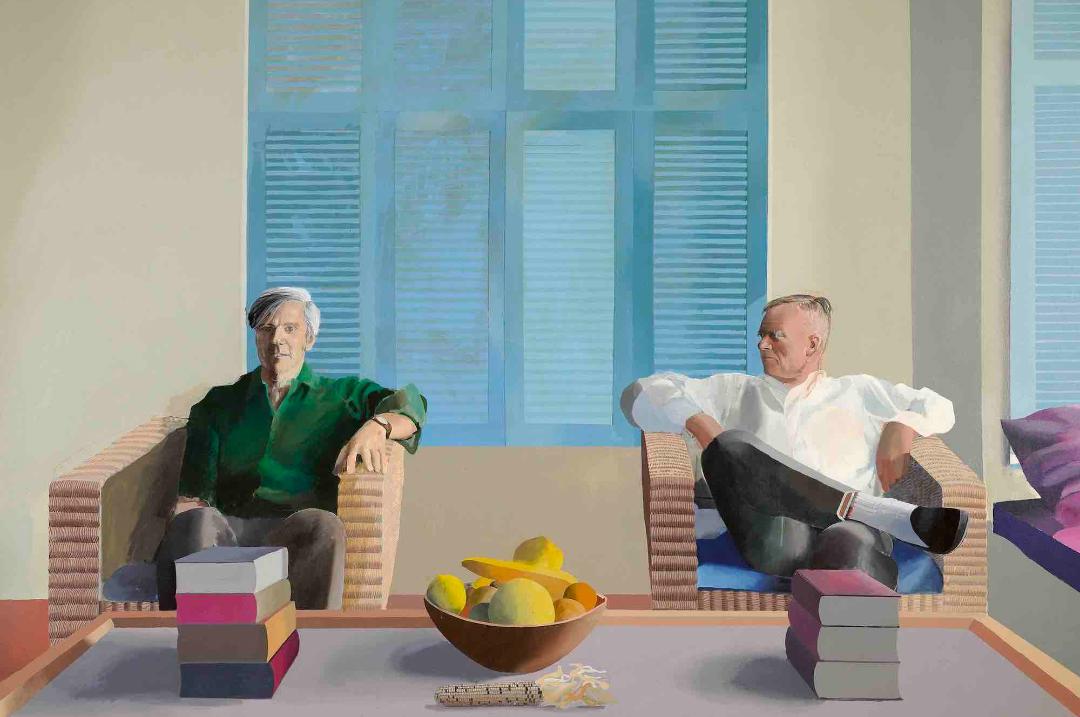

Gerhard Richter torna alla Fondation Louis Vuitton. Dopo aver ospitato, nel 2014, per la sua mostra inaugurale, una selezione di opere della collezione personale dell’artista tedesco «creatore di immagini», come lui stesso si definisce, l’istituzione parigina, che ha chiuso a settembre una mostra da record dedicata a David Hockney, apre un’altra retrospettiva ambiziosa (dal 17 ottobre al 2 marzo 2026) dedicata questa volta a Gerhard Richter, che riunisce circa 260 opere prodotte dal 1962 al 2023. Richter, 93 anni (è nato a Dresda nel 1932), fuggì dalla Germania dell’Est nel 1961, alla vigilia della costruzione del muro di Berlino, per trasferirsi a Düsseldorf e poi stabilirsi a Colonia, dove tuttora vive e lavora. I due curatori e storici dell’arte Dieter Schwarz e Nicholas Serota hanno scelto di articolare la mostra in sezioni cronologiche e tematiche, dalle prime figurazioni alle esplorazioni astratte, fino all’abbandono della pittura, nel 2017, in favore di un linguaggio visivo nuovo, in particolare il disegno. Il fil rouge della retrospettiva è l’eterna tensione tra figurazione e astrazione, tra rottura e continuità, tra singolo e molteplice, gesto e tecnica. Ci sono le prime immagini filtrate da fotografie e ritagli di giornale degli anni Sessanta, quando ruppe con la pittura tradizionale e che lo resero celebre, tra le quali opere di sorprendente ambiguità come «Onkel Rudi e «Tante Marianne», entrambe del 1965. Sono esposti alcuni tra i cicli più famosi, come i «48 Ritratti», realizzati per il padiglione tedesco della Biennale di Venezia del 1972, volti di pensatori e scrittori della cultura occidentale, tra cui Franz Kafka e Oscar Wilde, riprodotti come fotografie ingigantite e seriali: «Mi interessa la lingua muta di queste immagini. Le teste, anche se brulicano di letteratura e filosofia, diventano anonime. Di questo si tratta», aveva spiegato all’epoca Richter. O ancora la serie «18 ottobre 1977», dipinta nel 1988, con i volti spettrali, tratti da foto dei membri della Raf trovati morti, suicidi, nelle loro celle. Dieter Schwarz e Nicholas Serota hanno accettato di rispondere alle nostre domande a monte della monumentale retrospettiva.

Com’è nato il progetto di presentare questa prima grande retrospettiva di Gerhard Richter alla Fondation Vuitton? Quali sono state le sfide principali che avete dovuto affrontare nella sua organizzazione?

È stata un’idea della Fondation Louis Vuitton. Tuttavia, dopo la retrospettiva del 2012 presentata a Londra, Parigi e Berlino, e dopo la mostra del 2020 al Metropolitan Museum di New York, che dovette chiudere dopo pochi giorni a causa della pandemia di Covid-19, era giunto il momento di proporre una nuova retrospettiva che, questa volta, si estendesse su tutta la carriera di Richter, dal primo dipinto del 1962 all’ultimo del 2017. La sfida era dunque quella di riuscire a riunire i cicli e le opere principali, per realizzare quella che potremmo definire una retrospettiva «completa». Fortunatamente, ci siamo riusciti.

Qual è stato il coinvolgimento dell’artista nell’allestimento della mostra?

Nelle mostre precedenti, Gerhard Richter era sempre stato molto coinvolto nella selezione e nell’allestimento delle opere; questa volta, invece, ha preferito restare in disparte, affidando la responsabilità della retrospettiva ai curatori, che ha scelto personalmente per il progetto. Raccontare la storia del lavoro di Richter in una mostra di questo tipo è una sfida complessa, poiché per oltre sei decenni l’artista ha creato continuamente nuovi cicli di opere. Per questo motivo abbiamo immaginato un’architettura espositiva che si innesta negli spazi progettati da Gehry, presentando il suo lavoro passo dopo passo, attraverso 34 sale intime distribuite su quattro livelli dell’edificio.

Quali criteri hanno guidato la selezione delle opere e la scelta dei momenti cardine della carriera dell’artista nella costruzione del percorso cronologico?

La nostra ambizione era mostrare le serie di dipinti più importanti, come i «48 Portraits», che erano stati concepiti come un ciclo concluso per il Padiglione tedesco della Biennale di Venezia del 1972, o i dipinti «Cage», completati nel 2006. A queste serie abbiamo affiancato una selezione di opere significative che testimoniano l’approccio creativo di Richter a un determinato tema o soggetto. Abbiamo lavorato in tandem per effettuare una selezione provvisoria e siamo stati fortunati a ottenere il prestito di tutte le opere che consideravamo «indispensabili». Tra queste, «18 Oktober 1977», eccezionalmente prestato dal MoMA, uno di quei dipinti che, come «September» del 2005, prendono le mosse da un evento storico, ma che nell’elaborazione di Richter vanno oltre la cronaca fotografica per acquisire una qualità senza tempo, che caratterizza molti dei suoi lavori. Inoltre, «18. Oktober 1977» segna anche l’inizio di una fase più cupa della produzione dell’artista, dopo l’esplosione cromatica dei dipinti astratti del decennio precedente.

Gerhard Richter, «Lesende» («Donna che legge»), 1994. San Francisco, Collezione San Francisco Museum of Modern Art. © Gerhard Richter 2025

Dopo aver smesso di dipingere, nel 2017, Richter ha continuato a disegnare con costanza. Come avete scelto di presentare questa pratica più intima?

Presentiamo le opere su carta in tre diversi momenti del percorso: dapprima nella sezione dedicata agli anni Settanta, con i suoi primi disegni e acquerelli; poi nel contesto degli anni Ottanta, quando Richter si concentrò maggiormente sul disegno e sui cicli di acquerelli, iniziando anche a realizzare oli su carta e su fotografie; infine, alla fine della mostra, con una sala interamente dedicata ai suoi disegni più recenti. In questo modo Richter appare come un artista che ha abbandonato definitivamente la pittura, ma che continua a essere molto attivo come disegnatore, producendo alcune delle sue opere più forti e intense proprio nel campo del disegno. Non si tratta tanto per Richter di «distillare» il suo pensiero pittorico in una forma più essenziale, quanto piuttosto di inventare continuamente nuovi modi di creare immagini, includendo anche metodi casuali che aveva introdotto nella sua pittura alcuni anni prima.

Qual è l’eredità più profonda che Richter lascia agli artisti contemporanei, pur avendo respinto l’idea di una «scuola»?

Come speriamo di essere riusciti a dimostrare in questa mostra, Gerhard Richter lascia un numero straordinariamente ampio di opere splendide o commoventi di per sé, ma che al tempo stesso mostrano la potenza e la portata della pittura come mezzo visivo tra la fine del ’900 e l’inizio del XXI secolo. La sua convinzione sull’importanza della pittura come linguaggio costituisce di per sé un incoraggiamento per i giovani artisti, così come lo è la sua inesauribile curiosità verso i diversi modi in cui la pittura può interrogare ciò che intendiamo per «realtà».

Per Richter dipingere è «un modo di guardare il mondo». Che cosa può insegnarci ancora oggi questo suo «modo di guardare»?

Può insegnarci che l’arte non consiste nell’«insegnare», ma semplicemente nell’indicare territori ancora non visti, che possono o meno essere percepiti dagli spettatori delle sue opere.

Richter ha detto che l’arte è «la più alta forma di speranza». In che modo questa retrospettiva restituisce quella speranza in un presente segnato da crisi e incertezze?

Richter ha dedicato la sua vita a quella che definisce la «pratica quotidiana della pittura». È consapevole dei grandi eventi politici, sociali ed economici e, di tanto in tanto, vi fa riferimento in modo indiretto. Tuttavia, la sua visione del mondo non è didascalica, ma è una ricerca profondamente personale sulla natura dell’esistenza, un dialogo che porta avanti con sé stesso nel suo studio. L’artista ci mostra la «bellezza» presente in una serie di segni tracciati sulla carta, nelle pennellate lasciate sulla tela, in un mazzo di fiori appassito, in un angolo apparentemente trascurato di una città, o in un paesaggio che molti considererebbero insignificante. Dove troviamo la bellezza, e soprattutto la bellezza in luoghi inaspettati, lì c’è la speranza.