Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

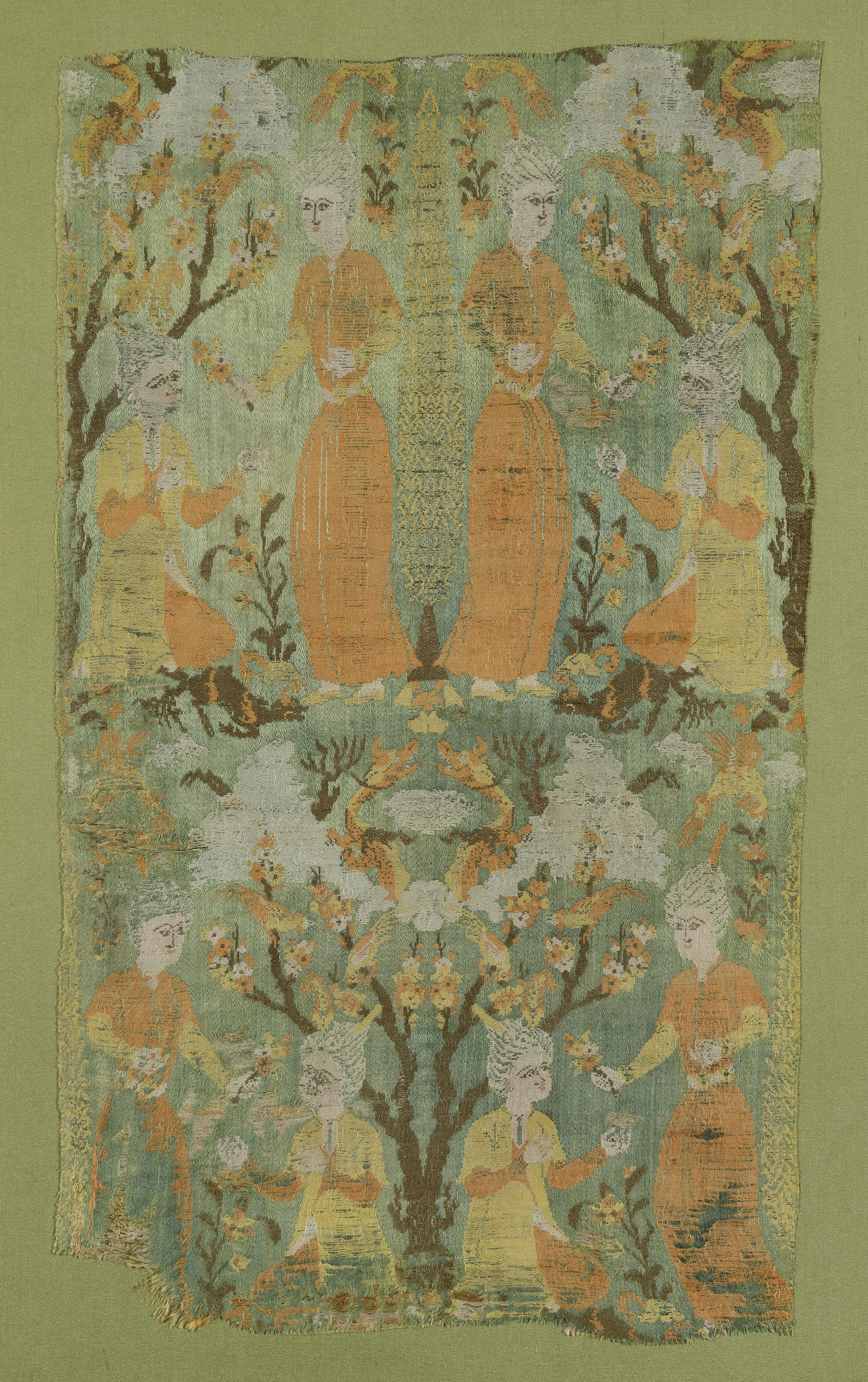

Leggi i suoi articoliL’Islam queer. Non è un certo un tema banale o ampiamente dibattuto nel mondo occidentale quello scelto dal Museo Nazionale di Arte, Architettura e Design di Oslo per la mostra «Ornamenti Devianti» (27 novembre-15 marzo 2026), curata dalla giovane studiosa, residente in Norvegia ma di origini sudest asiatiche, Noor Bhangu. «“Deviant Ornaments” è una lettera d’amore alle relazioni queer che attraversa geografie e generazioni, afferma Bhangu, che ha posto al centro del suo lavoro l’estetica relazionale e la sfida alle narrazioni dominanti. Più che un esercizio teso a fare emergere a livello globale storie legate ai concetti di gender e sessualità, la mostra esplora come i desideri nascosti continuino a riecheggiare attraverso (e negli) artisti contemporanei del mondo islamico. Dagli amori maschili alle coppie saffiche», e qui si segnala il bronzo contemporaneo «Promiscuous Intimacies» di Shahzia Sikander, che intreccia la Venere del Bronzino oggi alla National Gallery a una divinità indiana, «dalle figure danzanti ai tessuti che contengono linguaggi in codice, la mostra arricchisce il lessico visivo, in continua crescita, della queerness. Dopo un progetto di ricerca durato tre anni sulle sue intersezioni con la storia coloniale e l’arte islamica, sono entusiasta di vedere questi temi prendere vita al Museo Nazionale della Norvegia, sperando trovino la dovuta accoglienza presso il pubblico di tutto il mondo». Nata nell’ambito del Queer Culture Year, che nel 2022 ha celebrato i cinquant’anni dalla depenalizzazione dell’omosessualità in Norvegia, la mostra comprende un arco temporale di oltre un millennio e un’area geografica di 4 continenti, riunendo oltre 40 oggetti e opere d’arte in cui compaiono dai piatti egiziani dell’XI secolo alle sete safavidi del Seicento, fino a installazioni e sculture contemporanee. Quattro sono nate in occasione della mostra su commissione diretta del museo scandinavo.

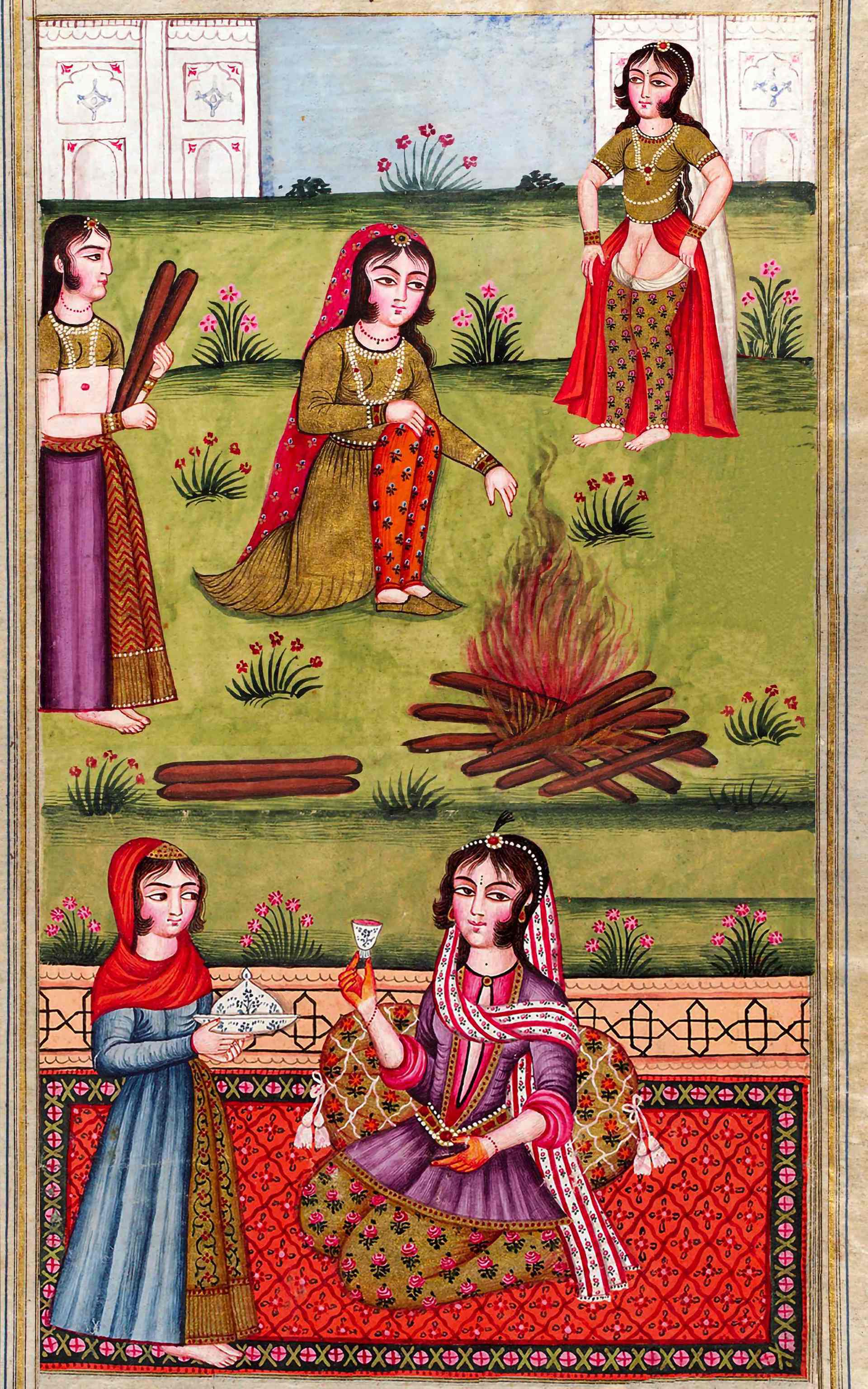

Il risultato del progetto espositivo è, come dichiarano allo stesso Museo Nazionale, la strutturazione di «una genealogia queer dell’arte islamica», che ci invita a domandarci come le narrazioni dominanti abbiano condizionato la nostra lettura di opere spesso codificate e allusive di cui possiamo oggi svelare la vera natura, e se e come anche oggetti d’uso al confine tra arte e alto artigianato, come tessuti e opere ceramiche spesso realizzati da artisti anonimi, possano essere considerati espressioni della queerness. I temi chiave che caratterizzano le sezioni espositive sono tre. «Abbondanza» guarda alla storia della sessualità nel mondo islamico non più come a un fenomeno di repressione, perdita e cancellazione, ma di ricchezza e molteplicità. «Ornamentazione» richiama l’attenzione sui complessi codici attraverso i quali il desiderio è stato espresso, mentre «Storia della sessualità» inquadra il persistere nel tempo di pratiche e orientamenti. Se 12 sono gli artisti contemporanei selezionati da Bhangu, le quattro opere commissionate per l’occasione portano la firma di artisti they/them come Kasra Jalilipour, che in «Queer Alterations» ha cambiato il genere dei protagonisti di un manoscritto erotico persiano del XIX secolo alludendo a un passato saffico e trans, Rah Eleh, che basandosi su un’esplicita illustrazione Moghul del XVII secolo ha realizzato una scultura stampata in 3D come omaggio al desiderio omosessuale femminile, Sa’dia Rehman, la cui acquaforte riprende elementi architettonici del Taj Mahal e altri edifici religiosi che raccontano il desiderio queer, e Damien Ajavon, che ha creato un talismano ispirato agli amuleti islamici teso a proteggere la mostra, i suoi artisti e la grande «famiglia» queer presente e futura.

Kasra Jalilipour, «The Dance», 2022. © Kasra Jalilipour

Artista sconosciuti, tessuto safavide, 1567. Photo: Leonidas Kourgiantakis, courtesy of Benaki Museum, Athens