Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Ancora una mostra museale alla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati: museale per la qualità delle opere esposte (siamo del resto in uno spazio che fa capo a un museo come il Lac di Lugano, pur essendo la sede espositiva di una collezione privata) e per l’autorevolezza della curatela, di Gabriella Belli e Bruno Corà, non meno che per l’allestimento, progettato da un maestro come Mario Botta. La terza tappa del trittico di mostre-confronto fra coppie di nostri artisti del ’900, presentate negli ultimi tre anni in questo avamposto della migliore arte italiana in Svizzera, dopo Balla e Dorazio e Yves Klein e Arman mette ora in scena (finalmente al meglio) Enrico Prampolini, uno dei massimi artisti futuristi, e un gigante del secondo ’900 come Alberto Burri in un confronto (Corà suggerisce «una compresenza») fondato sulla scelta eterodossa, compiuta da entrambi, di avvalersi della «materia» in luogo dei (o accanto ai) pigmenti. Avvertendo però che spirito e finalità, nei due, furono diversi. Ed è proprio vero che quando una mostra è costruita su una base scientifica solida ed è affidata alle mani e al pensiero di un architetto di grande cultura e sensibilità, le opere sanno parlare da sé, senza necessità di mediazioni.

«Prampolini Burri. Della Materia» (catalogo Mousse Publishing; fino all’11 gennaio 2026) è il titolo di questo duplice percorso, non intrecciato ma reso contiguo e parallelo dall’allestimento, e identificato con il bianco assoluto delle pareti per il futurista, con il nero profondo per il maestro del dopoguerra. Di entrambi la mostra rilegge tutte le stagioni con opere primarie (molte, della Collezione Olgiati) tanto che, anche chi non conoscesse lo sviluppo dell’opera dei due maestri potrebbe trarre di qui una lettura esaustiva dei loro percorsi.

È Enrico Prampolini (1894-1956) ad aprire questo viaggio attraverso la materia, lui che fu il terzo (ma solo per ragioni anagrafiche: aveva 23 anni meno di Balla, 12 meno di Boccioni) grande teorico del Futurismo dopo Boccioni prima, e Balla poi, e fu l’inventore di un nuovo linguaggio che avrebbe lasciato una forte eredità nelle generazioni a venire: perché Prampolini fu sì un fine e prolifico teorico, ma anche un vero e potente artista futurista, seppure «disobbediente» e quindi poco amato dalle alte gerarchie del movimento. Di tutti loro fu anche il più internazionale, aperto com’era all’Europa grazie alle relazioni intrecciate già nei secondi anni Dieci attraverso la sua rivista «Noi» (sottotitolo eloquente: «Raccolta internazionale d’arte d’avanguardia»), che sin dai primi numeri accolse i contributi di figure di primo piano delle avanguardie europee, dal tardo Cubismo al Purismo francese, dal Neoplasticismo olandese al Costruttivismo russo, diffondendo al contempo il verbo della nuova declinazione «meccanica» del Futurismo, in perfetta sintonia con l’Europa.

Ed è proprio con la «Natura morta», in cui già nel 1916 Prampolini prende a «meccanizzare» il visibile, che si apre il percorso, subito seguita da esempi del pieno periodo meccanico come «Geometria della voluttà», 1922 («straordinaria “macchina femminile”», riassume felicemente Gabriella Belli), un nudo costruito con un incastro di forme geometriche campite di colori piatti che evocano l’estetica industriale. Poi, nel 1930, il grande balzo, anticipato però dal profetico collage «Béguinage» (1914), in mostra (piume, merletti, un po’ di paglia intrecciata su una tavoletta di legno). Nei suoi dipinti, ora tuffati nello spazio celeste (è il momento dell’«idealismo cosmico»), entra la materia: sughero, galalite e spugna nel capolavoro della Gam di Torino «Intervista con la materia» (1930), in mostra, e altri inserti del reale in tanti altri dipinti di quegli anni in cui lo sguardo di Prampolini si conficca nello spazio, lo esplora e lo anima di apparizioni misteriose, organiche, di segno quasi surrealista. Dopo la guerra sarà ancora materia, ora asservita però a forme astratte, sebbene ancora portatrice di un significato simbolico.

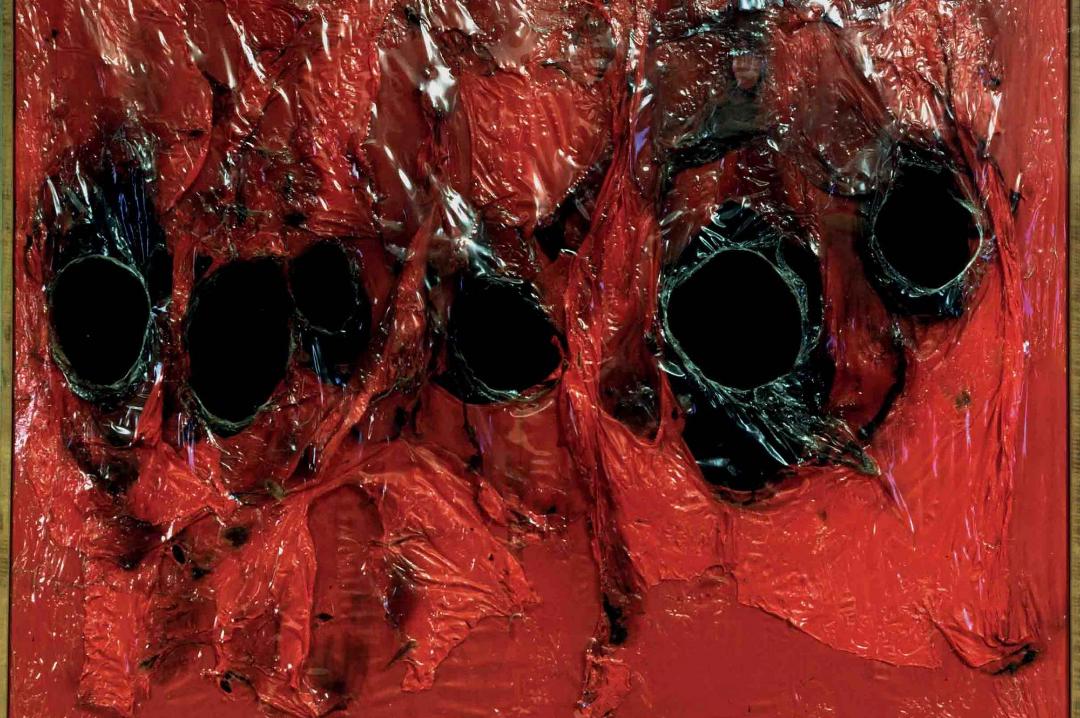

Così come astratta, ma di segno diverso e senza alcuna derivazione diretta (troppo lontane le premesse), sarà la scelta di Burri (1915-95), una volta tornato in un’Italia devastata dalla guerra dalla prigionia nel campo di concentramento di Hereford (Texas): di fronte all’indicibile vissuto in guerra (era stato ufficiale medico in Africa), in prigionia e poi fra le rovine lasciate in Italia dal conflitto, Burri azzera il linguaggio dell’arte per riformularlo e sceglie una materia umile e frusta, che non rappresenta nulla ma presenta semplicemente sé stessa. Di sé dice: «sono nato nel 1948», quando prende a creare i «catrami», le «composizioni», le «muffe», di cui la mostra esibisce esempi fondamentali (molti, della Fondazione Burri di Città di Castello, voluta e ordinata dall’artista stesso, e oggi presieduta da Bruno Corà). Nei ’50 si affacciano i «sacchi» strappati e cuciti (niente a che vedere, come qualcuno disse, con le ferite suturate dal chirurgo di guerra: Burri ne rideva), utilizzati per creare composizioni di assoluto equilibrio formale, frutto della sua conoscenza (di più: della sua convivenza) con i capolavori di Piero della Francesca, di Raffaello, di Luca Signorelli, visti, amati e respirati ogni giorno nella sua Città di Castello e nei borghi intorno. E, presto, ecco le superbe «combustioni», in cui affida al fuoco (ma sotto il suo stretto controllo) il compito di modellare la materia: plastica, legno o ferro che sia. Tutte stagioni, quelle, rappresentate in mostra da capolavori. Poi, i magnifici «cretti», dove Burri si affida a un impasto di caolino, acqua e vinavil, e all’azione dell’aria, per essiccarlo e fenderlo secondo linee di frattura solo in apparenza spontanee, in realtà da lui sovraintese. Ultimo (ma usato di fatto da sempre, seppure prima solo come supporto) il cellotex, un materiale industriale, sordo e opaco, cui Burri sa imprimere vibrazioni e luminosità impensate, nella sua costante ricerca di una sintesi di forma, equilibrio e spazio da raggiungere attraverso la materia.

Enrico Prampolini, «Composizione S6: zolfo e cobalto», 1955. Photo: Stefania Beretta