Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliI Farnese in quanto a «fabbrica del consenso», come giustamente Antonio Iommelli intitola il suo saggio nel catalogo Electa, ci sapevano fare. Tutto nacque dall’elezione al soglio pontificio di papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, nel 1534: partì da lì l’ascesa al potere di una «piccola» famiglia di Viterbo, nella Tuscia, che attraverso il motto «festina lente» (affrettati lentamente) si impose nei due secoli a venire attraverso un sofisticato progetto culturale, sociale, religioso, di politica matrimoniale, iniziato proprio da Roma e giunto, più laicamente, sul trono di Spagna quando Elisabetta Farnese (Parma, 1692-Madrid, 1766), l’ultima erede della casata, divenne regina sposando nel 1714 Filippo V di Borbone.

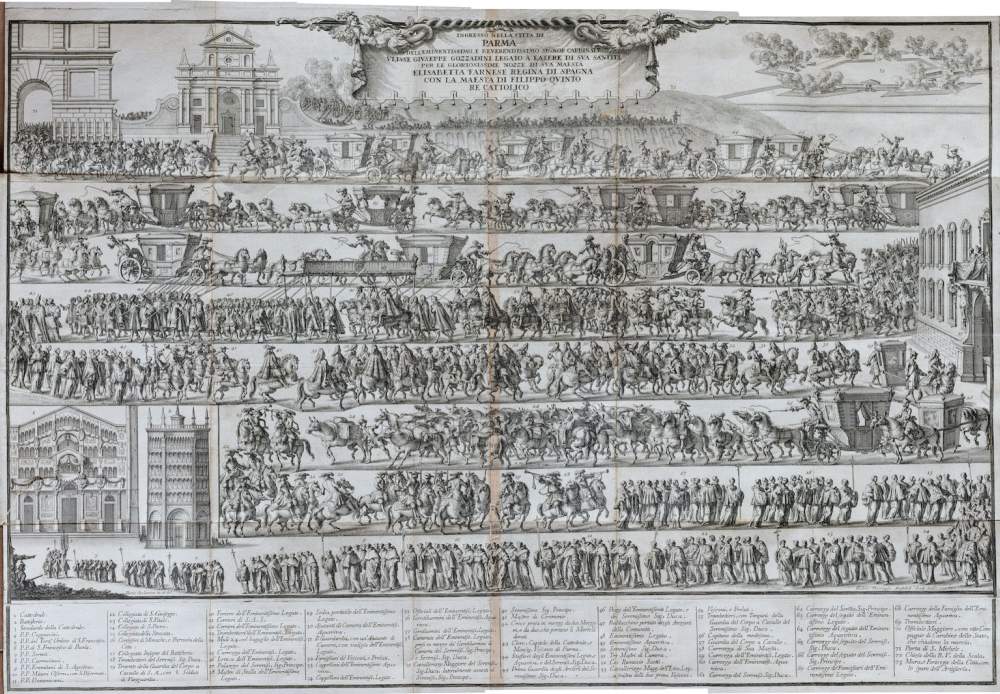

Questo «posizionamento» farnesiano nella geografia europea avvenne visivamente attraverso un attento ricorso ai «fasti» (dal latino faustum, di buon augurio), operazioni che esaltarono l’immagine dei regnanti ricorrendo programmaticamente alle historiae, ai miti e alle allegorie. Comunicando e facendo propaganda su sé stessi, si potrebbe riassumere in tempi moderni. Si ha contezza di questo percorso, per quanto riguarda appunto l’ultima dei Farnese, nata principessa di Parma e Piacenza, attraverso le opere riunite da collezioni private e musei pubblici, circa 25, nella mostra «I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una regina», a cura di Antonella Gigli e Antonio Iommelli, dal 2 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 nel Palazzo Farnese di Piacenza.

I Fasti di Elisabetta Farnese sono il nome con il quale gli studiosi identificano un nucleo di 6 dipinti eseguito nella prima metà del Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti detto lo Spolverini (Parma, 1657-Piacenza, 1734): lavori, datati 1714-21, che tornano riuniti per la prima volta a Piacenza dopo i quasi trecento anni intercorsi dalla loro parziale migrazione a Napoli, città dove il figlio di Elisabetta e di Filippo V di Spagna, Carlo di Borbone, allocò la gran parte dei tesori artistici farnesiani.

Ecco allora che la storia si fa cronaca visiva attraverso il pennello di Spolverini permettendoci di rivedere il «Baciamano della regina Elisabetta da parte delle dame e dei gentiluomini», «Baciamano della regina Elisabetta da parte dei rappresentanti delle Comunità di Parma e Piacenza», «Il vescovo e il clero di Parma rendono omaggio a Elisabetta alla porta del Duomo», «Il cardinale Gozzadini rende visita a Elisabetta Farnese», provenienti dalla Reggia di Caserta, il «Convito nuziale di Elisabetta Farnese» e «L’entrata di Elisabetta Farnese in Borgotaro» del Comune di Parma, ai quali in mostra si aggiungono ulteriori 5 fasti farnesiani dipinti sempre da Spolverini e conservati ai Musei civici di Piacenza, oltre ad altri quadri di Giovanni Maria delle Piane detto Il Mulinaretto e Nicola Vaccaro nonché il «Ragguaglio delle nozze delle maestà di Filippo Quinto e di Elisabetta Farnese nata principessa di Parma», dipinto da Giuseppe Maggiali nel 1717 (Biblioteca Passerini Landi di Piacenza).

Altri articoli dell'autore

Palazzo d’Accursio riunisce 82 lavori tra incisioni, disegni, acquerelli e dipinti, provenienti dall’archivio della famiglia dell’artista e da alcune collezioni private

Palazzo Montani Leoni a Terni ospita 45 delle oltre 1.100 opere della fondazione: un viaggio di otto secoli dal Medioevo al Rinascimento fino alle avanguardie del Novecento

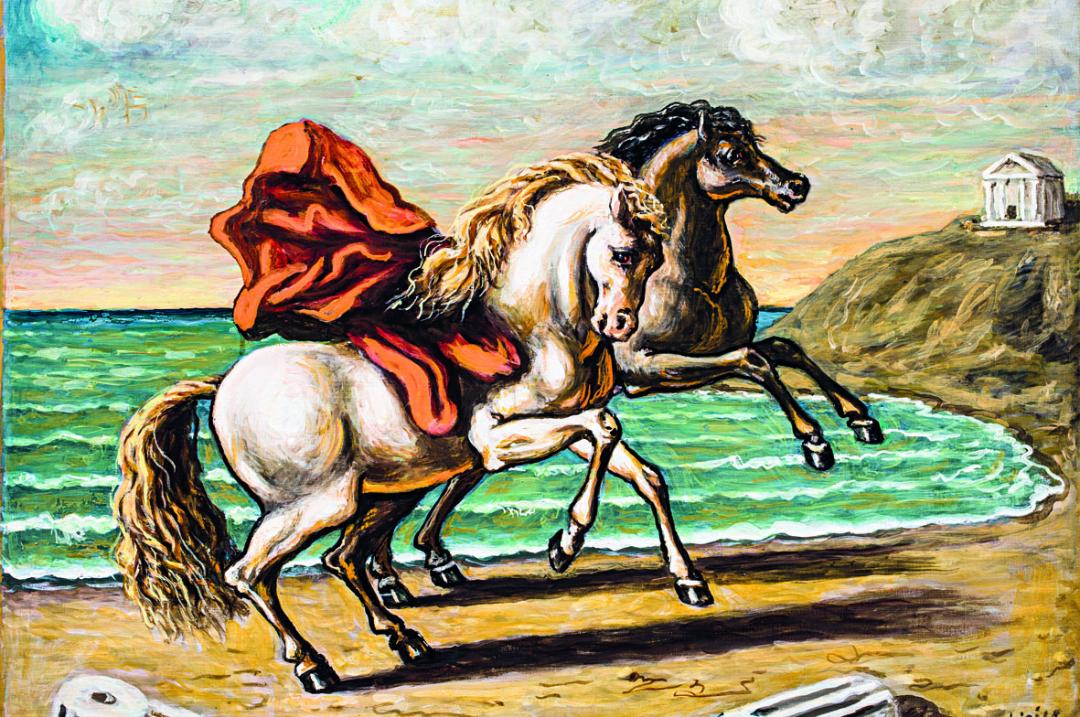

L’ala nuova di Palazzo dei Musei ospita 50 dipinti provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma

Un recupero complessivo della Rocca estense ha ovviato ai danni del terremoto e al dissesto strutturale causato da un improvvido intervento degli anni Settanta